要说1999年动画电影宝莲灯给90后、00后留下的最深印象,除了沉香劈山救母的执着,一定还有那句响彻童年、至今听来都让人热血沸腾的“天地在我心”——可奇怪的是,明明记得是“男女对唱”,翻来覆去听原声带,却只有刘欢一人的声音。难道是我们的记忆集体“出错”了?还是说,那段“女声”藏在了别的地方?

一、“合唱记忆”从何而来?原来是你记错了画面

很多人笃定天地在我心是男女对唱,很大程度上是被动画画面“带偏了”。电影里,当沉香站在山崖上呐喊、决心救母时,背景音乐响起,画面先是沉香坚毅的脸庞,然后切换到三圣母(沉香母亲)在天庭遥望儿子的深情眼神。一刚一柔、一明一暗的镜头切换,配上高亢又温柔的旋律,大脑自动“脑补”成这是男女声的对话——刘欢代表沉香的倔强,而那个“女声”,则是母亲的心疼与期盼。

再加上上世纪90年代末,动画片主题曲动不动就是“男女对唱”:比如西游记里一个师傅三个徒对口型,哪吒闹海版小英雄哪吒也是对唱形式。观众习惯了“画面人物对位=声音对位”,下意识就把三圣母的画面和“女声”绑定了。事实却是:动画里的三圣母从未开口唱过一句主题曲,全程都是刘欢的独唱,用男声的力量撑起了沉香的成长与担当。

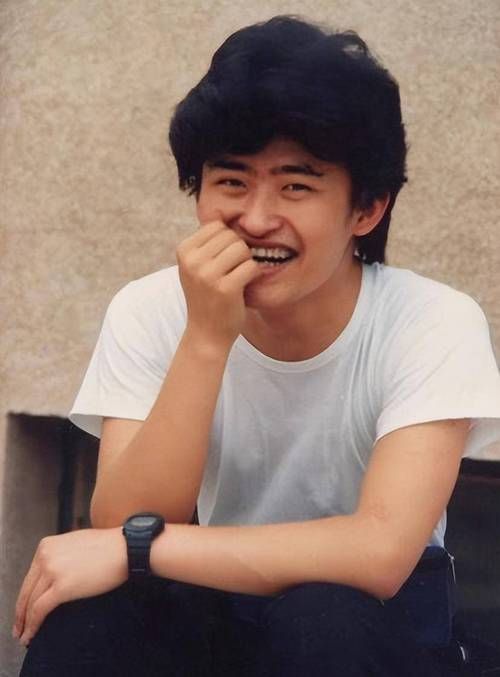

二、刘欢为何“拒接”女声?这首歌本就该是他的“独角戏”

其实早在天地在我心录制前,作曲家徐沛东和导演常光希就定了调:这首歌必须用刘欢。理由很简单——刘欢的声音有“力量感”,更符合沉香“劈山救母”的少年英雄气。他的嗓音醇厚又高亢,能唱出天地的广阔,也能唱出内心的挣扎,那种从胸腔里透出来的“狠劲儿”,普通女声根本驾驭不了。

至于为什么不让女声合唱,徐沛东后来采访里提过一嘴:“这首歌是沉香对母亲的呐喊,是他一个人成长的独白。如果加女声,就变成了‘两个人的对话’,反而弱化了主角的孤勇。”你看歌词,“天地在我心,心有多大,舞台就有多大”“只为那份情,那怕山崩地裂也要向前冲”,字字句句都是沉香的内心独白,少了旁白,才更显他的坚定。

刘欢本人在接受采访时也开玩笑说:“他们没找女声,是不敢找啊——我这嗓子,谁跟我合唱都得被‘盖住’。”话糙理不糙,他演绎的版本里,从低语般的诉说,到高音处的嘶吼,情绪层层递进,像一束光劈开阴霾,真不是谁都能“接得住”的。

三、没有女声的合唱,为何反而成了“集体记忆”?

没有合唱的天地在我心,反而让几代人记住了“男女对唱”的画面,这其实藏着动画片的“小心机”。导演常光希曾说,动画和音乐是“视听一体”的艺术,画面会引导观众对音乐的想象。比如当镜头给到三圣母流泪时,即使她没唱歌,观众也会把刘欢的歌声和她的情绪联系起来——这不是“合唱”,而是“心领神会”的共鸣。

再加上当年的传播媒介有限,很多人第一次听主题曲,不是通过原声带,而是电视台的动画片段或MV剪辑。画面里沉香和母亲“隔空对视”,歌声又像在对话,久而久之,“这歌肯定是两个人唱的”就成了刻在DNA里的记忆。这种“记忆偏差”非但不是错误,反而证明了动画和音乐的感染力——它让观众真正走进了角色心里,把沉香的执着当成了自己的执着,把母亲的思念当成了自己的思念。

四、现在听天地在我心,才懂刘欢的“独唱”有多高级

长大后再听这首歌,突然明白为什么刘欢的独唱反而更有力量。没有女声的温柔调和,刘欢的嗓音像一把淬火的剑,高音处有劈开山峦的锐利,低吟处藏着对母亲的眷恋。那句“我要一步一步往上爬”,是他面对困境的倔强;“在最高点乘着叶片往前飞”,是对胜利的渴望;而“天地在我心”,更唱出了少年英雄的胸襟——这不仅仅是对母亲的承诺,更是对整个世界的宣言。

其实不止天地在我心,刘欢很多经典作品都带着这种“独白感”:好汉歌里的“大河向东流”,是宋江一个人的豪情;千万次的问里“你是我最一点的云彩”,是陈家驹内心的孤独独白。他的声音里,总有种“不假外求”的底气——不需要和声衬托,一个人就能撑起整个故事的起伏。

结语:童年记忆的“偏差”,或许才是最好的褒奖

现在再回头想,那段被记错的“合唱记忆”,反而成了宝莲灯最动人的注脚。它证明了一部好的动画,能让观众在画面和音乐里“共情”,让角色的故事成为自己的故事;也证明了刘欢的歌声,能唱进几代人的心里——不需要合唱,一个人就是整个天地。

所以如果有人问你“刘欢跟谁唱的宝莲灯歌曲”,你可以笑着说:“他一个人就够了。就像沉香救母,从来都是他一个人的征途,但我们的记忆里,永远有和他一起呐喊的人。”