提到刘欢,你脑子里会跳出什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里“夜色之下的柔美”,还是好声音里转椅后那个认真点评的导师?但如果让你翻翻豆瓣里的刘欢页面,或许会发现一个更有趣的现象——那些20年、30年前的老歌,至今还挂在音乐榜单前列,评论区里藏着一代人的青春密码,甚至还有年轻人新加入的评论:“爷爷说,年轻时总听这首,现在轮到我了。”

豆瓣评分,为什么成了刘欢的“时光胶囊”?

打开豆瓣音乐,搜索“刘欢”,排在最前面的往往是弯弯的月亮千万次的问亚洲雄风这些歌龄比很多读者还要“年长”的作品。翻到评分页,9分以上的比比皆是,弯弯的月亮更是高达9.6分,十几万条评论里,时间跨度从2005年豆瓣建站初期,一直延续到前几天。

有意思的是,评论区像是一个跨时空的茶话会。2008年的一条评论写着:“高考前的夜晚,复读机里循环这首,觉得世界再难,也有月亮照着。”2023年的新留言却成了:“00后报到!爷爷年轻时是刘欢的歌迷,现在拉着我一起听,这旋律好像真的有种魔力,越听越上头。”

这种“代际接力”的背后,是刘欢音乐最“硬核”的价值——他从不追逐潮流,而是创造经典。80年代,他用少年壮志不言愁唱响了改革开放初期的热血;90年代,弯弯的月亮用旋律勾勒出普通人的乡愁与期盼;新世纪的好汉歌,又用戏腔撕开了中国流行音乐的新可能。豆瓣里那些常年高分的作品,从来不是靠流量堆砌,而是靠一代又一代听众“用耳朵投票”的结果。

“刘欢声音里,藏着中国人的故事”

豆瓣用户“老周”今年52岁,在他的个人主页里,标注了“刘歌迷20年”。“第一次听刘欢是1990年亚运会,亚洲雄风一响,全家跟着喊‘我们亚洲’,觉得那声音就像号角,能把人心都点燃。”老周的评论里,还藏着一张泛黄的磁带照片,封面上是刘欢在舞台上的侧影,“那时候磁带贵,省下早饭钱买他的带子,歌词本抄了整整一本。”

像老周这样的老歌迷,在豆瓣刘欢的歌单下比比皆是。有人写“93年搬家,我爸骑着三轮车,我在后面哼千万次的问,觉得‘我生生世世为你追寻’就是爱情的样子”;有人说“结婚时放好汉歌,司仪说这歌喜庆,我知道,它喜庆的是中国人骨子里的那份劲儿”。

这些评论里的细节,让刘欢的音乐不再只是“旋律”,而成了时代的注脚。他唱心中的太阳时,嗓音里是改革年代的不服输;唱从头再来时,又能让下岗工人听到力量;即便是好声音舞台上的贝加尔湖畔,他也用沉稳的唱腔,把异域风情唱出了中国式的辽阔。豆瓣里那些长评,很多人最后都会加一句:“刘欢的歌,你不用懂太多技巧,就听,能听见我们自己的故事。”

从“歌坛常青树”到“年轻人的宝藏歌手”?豆瓣里的反差萌

这两年,一个新现象开始在刘欢的豆瓣评论区出现:越来越多95后、00后的留言开始刷屏。“00后歌迷报到!偶然在短视频刷到凤凰于飞,直接循环三天,刘欢老师这转音是开了挂吗?”“爷爷总说现在的歌没记忆点,我放了一笑倾城给他听,他说‘这调子,还是老刘的味儿’”。

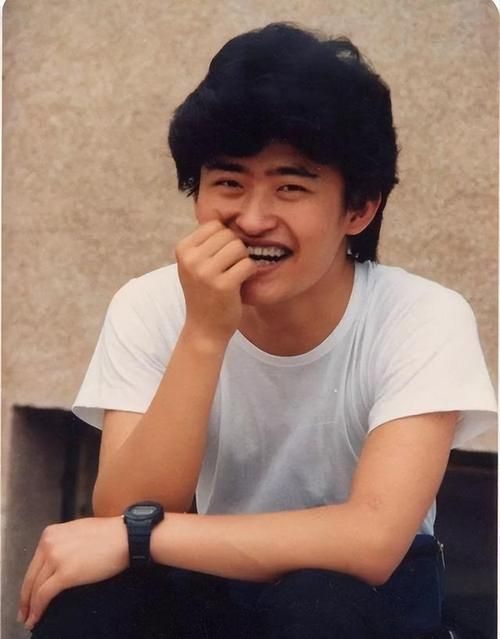

年轻听众的“入坑”路径很特别:有人是被影视OST吸引(甄嬛传的凤凰于飞近年豆瓣播放量又涨了20万),有人是被短视频里的“live片段”震撼(比如2020年歌手里的弯弯的月亮,评论区有人写“30年前的歌,现在听依然起鸡皮疙瘩”),更有人是被他“老干部式”的人格魅力圈粉——豆瓣小组里甚至有“刘欢时尚造型史”的讨论,从80年代的大背头,到如今的眼镜配衬衫,年轻网友调侃“原来潮流只是先生的日常”。

这种“破圈”背后,其实是刘欢音乐里“不过时”的内核。他的旋律不依赖合成器,编曲简单却充满力量;歌词不玩文字游戏,句句能戳进人心里;就连唱腔,也从未刻意模仿谁,而是用最本真的声音,把歌唱进心里。就像豆瓣一条高赞评论说的:“刘欢的歌就像老家的槐树,看着普通,一到夏天就开花,等你反应过来,香气已经飘了半条街。”

所以,刘欢在豆瓣里到底算什么?是“活着的传奇”,还是“刻在DNA里的旋律”?

或许答案就在那些评论里:有人从他的歌里听见青春,有人听见岁月,有人听见民族的记忆,还有人听见什么是“真正的音乐”。在这个流量为王的时代,刘欢和豆瓣的相遇,就像一场跨越时空的对话——老歌迷用评论写下自己的故事,新听众用点击续传经典,而刘欢的声音,始终是这场对话里最稳的“锚点”。

下次再刷到刘欢的歌,不妨点进评论区看看。你会发现,那里不仅有音乐的共鸣,更有一代代中国人的情感密码,和一份“经典永不褪色”的最好证明。毕竟,能让三代人围坐在一起听同一首歌的,除了时光,或许就只有刘欢这样的人了。