你有没有想过,现在打开音乐软件,AI作曲工具能3分钟出demo,编曲模板能一键套用连和弦走向都给你算得明明白白,可为什么一到好汉歌前奏一响,还是会忍不住跟着吼“大河向东流”?再到从头再来那句“心若在梦就在”,哪怕过去二十年,听起来还是像有人在你心窝上敲了一下?

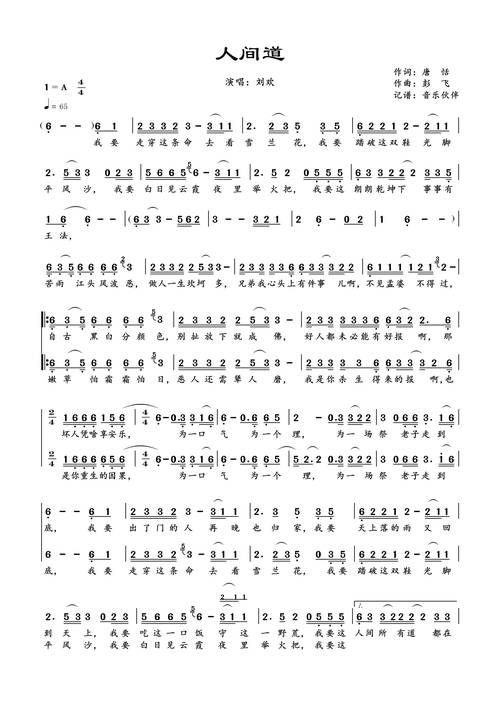

要说原因,就得扒开刘欢那些“老得掉渣”的手写谱子——不是打印出来的五线谱,是页边角写满“这里气口再缓点”“低音部得像大地一样托着”的草稿纸,是谱子上方用红笔标注的“这句话要唱出‘踩着泥巴路走’的感觉”,甚至还有几页,被橡皮擦擦出了洞,大概是改太多次磨破了纸。

从少年壮志不言愁到好汉歌:谱子里的“笨功夫”,是刻在骨子里的“懂生活”

80年代初,刘欢刚从中央音乐学院毕业,跟着剧组写北京人在纽约的配乐时,有个细节挺让人触动:他为了写好“千万里千万里”那段旋律,愣是在北京的小胡同里蹲了三天,听胡同口大爷拉二胡,听卖糖葫芦的吆喝调,连风吹过梧桐叶的“沙沙”声都记在本子上。后来谱子出来,那段旋律里没有华丽的转音,却把游子心里那股“想家又不敢回”的拧巴,揉得让人鼻子发酸。

到了好汉歌,他更“疯”。当年拍水浒传,剧组让他写主题曲,他愣是把水浒传原著翻了十遍,还跑到梁山实地待了半个月,听当地农民唱民谣。谱子初稿出来,他觉得“不够野”,把原定的4/4拍改成了6/8拍,模仿船工划桨的节奏,连歌词“路见不平一声吼”的“吼”字,都在谱子上标注了“从胸膛里冲出来,别挤嗓子眼儿”。后来这首歌火到什么程度?连出租车司机都会跟着唱,可你知道刘欢为了这个“野劲儿”,光改旋律就改了28稿吗?每一稿的谱子上,都画着各种情绪曲线——哪儿该高亢,哪儿该低回,哪儿要留白让听众自己接。

不是“炫技”,是“怕观众没听懂”

有人说刘欢的谱子“太细”,打个比方,别人写谱可能只标“mf”(中强),他敢标“像给久旱逢甘霖的老黄牛喂水,温柔但有劲儿”。这种“细”,不是较真,是怕自己没把心里那团火传到观众耳朵里。

有次他在采访里说,写弯弯的月亮时,他特意在副歌部分的谱子上画了个“波浪线”,告诉歌手“这里要唱得像月光在水里晃,不能硬邦邦”。后来有个年轻歌手录音,觉得“这么唱没劲儿”,非要改得华丽点,刘欢听了当场急了:“你把月亮唱成探照灯了!”还有千万次地问,那句“问心有千万遍”,谱子上标的是“第一遍要哑着嗓子,像喝多了酒;第二遍要清醒点,像刚睡醒;第三遍得带着哭腔,像撑不住了”——他说“爱情里的追问,哪有一成不变的语气?”

这种对“情绪颗粒度”的执拗,现在看来简直是“反效率”。现在多少人写歌靠“情绪关键词”往AI里输,出demo就完事?可刘欢偏不,他总觉得“谱子是活的,得让人一看就知道,这段旋律要牵着听众的哪根神经”。

比AI更值钱的,是谱子里“人味儿”

这几年总听人说“AI要取代音乐人”,可你仔细想想,AI能模仿刘欢的旋律走向,能复制他的和声编排,但能模仿他谱子上那句“这里的音符要像刚出锅的包子,冒着热气儿”吗?能模仿他为了找一句合适的旋律,在大雪天骑车去天安门广场听人唱歌吗?

前几天翻到刘欢2019年在歌手后台的采访,有个镜头是他在改谱子,台本上写着“这段桥段要让观众想起初恋”,旁边放着杯喝了一半的浓茶,茶杯里还泡着枸杞。他说:“写歌不是为了‘厉害’,是为了‘让人记住’。就像我妈做的红烧肉,好吃不是因为多复杂,是里面有她的手劲儿。”

现在回到开头的问题:AI能写“神曲”,可为什么刘欢的谱子过了二十年还“杀不死”?因为他的谱子里没有“算法”,只有“人” ——是他对生活的观察,对情绪的较真,对“把心掏出来给你看”的坚持。那些被划掉的音符,那些写满批注的页边,不是“笨功夫”,是一个音乐人想把“真诚”刻进旋律里的决心。

所以啊,当大家在讨论“AI会不会取代音乐人”时,或许该先低头看看刘欢的谱子——它没教你怎么“火”,只教你怎么“活”在音乐里。而这,大概就是当下最缺的“创作密码”吧。