春晚的舞台从不缺震撼的表演,但有些画面,注定会在观众的记忆里“留档”。比如2022年那晚,零点的钟声即将敲响时,刘欢和谭维维并肩站在舞台中央,当节日的前奏响起,全场安静得能听见彼此的心跳。电视屏幕前,有人放下手里的瓜子红了眼眶,有人在朋友圈写下“这才是春节该有的声音”,甚至有人倒回去反复看慢镜头——“刘老师唱那句‘想你的夜’时,眼角的纹路都带着故事感”。问题来了:为什么偏偏是他们俩,这首歌,能让见惯了大场面的观众集体“破防”?

一、这不是“强强联合”,是“灵魂的恰逢其时”

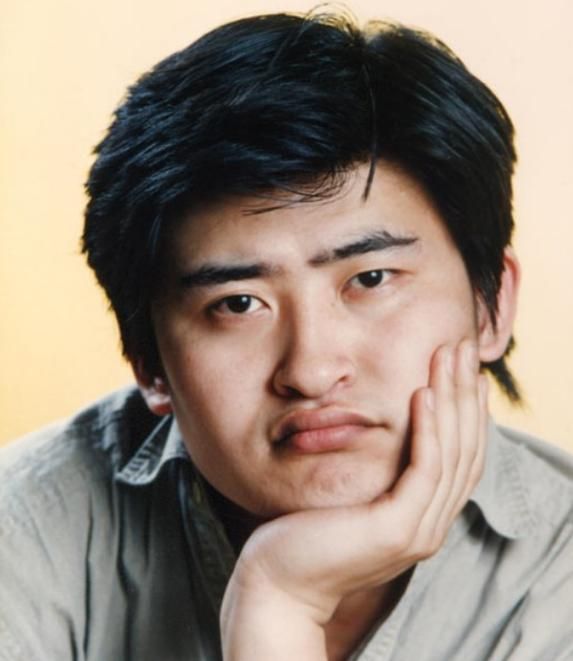

要聊这场表演,得先说两个人。刘欢在华语乐坛是什么地位?从1987年唱响少年壮志不言愁,到好汉歌里的“大河向东流”,再到春晚舞台上“国民实力派”的标签,他的声音早就像一坛老酒,越品越有厚度。但有意思的是,这位“老师辈”的歌手,从来不怕“新鲜血液”。2022年春晚前,他和谭维维的合作就被不少人议论:“刘老师的经典,谭维维的爆发,能搭调吗?”

结果证明,不仅是“搭调”,简直是“天作之合”。刘欢的声线本就如大地般沉稳,尤其在处理“岁月沉淀”的歌词时,比如“风走过雪飘过,想你的日子真难过”,他会刻意放慢语速,像在深夜的炉边跟老友聊天,每个字都带着温度;而谭维维的出现,就像突然照进一束光——她的高音从来不是“炫技”,而是带着韧劲的“穿透力”,唱到“春天已来临,幸福在眼前”时,声音里有股不服输的劲儿,像在告诉所有听歌的人:“你看,熬过去就是春天。”

这种“沉稳+灵动”的搭配,让观众第一次在春晚舞台上听到了“父女般的对话”:刘欢是那个默默为你挡风的父亲,谭维维是那个奔向远方的女儿,他们用声音讲述着“传承”与“希望”的故事。这不是简单的合作,是两个灵魂在音乐里的“共振”。

二、节日不是“应景歌”,是写给普通人的“生活诗”

很多人以为,春晚节目大多是“应景”,热闹就行。但节日这首歌偏不——它把镜头对准了最普通的人。歌词里没有华丽的辞藻,全是“柴米油盐”的细节:“妈做的饭,爸讲的笑,团圆的酒喝过一瓢又一瓢”,“风里来雨里去,为了家的甜,再累也不说累”。这些词,像把钥匙,打开了所有人的“记忆闸门”。

记得后台有个采访,谭维维说:“录这首歌时,我想起了每年春运,我妈挤在人群里给我塞土特产的样子;刘老师突然说,他唱那句‘想你的夜’时,想起了在外地工作的儿子。”原来,真正的音乐从不是“高高在上”的艺术,而是把普通人的日子熬成糖,再唱进歌里。

更绝的是编曲。没有大弦小弦的嘈杂,开场只用一把吉他,像在深夜的客厅里自弹自唱;中间加入了一段童声合唱,孩子们的笑声混在音乐里,让人一下子就回到了小时候——跟着爷爷贴春联,跟在奶奶后面抢饺子,那种“人间烟火气”,比任何特效都动人。难怪有人说:“2022年的春晚,这首歌才是‘春晚的灵魂’。”

三、“破防”背后,是观众太久没见过“真诚的表演”

2022年,春晚的话题里总绕不开“科技感”“虚拟偶像”,但当刘欢和谭维维站在台上,没有酷炫的AR,没有繁杂的伴舞,只有两把麦克风和一群合唱团时,观众却突然“醒了”。

为什么?因为大家看够了“假大空”。有些表演,舞美再华丽,歌词再押韵,也像隔着玻璃看花,摸不到温度;但这场表演不一样:刘欢唱到动情处会轻轻闭上眼,谭维维的高音里带着微微的喘息,连合唱团的小朋友都带着真挚的笑脸——你能看到他们对音乐的热爱,对观众的尊重,对“传递真情实感”的坚持。

就像一位网友留言:“2022年很难,我们很多人都在咬牙硬扛。当刘老师说‘冬天总会过去,春天定会来临’时,我突然觉得,好像有什么东西在心里融化了。”这场“破防”,不是煽情,不是套路,是观众用真心换来了真心。

写在最后:什么才是“该有的春晚”?

这么多年,观众对春晚的期待,早就不是“看热闹”,而是“找共鸣”。2022年刘欢和谭维维的表演,恰恰给了所有人一个答案:好的春晚节目,不需要“流量明星”撑场,不需要“炫技特效”加分,只需要一颗“真诚的心”,把普通人的日子唱成歌,把藏起来的眼泪唱成笑。

就像节日里唱的:“节日年年有,真情永不变。”或许,这才是春晚最该有的样子——不是一场“表演秀”,而是一场“全家人的合唱”,唱着生活的苦,也笑着岁月的甜。而刘欢和谭维维,用他们的专业和真心,为2022年的春晚,留下了最动人的注脚。