要是有人说“刘欢和谭维维的音乐,谁更好听”,我第一反应不是急着给答案,而是想反问一句:你说的“好”,是指能让你单曲循环的旋律,还是能让你头皮发麻的共鸣?是指传唱度高的经典,还是能让你耳朵竖起来的新鲜?

毕竟一个是从80年代唱到现在的“音乐教父”,一个是把民歌唱成“爆款”的“宝藏歌手”,两人就像音乐界的“山顶洞人”和“探险家”——刘欢站在那里,就是行走的音乐教材;谭维维往前闯,每一步都踩在传统与现代的交界处。他们的音乐,根本不在一个赛道上,非要分个高低,不如先看看他们的歌单里,都藏了什么让你“又哭又跳”的秘密。

先说刘欢:他的音乐,是几代人的“耳朵记忆芯片”

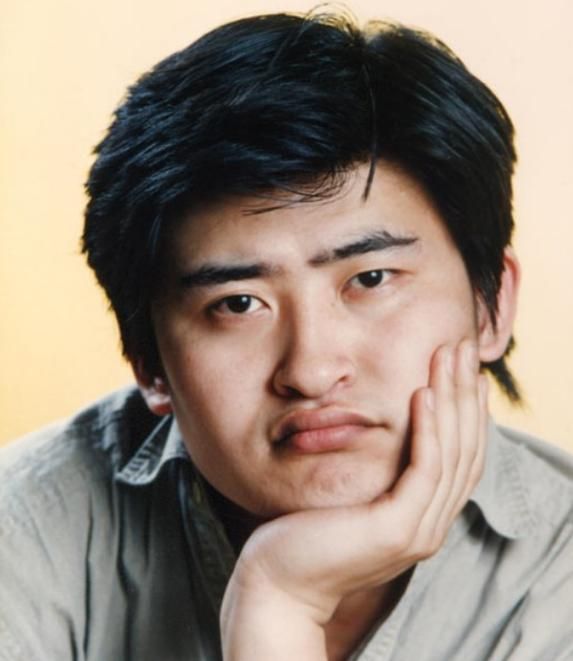

你敢信吗?1987年,25岁的刘欢在电视剧雪城里唱了一曲心中的太阳,歌词里“留下一点点真,留下一点点情”一出口,全国多少大姑娘小伙子对着录音机反复按“暂停”,想把这“真”和“情”抄在歌词本上。那时候没有短视频,没有打榜,但这歌愣是靠磁带“传”遍了大街小巷——因为刘欢的声音里,有股子“不管不顾”的真诚,像冬天里的一碗热汤,直接烫到心里。

后来呢?好汉歌一出,“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,谁家KTV没唱过这句?但你可能不知道,这首歌刘欢只用了20分钟就录完,唱到“嘿嘿哟哟”时,他自己都笑着打拍子——不是随便唱,是把水浒传里那种江湖豪气,用最朴实的“吼”给带出来了,听得人浑身是劲,想撸袖子干架(不是)。

但要说刘欢只“会”唱大气磅礴的,就太小看他了。弯弯的月亮里,他声音里的温柔像月光,轻轻一洒,就能照亮你记忆里的小巷子;凤凰于飞里,“旧王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,他用戏剧腔混着流行唱法,把爱情的悲欢唱得像一坛老酒,初听是甜,回味是涩,最后绕在喉咙口,怎么咽都不舍得。

为什么他的歌能“传三代”?因为从没想过要“讨好”谁。刘欢说过:“我唱歌不是为了红,是为了把我想表达的表达清楚。”所以他的音乐里,没有刻意的高音炫技,没有跟风的电子编曲,就是纯粹的人声+情绪——像朋友在你身边讲故事,语调一转,你就能跟着他笑,跟着他哭。你说这样的“好”,是不是刻进了DNA里?

再说谭维维:她的音乐,是“从泥土里长出来的惊喜”

你可能还记得2015年中国之星上,谭维维穿一身红袄,和一群陕西老汉唱华阴老腔一声喊。那吼声一出来,台上台下的观众眼睛都直了——“这是从哪儿冒出来的‘土味’?怎么比电音还带感?”但你走近了才发现,这不是“土味”,是老祖宗传了几百年的“烟火气”——老汉们抡着板凳打拍子,谭维维跟着节奏跺脚,唱到“他大舅他二舅都是他舅,高桌子低板凳都是木头”,连编曲的马风琴都跟着“哐哐”响,那股子鲜活劲儿,像你小时候在村口听大戏,亲切得想跟着喊一声“好!”

但谭维维可不止会“吼”老腔。她2006年超级女声出道时,还是唱歌手会哭的“情歌小天后”,后来怎么就一头扎进了“传统”的怀抱?她自己说:“我是陕西人,耳濡目染都是秦腔、民歌,一开始觉得‘土’,后来越听越觉得,这些旋律里有我们民族的根。”于是你看,她敢把四川的华阴老腔、云南的小河淌水、贵州的赛马全搬到舞台上,还把这些“老歌”和摇滚、爵士、电子混在一起——给你一点颜色里有摇滚的爆发,小雅·鹿鸣里有爵士的慵懒,连三寸天堂都能用侗族大歌的和声编得让人“耳朵怀孕”。

有人说谭维维“太折腾”,但她偏要“折腾”出点新意——她不是把老歌“唱红”,而是让老歌“活”在当下。就像百鸟衣里,她和侗族小合唱团一起唱,小孩的天真和老人的苍老交织,声音像山间的鸟鸣,清亮又有力;你听完不会说“这歌好传统”,只会说“原来我们的音乐可以这么酷”。这样的“好”,是不是比单纯的“好听”,多了一层“看见文化”的意义?

所以,他们的音乐,到底“好”在哪?

其实问了半天,你会发现刘欢和谭维维的音乐,根本不用“比”——刘欢的“好”,是“稳”:他是音乐界的“定盘星”,不管潮流怎么变,他开口就知道什么是“音乐的本质”,是能让几代人坐下来静静听的作品;谭维维的“好”,是“敢”:她是音乐界的“探险家”,敢钻进无人问津的民间,把那些快要被遗忘的声音捡起来,用年轻人的方式“翻译”给大家听。

你听刘欢的天地在我心,会想起90年代的夏夜,奶奶摇着蒲扇给你讲故事;你听谭维维的如果有来生,会想起春天的田野,你穿着花裙子跑着追蝴蝶。你会为刘欢的千万次的问落泪,因为那是爱情里的执念;你也会为谭维维带你去旅行欢呼,因为那是青春里的勇敢。

所以非要问“谁的音乐好”,不如问问自己:你什么时候想刘欢的歌?是当你需要沉淀、需要回望的时候。你什么时候想谭维维的歌?是当你需要热血、需要探索的时候。

真正的“好音乐”,从来不是用来比较的,是用来陪你走人生的——刘欢的歌是你的“老房子”,永远有温暖的灯光;谭维维的歌是你的“新地图”,永远有未知的风景。下次再听到他们的歌,别急着说“谁更好”,先戴上耳机,让声音把你带到想去的地方。

毕竟,能让你“红眼眶”“起鸡皮疙瘩”“单曲循环”的音乐,就是最好的音乐啊。