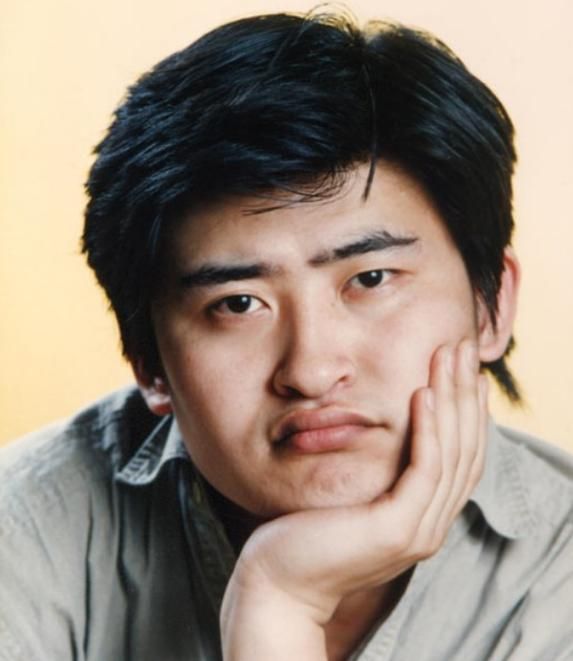

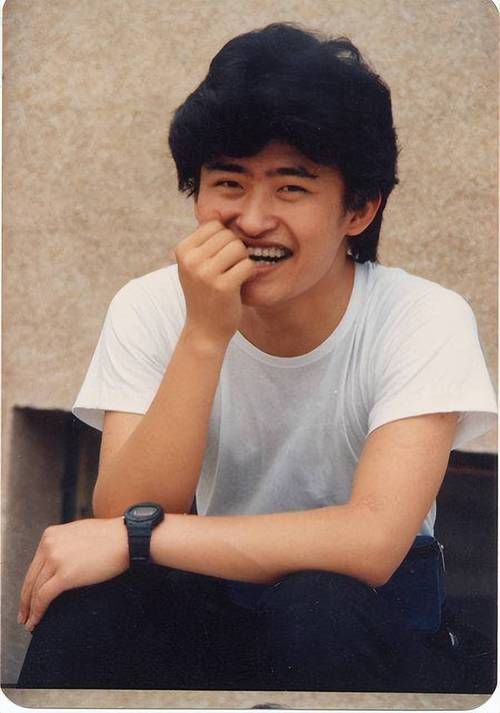

1986年,中央音乐学院的琴房里,45岁的谷建芬正皱着眉翻着一叠学生作业。直到翻到最后一页,一手潦草却带着灵气的谱子让她顿住了——旁边还夹着一张纸,写着:“老师,我想试试把少年壮志不言愁写成流行版。”作者是她班上的学生刘欢,彼时刚从研究生班毕业,留着个寸头,整天抱着吉他弹唱,脸上总带着点“愣头青”的执拗。

“这孩子,心里有团火。”多年后,谷建芬在访谈里提起这段往事,眼里还带着笑,“他拿着谱子找我时,说得磕磕巴巴,可开口唱那句“金色盾牌,热血铸就”时,我浑身都起鸡皮疙瘩——那不是简单的声音,是从骨头里渗出来的故事。”

初遇:那个“像块海绵”的学生

谷建芬第一次注意刘欢,并非因为他的歌唱得多好,而是因为他“总问些‘傻问题’”。

“那时候学生都爱捧着‘学院派’的谱子,他却天天抱着收音机听崔健、听罗大佑,问我‘老师,流行音乐里的“根”,到底要怎么扎?’”谷建芬记得,刘欢的嗓子当时不算“标准的好听”——厚重、略带沙哑,甚至有些“笨拙”,但他唱我愿是激流时,能把舒伯特的艺术歌曲唱出市井的烟火气,又能把黄土高坡的山风刮进人的心里。

她最常做的一件事,是把刘欢叫到琴房,让他把流行歌的歌词“拆碎了讲”:“你唱“几度风雨几度春秋”时,想想老警察的袖口磨破的边;唱“问询南来北往的客”时,你得站前门公交站牌下听半天——声音是为故事服务的,不是技术秀台。”刘欢就真的去听,去观察,回来时笔记本上记满了“大娘卖豆腐的吆喝声”“自行车铃声”,连谷建芬都笑他:“你这是去体验生活,还是去当‘人肉录音笔’?”

磨合:从“学生”到“创作伙伴”

1987年,电视剧便衣警察筹备主题曲,导演找到谷建芬,希望能“写出点年轻人的冲劲,又不能太飘”。谷建芬没多想,把刘欢推到了前面:“让他写,他懂年轻人的拧巴。”

刘欢憋了三天,交出来的谱子让谷建芬眼前一亮:前奏用小号模仿警笛,主歌旋律低沉如深夜巡逻的脚步,副歌突然拔高,像一声冲破云霄的呐喊——可她指着谱子说:“副歌最后一句‘热血铸就’,你唱得太‘满’了,留口气,让观众自己‘扑’进心里去。”

为了这句“留口气”,刘欢在琴房泡了整整两周:他跟着谷建芬一遍遍练“收着唱”,从胸腔共鸣到口腔咬字,甚至琢磨出“用气带声”的小技巧,让声音听起来像“攥紧的拳头,突然松开时带的风”。当少年壮志不言愁在电台播放,无数年轻人跟着唱“在繁华的城镇,在寂静的荒野”,没人注意到这个“笨办法”——他们只觉得,这歌唱到了自己心里。

后来刘欢说:“谷老师把我从‘技术堆’里拽了出来,让我明白唱歌不是‘炫嗓子’,是‘掏心窝子’。”谷建芬则纠正:“不是‘拽’,是你自己心里有东西,我不过是帮你把盖在上的土拍了拍。”

传承:把“火种”传下去

1990年,春晚导演组找到谷建芬,想让她写一首“能代表中国人的歌”。她想了三天,把刘欢叫来:“你写个旋律,要大气,像黄河水一样,从过去流到现在,还要流到未来。”

刘欢交出的,就是好汉歌的雏形——“大河向东流啊,天上的星星参北斗”。谷建芬一听就乐了:“这调子够‘土’,够野!可你把‘土’写得太‘糙’了——得加点山歌的调调,再带点京剧的念白。”她带着刘欢去河南采风,听老汉赶着羊群喊号子,跟着豫剧名角学“依字行腔”;刘欢则教谷建芬用录音机采风,把民间的咳嗽声、牛羊叫录进素材库,笑着说:“老师,这才叫‘接地气’。”

当好汉歌在春晚唱响,刘欢穿着大褂,扯着嗓子吼“路见不平一声吼”,台下观众跟着拍手跺脚。谷建芬在后台看着,眼眶有点湿:“你看,‘根’不在博物馆里,在田埂上,在吆喝声里——刘欢把这根找着了,还能传出去。”

这些年,有人问谷建芬:“刘欢现在是‘歌王’了,您觉得他最大的变化是什么?”她总会沉默一会儿,然后说:“没变。还是当年那个问我“音乐根在哪”的愣头青——只是现在,他成了那个把‘根’挖出来,塞进年轻人手里的人。你看他教学生,总说‘别学我,你得自己找你的声音’——这就是好老师,把学生比过去,让自己变‘矮’。”

结语:真正的“老天爷赏饭”,是永远“饿着”

如今,刘欢成了舞台上的“定海神针”,有人赞他“嗓音如酒,越陈越香”,他却总说:“在谷老师面前,我永远是个‘还没及格’的学生。”

谷建芬谈起这个“学生”,眼里有骄傲,有心疼,更有一丝清醒:“刘欢的声音是天生的,但这‘天赐’不是嗓子,是那份‘较真’——他总说自己‘还差得远’,其实是怕自己忘了‘为什么唱歌’。真正的音乐人,就该这么‘饿着’,永远对观众、对艺术‘欠着账’,才能一直往前走。”

所以下次,当你听到刘欢的千万次的问,眼眶发热时,不妨想想:那不是单纯的歌声,是一个老师用几十年,点亮的“火种”;是一个学生用一辈子,回应的“初心”。

而这,或许就是音乐最动人的模样——它从一个人心里来,走进另一个人心里,生生不息。