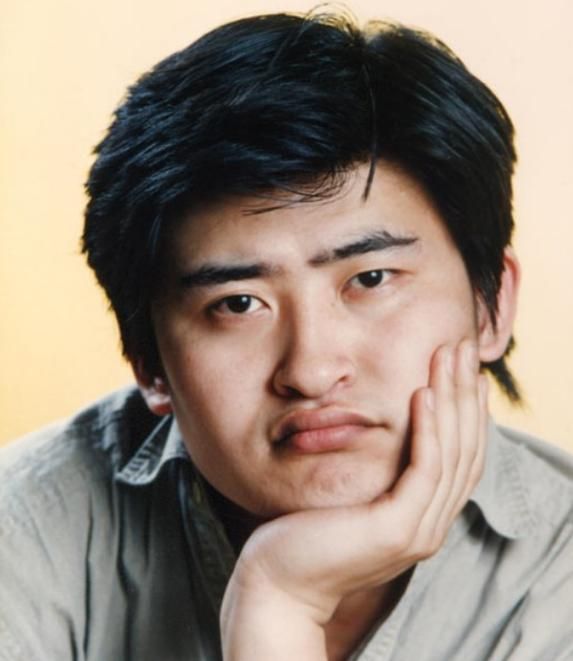

咱们这代人,谁的青春里没有一首刘欢?

弯弯的月亮从八十年代唱到今天,好汉歌里的“大河向东流”响彻了春晚的舞台,连甄嬛传里的凤凰于飞都成了翻不过的山——他的歌从来不是“快餐”,是陈年的酒,年头越久,越能咂摸出味儿来。可就在前几天,突然刷到“刘欢退出某个活动”的消息,心里咯噔一下:那个永远稳稳站在台上、歌声里带着故事的男人,怎么突然就“走”了?

他不是“走”,是把位置还给了舞台和身体

要说刘欢“退出”,其实早有预兆。

记得2020年参加歌手·当打之年,他带着一身伤病上阵:脂肪肝、关节积水,连麦克风都得拿特制支架固定。唱弯弯的月亮时,眼角的皱纹里全是故事,可谁都看得出来,每抬一下手都在忍着疼。那时候他就说过:“身体是乐器,乐器得保养,不然弹不出好调子。”

后来果真慢慢减少了公开露面,不是“退圈”,是把聚光灯让给了年轻人——就像他当年说的:“音乐是个接力跑,我这一棒跑到差不多了,得让年轻人们冲。”这次突然被传“走”,其实是新专辑筹备阶段的静养,工作室早就澄清过:“刘欢老师一直在创作,只是想让作品更打磨得再细一些。”

为什么我们总在他身上看见“顽固”的真诚?

现在的娱乐圈太“卷”了,热搜上全是“一夜爆红”“顶流塌房”,可刘欢偏偏像个“异类”。

他从不炒作,几十年如一日穿着那件标志性的外套,采访时的回答总透着一股“轴”——有人问他为啥不接综艺赚钱,他笑着说:“我唱歌不是为了赚钱,是想让人听见好东西。”当年好汉歌火遍全国,片酬翻跟头似的往上涨,他却坚持要把版权费给剧组,说“创作是大家的,不能独吞”。

最让人印象深的,是他在中国好声音当导师时,从来不搞“煽情套路”。学员唱得好,他会拍着手喊“好”;唱得一般,直说“你这音准差了点,回去多练练”。有次一个学员想改编经典老歌,他直接拦住:“经典是根,你得先把根扎稳了,再想开枝散叶。”这种“较真”,现在看来多难得——他不是不近人情,是把对音乐的敬畏看得比什么都重。

50年音乐路,他到底“唱”走了什么,又留下了什么?

从1987年的少年壮志不言愁到现在的原创作品,刘欢在歌坛走了快40年。有人说他“走”得可惜,可细想想,他怎么会“走”呢?

他的歌声早就不只是声音了。弯弯的月亮里藏着我们对故乡的念想,好汉歌里唱着中国人的血性,千万次的问里是北京人在纽约里的迷茫与坚持——这哪是歌?分明是一个时代的集体记忆。

就像前几天在后台遇到老观众,阿姨说:“我闺女现在听弯弯的月亮,我给她讲这是我年轻时听的歌,她说妈妈,这歌真好听,像有故事一样。”你看,刘欢的歌从来不是“过去时”,它会在一代又一代人心里“年轻”下去。

其实啊,刘欢从未真正“走”。他只是从舞台的中央走到了幕后,像老园丁一样,继续浇灌着音乐的种子。那些被他的歌声陪伴过的夜晚,那些跟着他旋律唱过的日子,早就在心里扎了根。

下次再听到弯弯的月亮的钢琴前奏时,别忘了抬头看看——那个用一辈子把歌唱成艺术的男人,或许正坐在后台的沙发上,笑着对年轻人说:“来,接着唱,我听着呢。”