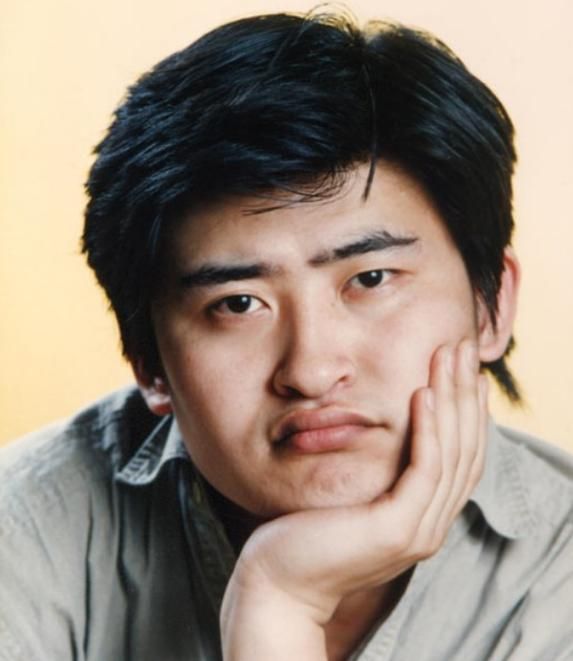

舞台上的刘欢,总是穿着简单的黑色衬衫,手里握着话筒,眼神里有种穿透时光的笃定。有次采访被问起"音乐最动人的地方是什么",他想了想,缓缓说了句:"音乐是传达。"后来这话被反复提起,很多人说"太对了",但转头又去刷那些"30秒抓耳"的神曲——好像没人细想,刘欢口中的"传达",到底有多重分量。

音乐要传达什么?是故事,是不说出口的"懂"

刘欢的音乐里,从来不缺"传达"。1993年他唱弯弯的月亮,前奏一起,像江南的烟雨漫过来,"遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是弯弯的小桥,弯弯的小桥旁边,是弯弯的故乡...".你不用看歌词,就知道他想说些什么。那时候他没有短视频账号,没有流量热搜,就靠电台里的几遍播放,让这首歌成了几代人心里"乡愁"的代名词。

后来在好声音当导师,有次学员唱千万次的问,唱到"我不愿意,不愿意让你破碎"时声音发颤。刘欢没急着按按钮,他只是说:"这首歌我唱了二十多年,每次唱到这句,还是会想起拍北京人在纽约的时候,那种背井离乡的拧巴,那种想抓住什么的拧巴。音乐不是炫技,是把心里的拧巴变成别人的共鸣,这就够了。"你看,他从来不说"你要控制气息",而是说"你要把心里的疼唱出来"——这就是"传达":不是你让我感动,是你让我觉得"你懂我"。

现在的音乐,是不是忘了"传达"这件事?

打开短视频APP,满屏都是"洗脑神曲":"爱你孤身走暗巷"、"爱你对despacito"...副歌重复几十遍,魔性的节奏让人跟着抖腿,但关掉视频,你记得旋律,却说不清唱了什么。有人说"这叫上头",上头完呢?脑子里空空如也,像吃了一堆糖精,甜得发腻,却没半点营养。

刘欢有次聊起这个,叹了口气:"现在技术太方便了,修音软件能把五音不全的人调成天籁,但修不出心里那句话。音乐成了'背景音',大家刷着短视频、吃着饭,让它从耳朵进来,又从耳朵出去,从来没进心里。"确实,我们每天都在听歌,但多久没有因为一首歌鼻子发酸,多久没有在深夜单曲循环某首歌,觉得"这首歌在替我说话"?

那些被"传达"击中的瞬间,才是音乐该有的样子

我想起2018年,歌手里Jessie J唱I Will Always Love You,高音穿透全场,但最戳人的不是技巧,是她在唱到"我珍视我们曾共享的时光"时眼里的泪光——那一刻,她传达的是"告别的不舍",是"就算分开,依然谢谢你",全世界不懂英文的人都能懂。

还有陈奕迅的十年,"如果那两个字没有颤抖,我不会发现我难受...".没有华丽的编曲,就是简单的钢琴+吉他,但唱的是"错过"和"遗憾",是每个人都经历过的"爱过的人,最后成了最熟悉的陌生人".去年有次朋友失恋,循环了一整晚十年,说"好像唱的就是我".你看,这就是"传达"的力量:它不告诉你"你要坚强",而是说"你可以难过,因为我也懂"。

刘欢说的"传达",其实是音乐最该有的"初心"

这些年刘欢很少出现在综艺,除了必要的演出,更多时间在搞音乐教育。他说:"我不怕年轻人学技巧,但我怕他们忘了音乐是'人'的艺术。你就算把技巧练到像机器人,唱得比CD还完美,心里没东西,那也只是发声机器,不是歌手。"

就像他唱好汉歌,"大河向东流啊,天上的星星参北斗",没有花腔,没有炫技,就是喊着唱,但你听得到那种江湖气,那种豪迈背后的孤独——这叫"有血有肉"。音乐不就是如此吗?从街头巷尾的童谣,到宫廷里的雅乐,再到现在的流行歌,本质从来没变过:一个人把心里的故事、情绪、想法,变成声音,另一个人听到后,觉得"啊,原来你也这样".

下次再听歌时,不妨慢下来。别急着判断"好不好听",问问自己:这首歌在告诉我什么?是开心?是难过?是怀念?还是某个不敢说出口的秘密?如果答案是"是",那这首歌就是成功的,因为它完成了刘欢说的"传达"——就像多年前那个弯弯的月亮,一直弯在几代人的故乡里,弯在每个人的心里。

毕竟,音乐从来不是用来"打发时间"的,是用来"留住时光"的。能让你在多年后,听到某句歌词,突然想起某个人、某件事,这才是音乐最珍贵的模样,不是吗?