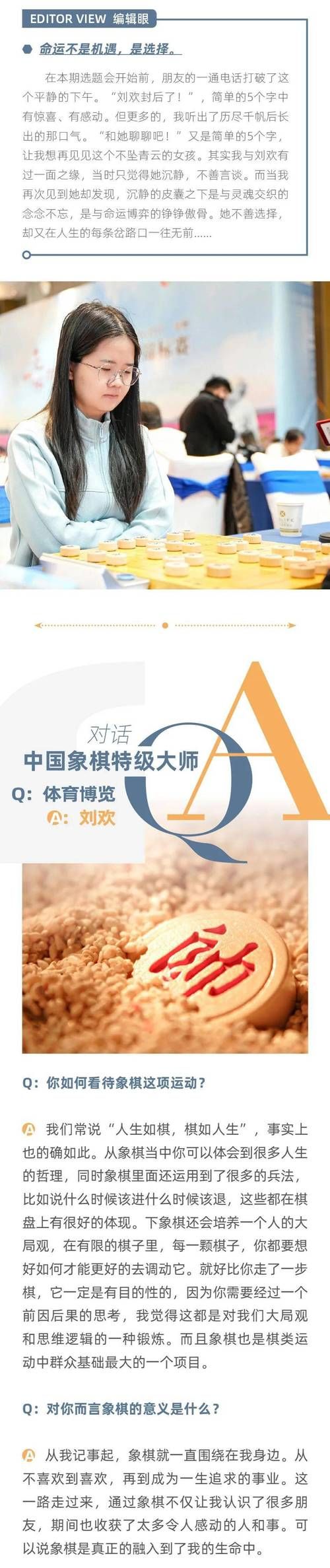

当刘欢在访谈里放下茶杯,轻叹一句“文章啊,当年不是这样的”时,整个娱乐圈似乎都跟着停顿了。这位以“音乐教父”身份稳坐行业顶端的老炮儿,从不在公开场合点评同行,更别说用“耍大牌”这么刺耳的词。可这一次,他却偏偏说了,还说得分毫不偏——不是控诉,倒像是一句带着惋惜的感叹:“有些演员,走着走着就把自己演成了戏外人。”

一、甄嬛传片场:那个抱着剧本问“四郎该哭几行眼泪”的文章

要说起刘欢和文章的交集,很多人第一反应是甄嬛传。2010年那会儿,刘欢是甄嬛传的音乐总监,顶着头皮啃十几万字的剧本,把“惊鸿舞”的旋律改了二十稿;文章饰演雍正,刚拍完奋斗正红,片酬能顶剧组半个摄影组的开销,可他却天天抱着剧本钻刘欢的录音棚。

“小文(文章昵称)那会儿瘦得跟竹竿似的,雍正的龙袍穿在身上晃晃悠悠,可他对角色的执着,我觉得比唱戏的角儿还轴。”刘欢在访谈里回忆,有场戏雍正得知纯元故世,需要跪在雨里哭半分钟。剧组都想着“淋湿头发多拍两条就行”,文章却拉着刘欢问:“欢哥,你觉得四郎这时候,眼泪该忍着流,还是先憋一声再哭?”刘欢当时正在写配乐,抬头看他,发现他眼睛里全是血丝——前一天为了琢磨“帝王威严下的脆弱”,他在道具房里对着镜子演了一晚上。

“那是我印象里最‘乖’的他。不是对导演毕恭毕敬,是对角色较真。”刘欢说,那时文章的助理总抱怨“文哥每天睡不到四小时”,可没人抱怨他耍大牌,反倒是他怕工作人员等,经常自己提前两小时到片场帮灯光师傅搬器材。

二、从“拼命三郎”到“耍大牌传闻”:那三年到底发生了什么?

甄嬛传火了之后,文章的事业像坐了火箭。2012年浮城谜事拿奖,2013年小爸爸收视率破亿,片酬从一部戏2000万涨到5000万,通告表从每周5个变成每天3个。刘欢当时就提醒过他:“小文,水满则溢,你得给自己留条退路。”

话音没落,2014年“周一见”成了娱乐圈的黑色幽默。文章从“好男人”人设跌落,紧接着被拍到片场发脾气——据现场工作人员爆料,他在拍少帅时,因为道具茶杯没擦干净,当场摔了杯子:“我是张学良,你们让我用这种破茶?”后来又有剧组人员说,他拒绝给群演签名,助理斥责“排队要讲规矩”。这些传闻像雪球一样越滚越大,直到有记者问刘欢怎么看,他当时只说了一句:“演员最怕,把观众的期待当成了自己的特权。”

其实刘欢和文章后来还有一次合作机会。2016年刘欢给某部电影写主题曲,本想让文章唱,联系时对方经纪人却说“文哥档期太满,他在研究话剧”。刘欢笑了笑没再提,但他知道,文章那会儿正从低谷往爬,可能觉得“唱歌是歌手的事,我得证明自己还是演员”。可越是证明,越像是在跟角色较劲,跟观众较劲,跟过去的自己较劲。

三、刘欢没说透的真相:娱乐圈的“大牌病”,其实是“空心症”

“耍大牌”这三个字,在娱乐圈像层滤镜——贴上就难撕下。但刘欢在访谈里没说透的是:为什么有些演员,会从“戏痴”变成“戏魔”?“不是他们变了,是环境太吵。”刘欢说,以前拍一部戏,演员要揣摩剧本三个月;现在拍一部戏,演员要赶五个通告,“当流量、片酬、热搜比角色重要时,演员就成了个‘空心人’——外壳是顶流,里面没东西。”

他举了个例子:“我认识个小演员,新戏里演个医生,记者问他‘你为角色做了什么准备’,他说‘我减了十斤,还学了医学术语’。可演医生最该学的是什么?是面对病人时那种‘急切又无力’的眼神啊。光靠外形和术语,那叫演,不叫活。”这话像在说文章,又像在说整个浮躁的娱乐圈——当演员不再体验生活,只靠“人设”和“流量”撑着,“耍大牌”就不是态度问题,是能力问题。

四、十五年没点破的提醒:好演员的“根”,永远扎在角色里

聊到刘欢突然沉默了一会儿,才说:“小文现在偶尔还会给我发消息,说‘欢哥,我最近想接个话剧,沉淀一下’。我回他:‘好啊,话剧好啊,没有提词器,没有替身,你得跟角色死磕。’”他说这话时,眼神里没有批评,只有期待,“其实每个演员心里都有根弦,拨一下就能响,只是别让它被市场的噪音盖了。”

这话让我想起霸王别姬里程蝶衣说的:“我本是男儿郎,又不是女娇娥。”演员最怕的,不是被角色困住,是忘了自己最初为什么会演角色。刘欢说“不是这样的”,不只是说文章,也是说所有在娱乐圈里走丢的人——你能从“拼命三郎”变成“戏痴”,也能从“戏痴”变成“戏外人”,区别就在,你是不是还把角色当生命。

所以你看,刘欢为什么突然提起文章?可能不是因为“耍大牌”有多值得说,而是想借他的故事告诉所有人:娱乐圈能捧红你,也能让你摔得头破血流,但真正能让你站住脚的,从来不是流量,是你对角色的那股“轴劲儿”——像当年抱着剧本问“四郎该哭几行眼泪”的文章那样,笨一点,慢一点,可心是热的,戏才是真的。