那年歌手总决赛的后台,袁娅维攥着裙摆小跑着撞进刘欢的化妆间,声音带着喘:“老师,刚刚台下有人说咱俩‘扭’得不像话呢。”刘欢正对着镜子卸浓妆,闻言笑出了声,眼尾的细纹挤成一团:“让他们说去,音乐到了节骨眼上,身体不听指挥才怪。”

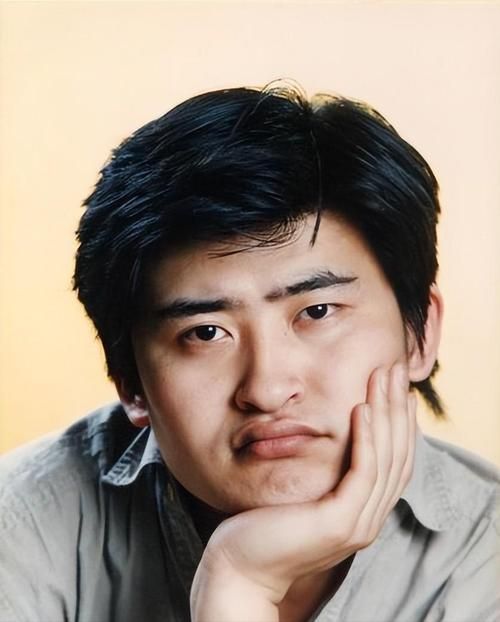

这话要是放在十年前,恐怕没几个观众信。毕竟在大众印象里,刘欢是永远坐在钢琴边、一开嗓就让人起敬的“音乐绅士”,连挥手致意都带着股学者式的矜持;袁娅维则是舞台上随时能劈叉、即兴转音直冲云霄的“小漩涡”,肢体灵动得像一团跳动的火焰。一个像故宫的红墙,沉稳厚重;一个像外滩的霓虹,张扬热烈——谁能想到,这八竿子打不着的两人,竟会在舞蹈上撞出火花?

不是“跳舞”,是身体在“说话”

真正让人记住他们“跳舞”的,是2020年歌手突围赛那场华丽的大逃亡。舞台灯光暗下去时,刘欢抱着吉他坐在高脚凳上,袁娅维赤脚站在他身后,像只蓄势的猫。前奏一起,袁娅维的身体突然跟着鼓点“弹”起来,不是标准的女团舞,更像是被旋律推着走的摇摆,脖颈的弧度、指尖的颤动,都透着一股“灵魂出窍”的迷离。

而刘欢呢?这位平时连走路都带着节奏感的大佬,竟松了松领口,跟着副歌的律动轻轻晃肩膀。最绝的是桥段部分,袁娅维突然一个转身,指尖轻轻划过刘欢的后背,刘欢配合地低头,右手从吉他上移开,在空中划了半个圆——那动作不像精心设计,倒像是老友聊天时的自然抬手,却精准地踩在音乐的“气口”上。

直播弹幕当时炸了:“刘老师肩膀打开了!”“这俩是在‘用身体对唱’吧?”“原来跳舞不一定要劈叉!”后来袁娅维在采访里揭秘:“那段编舞其实是现场即兴。刘欢老师弹吉他时,身体会跟着旋律晃,我站在后面忍不住跟着动,他感觉到了,就停下来等我‘接招’。”原来最动人的“舞蹈”,从不是摆好pose的表演,而是身体对音乐最诚实的回应。

一个“不敢跳”,一个“非要跳”

刘欢说自己的“舞蹈基因”是小时候被父亲“扼杀”的。那年他七八岁,跟着收音机学跳样板舞,刚扭两下就被父亲拎进书房:“学音乐的人,得先把‘根’扎稳,跳舞那是花拳绣腿。”从那以后,他再没敢在舞台上“放肆”过。直到遇见袁娅维,这个敢在春晚舞台顶着一头粉毛高唱自由的姑娘,总爱“撺掇”他:“老师,您这节奏感,不跳舞屈才了!”

袁娅维记得第一次在后台看到刘欢“偷偷”跟着她的歌打拍子。“他戴着耳机,脚尖在地上点,手指在膝盖上敲,特别投入,像小孩发现新玩具。”后来排练我爱的,袁娅维突然说:“咱俩来段‘双人舞’吧?”刘欢摆手:“我这老胳膊老腿,别折了你的台。”“您不是跳,是‘陪’我跳。”袁娅维拽起他的手,“您管弹琴,我管‘带飞’,您只要跟着我呼吸就好。”

结果是,刘欢真的放开了。他跟着袁娅维的声线起伏身体,低音区时像大树沉稳扎根,高音区时又像枝桠努力伸展——没有华丽的技巧,却让整首歌变成了一场“身体的二重奏”。有观众评论:“以前听刘欢的歌,是耳朵在享受;现在看他和袁娅维的舞台,是眼睛和心都在震。”

舞台上的“父女档”,打破了什么边界?

这些年总有人说,刘欢“端着”,袁娅维“疯癫”。可当他们一起“跳舞”时,那些标签全都碎了。刘欢会在袁娅维即兴转音时突然鼓掌,像课堂上被学生惊艳到的老师;袁娅维也会在刘欢唱高音时,蹲下来仰头看他,眼里是全然的崇拜——这不就是音乐最该有的样子吗?没有高低,没有代沟,只有对旋律共同的痴迷。

其实仔细想想,刘欢和袁娅维的“舞蹈”,哪里是肢体的碰撞?分明是两个音乐灵魂的对话。一个用半生的积淀告诉世界“音乐是根”,一个用无拘的探索证明“表达是翅膀”;一个教会我们“沉稳的力量”,一个给我们“自由的勇气”——当他们站在一起,就像音乐的太极,刚柔并济,自成风景。

所以再有人说“刘欢袁娅维跳舞不像话”,我们大概会笑着点头:“对啊,不像话,美得不像话。”毕竟好的艺术,本就是打破一切框框的存在。就像刘欢常对袁娅维说的:“别管别人怎么说,你的身体,永远比嘴诚实。”而这句话,何尝不是对所有音乐人的提醒:当音乐响起,身体总会知道,该怎么“跳舞”。