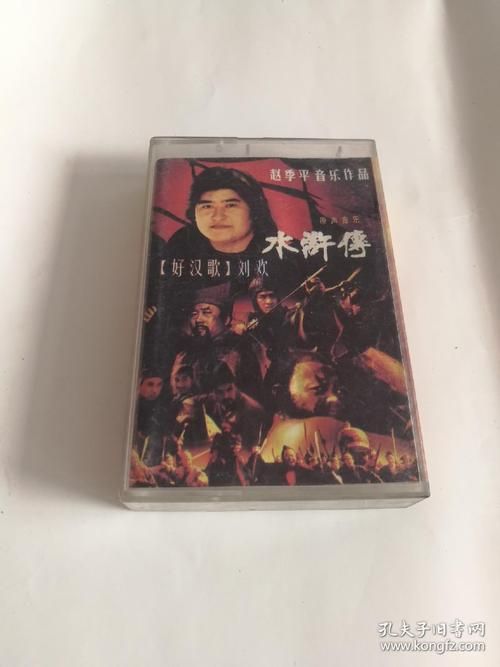

提起刘欢,你脑海中会先跳出什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问里的深情,还是那些年被他用声音撑起的经典影视OST?但今天想聊的,是他身上一个可能被很多人忽略的身份——一位能把水浒传讲到骨子里的“说书人”。是的,你没听错,那个在舞台上光芒四射的歌者,静下心来,用几十个小时,把一部水浒传从头到尾讲了个遍,还出了完整版。这到底是怎么一回事?他讲的水浒,又和咱们平时看的有啥不一样?

有人可能会说:“水浒传谁没看过?电视剧、评书、小说版本多了去了,刘欢一个唱歌的,讲书能有多特别?”这话听着没错,但你仔细想想,刘欢对水浒传的“执念”,可不是一天两天了。他不止一次在采访里说:“水浒传是我心里中国文学的巅峰,里面的一百单八将,每一个都像你身边的某个朋友,真实、鲜活,甚至有点‘不完美’。”这种感情,不是一朝一夕能装出来的。他不是拿个稿子照本宣科,是真的把自己对这部书的理解、对人物的共情,揉进了每一句讲述里。

那他讲的水浒,到底“完整”在哪?市面上很多评书,要么侧重打斗,要么突出情义,难免会删减些枝节。但刘欢的完整版,你能感觉到他把原著里的“烟火气”全给盘活了。比如鲁智深拳打镇关西那段,不光说怎么打的,他会停下来跟你聊:“你们知道吗?鲁智深其实在打之前,观察了郑屠很久,他不是个莽夫,他是个懂规矩但又恨极了不规矩的人。”这种细节的挖掘,就像一位老朋友坐在你对面,指着书里的文字跟你“唠嗑”,把人物的性格棱角一点点磨出来,让你觉得“哦,原来鲁智深是这样的”。

更难得的是,他的讲述不“端着”。没有文绉绉的掉书袋,也没有廉价的煽情。讲到武松打虎,他会模仿老虎的吼声,然后笑着说:“你想想,武松当时心里啥滋味?肯定不是‘我好勇猛’,是‘妈呀,这玩意儿怎么比我还横!’”这种接地气的解读,反而让英雄更像个“人”。林冲风雪山神庙那段,他讲着讲着声音会沉下来,你能听出他对林冲那种“被逼到绝路才反杀”的心疼,不是替他鸣冤,就是一种“我懂你”的沉默。这种情绪的自然流淌,比任何华丽的辞藻都更有力量。

说到这里,有人可能会问:“他唱歌那么厉害,讲书会不会带演唱会式的‘表演感’?”还真没有。刘欢的声音本身就有辨识度,醇厚又带着穿透力,但在讲书的时候,他刻意收敛了那种“舞台腔”,更像一个“叙述者”。有时是轻声细语,生怕惊醒了书里的人物;有时又声如洪钟,把战场上的厮杀、市井的喧嚣直接送到你耳朵里。尤其讲到宋江招安时的复杂心理,他会放慢语速,一字一句地剖析:“宋江心里到底是想招安,还是被兄弟们架着?我看啊,他自己都没搞清楚,这就是施耐庵的高明,把人性的拧巴写到了极致。”这种剖析,不是站在上帝视角评判,而是像剥洋葱一样,一层一层带你走进人物的内心。

为啥说这个完整版值得细品?现在我们刷短视频、听短平快的解读太多了,很多经典作品被简化成“梗”和“爽点”。但刘欢的讲述,像是在提醒我们:真正的经典,值得你花时间慢慢“啃”。他讲的不只是故事,是人物的选择,是时代的无奈,是“替天行道”四个字背后,一百零八种不同的人生。他在讲“智取生辰纲”时,会说:“你看这七个人,哪个是为了自己?都是被官府逼得没活路了。”这种对“底层命运”的关注,不正是水浒传最打动人的地方吗?

而且,作为一个做了几十年音乐的人,他对“节奏”的把控炉火纯青。哪里该停,哪里该快,哪里该重复,都拿捏得恰到好处。听他的完整版,根本不觉得长,反而像跟着坐了一趟时光机,从东京的繁华走到梁山的聚义,再到南征北战的悲凉。你会发现,原来声音真的有这样的魔力,能让几百年前的文字,在你眼前活成一幅流动的画。

其实,刘欢讲水浒传,更像是一次“文化对话”。他用自己最擅长的方式——声音,把这部文学巨著重新翻译给现代人听。他不是在“教”你怎么读水浒传,而是邀请你一起走进那个“大碗喝酒、大块肉”的世界,去感受那些好汉的悲喜、人性的复杂。这种没有说教感的分享,反而让经典有了更鲜活的生命力。

所以,下次当你再提起水浒传,除了电视剧里的好汉歌,不妨静下心来听听刘欢的讲述。你会发现,这位“歌王”用声音给你打开了一扇新的窗,窗外不只是江湖,更是我们中国人刻在骨子里的侠义、无奈与深情。这,或许就是“完整版”真正的意义——不只是故事的完整,更是情感的完整,文化的传承。你说,这算不算是“用声音抢救经典”的最佳范例?