2022年虎年春晚的舞台上,灯光暗下去又亮起,刘欢抱着吉他坐在中央,沙哑又沉稳的嗓音穿透演播厅:“我还是从前那个少年,没有一丝丝改变……”台下观众有人跟着轻轻和唱,有人悄悄红了眼眶。这首歌后来火遍全网——不是快节奏的神曲,不是蹭热点的神词,却偏偏扎进了无数人的心里。你有没有想过,为什么偏偏是刘欢,在虎年唱出这句词,能让二十年前的青春记忆和二十年后的中年焦虑,突然撞了个满怀?

虎年的歌,从来不止是“虎虎生威”

先说说虎年吧。在传统文化里,虎是勇气、力量、生机的象征,人们总盼着虎年“虎虎生威”,甩掉过去的晦气,撸起袖子加油干。但2022年的虎年有点特殊——刚经历过疫情反复,很多人还在为生活奔波,“勇气”和“力量”好像成了奢侈品。这时候刘欢站上台,唱的却是“少年”和“不变”?听起来有点“反着来”,可偏偏戳中了人心里最软的地方。

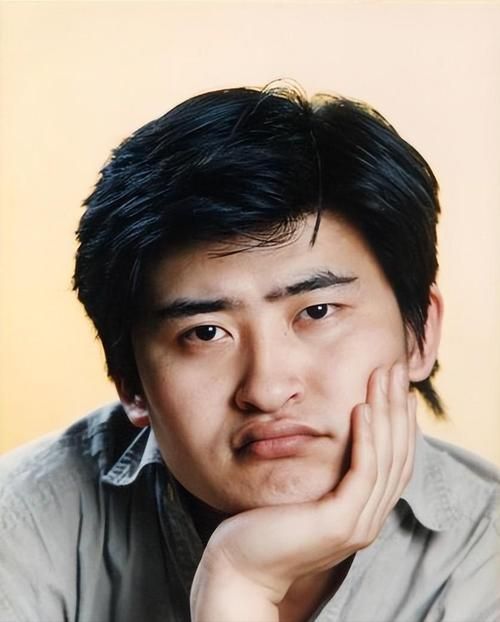

你看他那年五十五岁,鬓角已经染了霜,手指在琴弦上拨动时,关节微微突出。可当他唱到“眼前这个少年,还是最初那张脸”,那股子认真劲儿,像极了二十年前在舞台上高歌好汉歌的刘欢。时间过去了二十年,他从“大河向东流”的豪迈,唱到了“岁月长,衣裳薄”的从容,可眼里那种对音乐的较真,对“初心”的坚持,一点没变。这大概就是虎年最需要的“虎劲儿”——不是横冲直撞的猛,而是千帆过尽后,依然敢对自己说“我还是从前那个少年”的韧。

歌词里的“少年”,到底藏着多少人的青春?

“我还是从前那个少年,没有一丝丝改变,时间只不过是考验,种在心中信念丝毫未减……”这句词火的时候,很多人说:“这哪是歌啊,这分明是我的人生。”可不是吗?

二十年前,我们刚毕业,揣着几千块钱就敢去陌生城市闯荡,觉得“改变世界”比“养活自己”重要;十年前,我们熬夜加班、结婚生子,被房贷、孩子、老人的健康压得喘不过气,偶尔半夜醒来,会想起当年那个信誓旦旦“永不妥协”的自己;现在呢?我们学会了在电梯里对邻居挤出一个微笑,学会了在领导画饼时点头附和,学会了把“我想”变成“算了”……可刘欢的歌词突然一问:“你还是从前那个少年吗?”那个答案,谁心里没打鼓过?

更绝的是词里那句“眼前这个少年,已不再是从前”。这不是矛盾,这是成长。我们以为“不变”是初心,可其实“变”才是生活——变的只是脸上的褶皱,是肩上的责任,是为人处世的方式;不变的,是深夜加班时偷偷喝的那口可乐,是看到孩子笑时心里的暖,是遇到不公时还想骂一句“凭什么”的劲儿。这些“不变”,就是歌词里“种在心中的信念”。刘欢没说破,但唱得明明白白。

为什么是刘欢?换成别人,还真不行

这场演唱之所以封神,一半靠歌词,另一半,必须靠刘欢。你想啊,换成年轻歌手唱,可能就成了“无病呻吟”;换成流量明星唱,观众大概会觉得“又在演”;但刘欢唱,就不一样。

他是“音乐教父”,从80年代唱到现在,唱过亚洲雄风的豪迈,唱过弯弯的月亮的温柔,唱过从头再来的坚韧。他的嗓子,早就不只是“高”和“亮”,而是把岁月的沧桑和沉淀都揉进了声线里。五十五岁的他唱“少年”,不是装嫩,是一种“经历过大风大浪,依然记得出发时为什么出发”的通透。就像他自己在采访里说的:“唱这首歌时,我没想什么‘青春’,我就是想着,人这辈子,别把自己走丢了。”

那天他穿了一件黑色的宽松毛衣,没戴华丽的装饰,连伴奏都只有一把吉他。简单,反而更有力量。台下的观众,有刚毕业的大学生,有抱着孙子的老人,有穿着工装的打工人,他们跟着唱的时候,想的不是“刘欢唱得多好”,而是“自己这些年,到底有没有变成自己讨厌的人”。这种共鸣,是任何舞台特效都给不了的。

二十年过去了,我们还在唱的,到底是什么?

时间过得真快,虎年春晚已经过去两年了,可这首歌还是时不时出现在短视频平台,有人用它配军训的视频,有人用它配创业失败后重新振起的故事,还有人用它记录和父母的旅行。为什么一首歌能“活”这么久?

大概是因为,它唱的不是“虎年”的热闹,不是“春晚”的仪式感,而是一代中国人藏在心里的“少年气”——那种不管到多大年纪,都觉得“我还行”的倔强,那种就算被生活锤得鼻青脸肿,擦擦眼泪还能笑着说“从头再来”的勇敢。刘欢用他的嗓子告诉我们:岁月会变,生活会难,但心里的“少年”不用变。

你看评论区里有人写:“谢谢刘欢,让我在三十岁的凌晨,敢给十年前的自己发条消息说‘你信我,我会过得很好’。”这才是歌词真正的价值——它不是一句口号,而是一个提醒:别让生活把你的热气抽干,别让岁月把你的棱角磨平。你还记得那个“从前少年”吗?他一直在你心里呢。

所以下次,当你觉得累了、倦了,不妨再听听刘欢唱的那句“我还是从前那个少年”。不是因为虎年,不是因为春晚,是因为你心里,也住着一个不肯认输的“少年”啊。