在光影交错的娱乐圈里,刘欢这个名字,早已不是一个简单的歌手标签。当他在中国好声音的舞台上,手握那把象征权威的“裁判椅”时,他的每一次点评,都像一把锋利的手术刀,剖开音乐的本质。但你有没有想过:当刘欢化身裁判,他评判的究竟是声音,还是灵魂?今天,就让我们聊聊这位“音乐教父”的裁判世界——那不仅仅是一份工作,更是一场关于艺术与人生的深度对话。

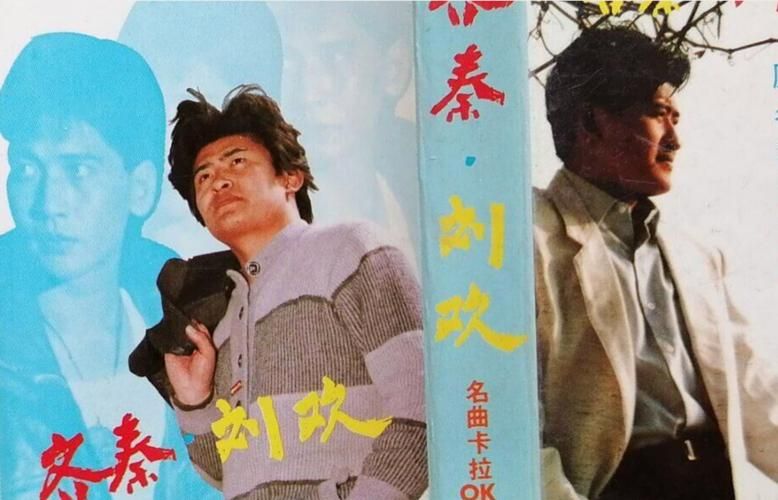

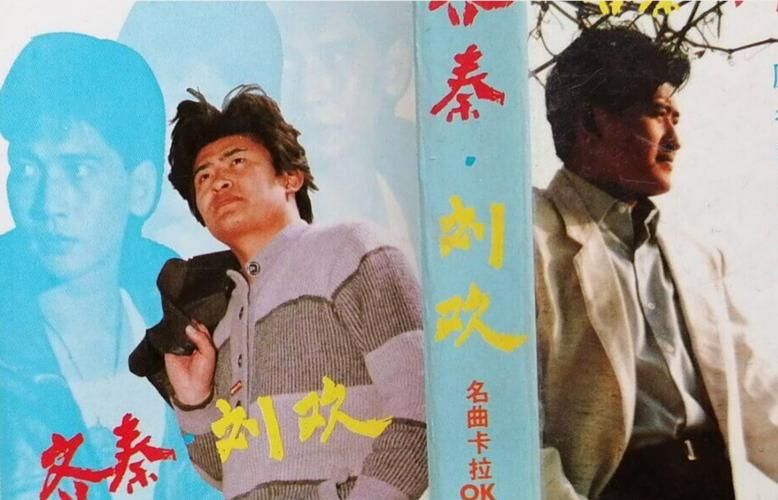

刘欢的裁判角色,不是凭空而来的。回望他的音乐生涯,从80年代的少年壮志不言愁到国际舞台上的经典演绎,他早已用扎实的专业功底赢得了尊重。在中国好声音的舞台上,他坐在导师席上,不是高高在上的“评委”,而更像一位循循善诱的老师。记得那年,一位草根歌手怯生生地站在台上,唱得走音连连,全场哄笑。刘欢却举着话筒,温和地说:“你的声音有股倔强的劲儿,艺术不在于完美,而在于真实。”那一瞬间,他不是在裁决“唱得好不好”,而是在点亮一个梦想的火种。这种“裁判”风格,源于他几十年的舞台经验——他懂得,音乐的灵魂是情感,不是技术。

那么,刘欢的评判标准,到底“偏心”了吗?有人抱怨他太严苛,总揪着细节不放;也有人佩服他太公正,不因选手名气而让步。有一回,当红流量歌手来参赛,唱功平平却包装华丽。刘欢直接摇头:“音乐是纯粹的东西,你的表演少了那份真诚。”这番话,像一盆冷水浇醒了娱乐圈的浮躁。但反过来看,正是这份“狠劲”,让许多选手脱胎换骨。那个走音的歌手,后来成了小有名气的唱作人,他在采访中说:“刘欢老师的裁判,不是打击,而是教会我如何在跌倒中找到自己的声音。”嗯,在娱乐圈这个名利场里,这样的裁判,难道不是最稀缺的“守护者”?

当然,刘欢的裁判之路并非一帆风顺。有观众吐槽他的点评“太专业,听不懂”,甚至有些网络段子调侃他“像在上课”。但细想一下,这种“不解”,何尝不是艺术与大众的碰撞?刘欢曾坦言:“裁判不是淘汰的机器,而是桥梁——让好声音被听见,也让大家理解音乐的价值。”在中国好声音的高光时刻,他常举着乐谱,分析和声的魔法,讲到动情处,眼角会泛起泪光。那一刻,我们看到的不再是冷漠的裁决,而是一位艺术家的热血。这让我不禁反思:当我们在追娱乐圈的真人秀时,是否曾为刘欢的这份“偏执”鼓掌?还是只记住了那些戏剧性的冲突?

归根结底,刘欢的裁判角色,是娱乐圈的一面镜子。它照出了艺术的真谛,也照出我们对“公平”的渴望。在这个流量为王的时代,他坚持用专业说话,用温度引导。或许,下一个问题该由我们回答:当刘欢裁判的身影渐行渐远,我们该如何延续这份对音乐的敬畏?毕竟,真正的娱乐圈,不该只有胜负,更该有那颗“为艺术发声”的心。