打开音乐软件,随机播放到一首菩萨蛮。前奏一起,古筝的泛音像水滴溅入砚台,紧接着刘欢那醇厚如陈年的嗓音漫出来:“人人尽说江南好,游人只合江南老……”你可能会愣一下:这词这么熟,好像中学课本里学过?可怎么以前就没觉得这么有味道?

评论区里,00后留言:“循环三天了,我爸跟着我一起哼。”80后感慨:“刘欢一开口,当年背不下来的词突然全活了。”连00后都在问:“刘欢到底给这首歌施了什么魔法?”

一、千年词句遇上“讲故事”的嗓子,凭什么不普通?

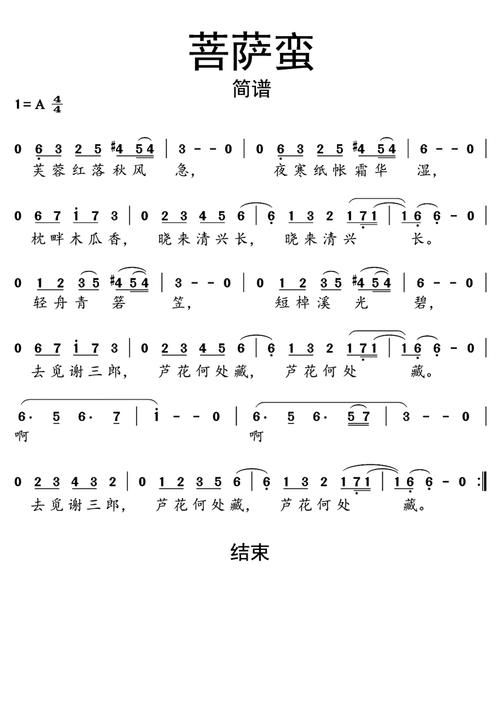

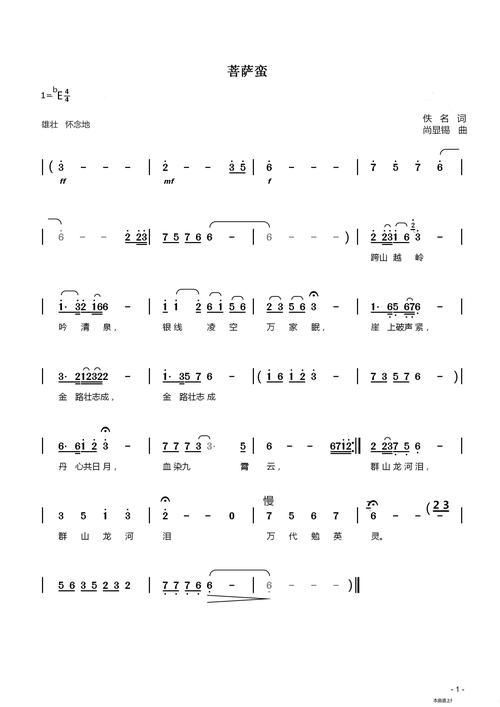

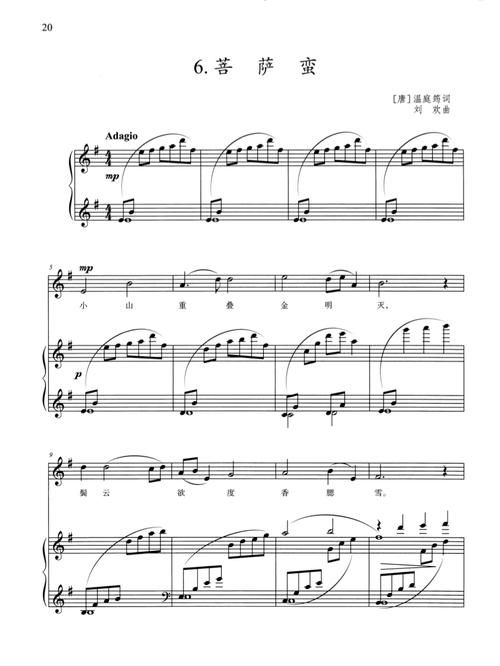

韦庄写菩萨蛮时,大概没想到千年后会有个歌手,把这短短54个字唱成了一幅流动的江南水墨画。刘欢的版本,没有花哨的转音,没有刻意的炫技,就像老友坐在对面,慢悠悠地跟你讲他去江南的故事——那嗓音里带着点岁月沉淀的沙哑,像老街角的青石板,踩上去每一脚都能听见回响。

“春水碧于天,画船听雨眠。”唱这句时,他的声音突然放轻,像怕惊扰了画船里的雨声,尾音带着点上扬的温柔,让人忍不住跟着闭眼想象:雨丝打在船篷上,咚咚咚,像江南姑娘的小调。“垆边人似月,皓腕凝霜雪。”声音又沉下去,像是在端详酒垆边那个温婉的女子,带着恰到好处的赞叹,没有油腻的轻浮,只有真诚的欣赏。

没有华丽的编曲打底,只有一架古筝、几缕箫声,衬得人声愈发通透。刘欢没把自己当“歌手”,更像个说书人——词牌不是束缚,是故事的开头;每个音符不是技巧,是情绪的注脚。这才是能把千年前的愁绪唱进现代人心里的原因:他不是“唱”词,是“活”进了词里。

二、从春晚舞台到短视频BGM,刘欢的歌为什么“老少通吃”?

提到刘欢,很多人 first thought 是好汉歌里的“大河向东流”,是从头再来里的豪迈。可他唱菩萨蛮时,却连眼神都变得温柔。有人问:“这么‘静’的歌,符合他‘国民歌王’的人设吗?”

恰恰相反。这才是刘欢厉害的地方——他不固守“人设”,只认“作品的魂”。好汉歌的豪放,是草莽英雄的肝胆;从头再来的坚韧,是小人物的倔强;菩萨蛮的婉约,是文人墨客的江南梦。他像个老匠人,手里的“材料”不管是铜锣还是古筝,都能琢磨出该有的味道。

这些年,短视频平台兴起,菩萨蛮突然成了“爆款BGM”。有人用它配古镇雨景,有人配汉服舞蹈,还有人用来配“想念家乡”的文案。为什么这首“老歌”能适配那么多新场景?因为刘欢唱的从来不是“古风”,而是“共通的人心”。

“未老莫还乡,还乡须断肠。”唱这句时,他的声音里带着压抑的哽咽,像强忍着泪水的游子。这句词里藏着多少漂泊在外的人的心事?北漂的年轻人听到它,想起老家爸妈佝偻的背影;离乡打拼的中年人听到它,想起小时候村口的老槐树。韦庄写的是“归乡愁”,刘欢唱的是“众生苦”——千年前的情绪,和今人的心事,被一声声叹息连在了一起。

三、他不是“翻唱”,是让古诗词重新“长出耳朵”

其实菩萨蛮被传唱过无数次,流行歌手唱过,民谣歌手也唱过,可为什么刘欢的版本总能“封神”?因为他从来不把“古诗词”当“文物”,当它该活在课本里、博物馆里。他觉得,“诗”本来就是用来“吟”的,词本来就是用来“唱”的,只是现代人忘了怎么“吟”怎么“唱”。

有次采访,刘欢说:“我唱菩萨蛮,就想让人知道,古诗词不是干巴巴的字,是有温度、有呼吸的。”为了找这个“呼吸感”,他反复读韦庄的词,琢磨江南的雨是急是缓,酒垆边的姑娘是笑是颦,甚至想象自己就是那个“只合江南老”的游人——站在河边,看着画船远去,心里空落落的,却又忍不住说“江南好”。

这种“较真”,在现在这个追求“快”的时代里显得格外珍贵。多少人翻唱古风歌,不过是套个旋律、改几个字,他却愿意花时间去“对话”词人,去感受词里的心跳。所以他的版本里,没有“为了古风而古风”的刻意,只有“情到深处自然吟”的真诚。就像你看到绝美的风景,只会忍不住说“真美”,根本不会想用什么修辞来形容——最高级的表达,永远是“走心”二字。

打开评论区,有人说“谢谢刘欢,让我爱上了古诗词”,有人说“60岁的他,还在教我们怎么感受美”。其实哪有什么“魔法”?不过是有人愿意沉下心,把千年前的月光揉进歌里,让我们在浮躁的日子里,能借着一首菩萨蛮,暂时忘掉KPI和deadline,想起生活本该有的样子——比如江南的雨,画船的梦,和那首唱进人心里、永远不会老的词。