说到刘欢,很多人脑海里可能还会飘过好汉歌里那句“大河向东流”,或者少年壮志不言愁里那个穿透云霄的高音。但你要是以为他只是“嗓子好”,那可就太小瞧这位“音乐活词典”了——他的音乐素养,早就像一棵老榕树,根须扎进传统土壤,枝桠伸向现代天空,几十年下来,愣是长成了一片能遮风挡雨的音乐森林。你有没有想过,从30年前惊艳乐坛的“学院派”歌手,到现在连年轻音乐人都得敬他三分的“刘导师”,他的音乐素养到底是怎么一步步“升级打怪”的?今天咱就掰开揉碎了说,看看这位“扫地僧”式的人物,藏着多少不为人知的修炼秘籍。

一、从“科班出身”到“活的音乐史”:根基不是“砸”出来的,是“磨”出来的

要说刘欢的音乐素养,得从他的“老本行”说起——1981年,19岁的他考进北京国际关系大学,主攻法国语言文学,结果“不务正业”地考进了中央音乐学院附中学作曲,后来又读了中央音乐学院的音乐系。这可不是“艺考捷径”,而是真正的“科班硬扎”乐理、和声、对位、曲式分析……这些让普通音乐人头疼的“天书”,他是在琴房里一张乐谱一张乐谱啃出来的。

有人可能会说:“科班出身的人多了,怎么就他成了‘活词典’?”秘诀在于,他从不把自己“锁”在学院里。上世纪80年代,西方古典音乐、流行音乐刚刚涌入中国,人家是“追着潮流跑”,他却是“把潮流当教材”——一边研究贝多芬、莫扎特的和声逻辑,一边琢磨迈克尔·杰克逊、艾瑞莎·弗兰克特的节奏律动。他甚至跑去学京剧、昆曲、山西民歌,把胡笳十八拍的悲怮、夜深沉的顿挫,都拆开揉碎了塞进自己的音乐“工具箱”。

你听他1993年唱千万次的问,副歌那句“问大地何处是春归”,没有用当时流行的“嘶吼式”唱法,而是把美声的共鸣、流行的叙事感、戏曲的润腔糅在一起,像是在讲一个苍老又年轻的故事。这种“混搭”不是盲目乱来,而是靠扎实的理论功底打底——他知道“为什么这么唱”,也知道“这么唱能达到什么效果”。后来有乐评人说:“刘欢的音乐里,藏着一部浓缩的西方音乐史,还有一本厚厚的中国传统音乐笔记。”这“活字典”的称号,真不是吹出来的。

二、从“歌手”到“制作人”:音乐素养的“第二道关”,是“懂别人”的本事

如果说扎实的乐理和广博的涉猎是“内功”,那刘欢的“第二道关”,就是从“自己会唱”到“让别人唱好”的蜕变。2008年北京奥运会开幕式上,他和莎拉·布莱曼合唱我和你,很多人惊艳于他们“中西合璧”的默契,却不知道背后有多少细节。

为了这首歌,刘欢花了半个月研究莎拉·布莱曼的演唱习惯——她擅长用气声表达细腻情感,高音区的弱混声是她招牌。所以他在自己演唱时,特别调整了咬字方式,“你”字没有用太重的声母,而是用“i”元音的延长线,像一条温暖的溪流,刚好和莎拉·布莱曼的“我”形成呼应。后来他在采访中说:“音乐素养不只是‘自己懂’,更是‘懂得怎么让音乐和别人的世界相遇’。”

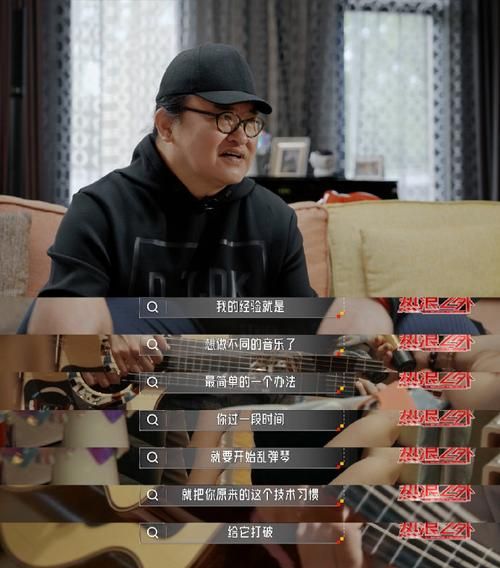

这种“懂别人”的能力,在他做声入人心导师时更是展现得淋漓尽致。有个叫阿云嘎的选手,唱往日时光时技巧很完美,但总觉得“缺了点什么”。刘欢没有直接说“不够好”,而是让他回家听蒙古长调,听听“风从草原上走过”的声音。后来阿云嘎在舞台上唱这首歌时,声音里有了苍茫感,刘欢眼睛一亮:“你找到‘回家’的感觉了。”他不是在教技巧,是在教“用音乐讲人话”——这才是高阶的音乐素养:不只追求“好听”,更要追求“动人”。

三、从“巅峰期”到“沉淀期”:真正的素养,是“敢放下”的智慧

很多人对刘欢的印象还停留在90年代“歌坛一哥”的巅峰期,但他后来的选择,更让人看出他对音乐素养的深刻理解。2010年,他因为肥胖导致身体出现问题,医生让他“少唱歌多休息”,他却说:“正好,我去写点‘不急着见人’的音乐。”

那几年,他没接商演,没上综艺,反而扎进国家大剧院,跟交响乐团合作儿童音乐剧,给动画片配主题曲,甚至带着学生做“中国传统音乐的数字化保护”项目。有人问他:“放着‘巨星’不当,去做这些‘冷门’的事,值吗?”他说:“音乐素养不是‘堆砌成就’,是‘知道什么对自己、对音乐最重要’。”他甚至开玩笑:“我现在唱好汉歌,比20年前少了两道劲儿,但多了十道‘故事’。”

这种“敢放下”的智慧,恰恰是最难得的素养——不被流量裹挟,不被名利绑架,只问“音乐本身需要什么”。就像他现在教学生时总说的:“别想着一鸣惊人,先想着今天比昨天多懂一个和弦,多听懂一句歌词。”这不是“退步”,而是真正的“进阶”:音乐素养的最高境界,从来不是“征服舞台”,而是“靠近音乐的心”。

写在最后:刘欢的“素养密码”,其实是“一辈子当学生”

说到底,刘欢老师的音乐素养,从来不是什么“天赋异禀”,而是“一辈子没停止学习”的执着。他70岁了,还在研究AI音乐和传统戏曲的结合,还在听00后喜欢的说唱,试图从里面找到新的节奏可能。前几天看到他采访,他说:“现在年轻人说我是‘老古董’,我高兴——说明我还有‘古董’的底气;但他们要是拿出好东西,我得第一个鼓掌,说明音乐又在往前走了。”

这大概就是刘欢给我们最好的启示:真正的音乐素养,不是你“拥有”多少技巧,而是你“愿意为音乐放下多少”;不是你“唱得多高”,而是你“懂音乐多深”。从“天赐好嗓”到“音乐活词典”,他走的不是捷径,是条一辈子都在路上的“修行路”。

所以下次当你听到刘欢的歌,别只跟着旋律点头,不妨多听听他藏在音符里的故事——那里面,有音乐人最珍贵的“素养密码”:永远年轻,永远热忱,永远当学生。