说起刘欢,脑子里先冒出来的一定是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,或是弯弯的月亮里“今天的往事,像一阵风”的深情。可要是你翻翻他早年的演出视频,或者看过歌手舞台上他坐着唱歌的样子,总会忍不住多留意一眼他的腿——那双腿似乎不太“配合”他的舞台身影,步子迈得不太利落,却偏偏托起了中国乐坛最稳的歌喉。这反差,本身就藏着比“完美偶像”更动人的故事。

一、小儿麻痹症留下的印记,是“不完美”的开始

刘欢的腿部问题,要从童年说起。他刚5岁时,不幸感染了小儿麻痹症,病毒侵袭了他的腿部神经,留下了行动不便的后遗症。在那个连温饱都要算计的年代,这几乎成了“残疾”的代名词,别说是跑跳,就连正常走路都比别人费劲。可偏偏这个走路“摇摇晃晃”的孩子,对音乐有着近乎痴迷的热爱——他跟着收音机里的旋律哼唱,用破旧的脚踏板练琴,甚至为了学二胡,磨破了无数次手指。

你可能没见过他少年时的样子,但他的同学后来回忆:每次放学,别的孩子追打疯闹,刘欢总是一个人慢慢走在后面,嘴里哼着刚学会的曲子。他从不因为腿不好就躲起来,反而总站在人群里唱歌,声音响亮得能把喧闹都压下去。那时候的“不一样”,不是刻意展示,而是生活刻下的印记,可偏偏这份“不一样”,让他在音乐里找到了更完整的自己。

二、舞台上的“另类风景”,是“真实”的最高级

后来刘欢成了家喻户晓的歌手,登上了无数大舞台。可细心的观众会发现:他的舞台站位总是很“讲究”——要么坐在钢琴后面,要么倚着话筒架,很少像其他歌手那样满场跑。不是他不愿意动,是腿部的状况让他无法像别人那样“尽情释放”。但奇怪的是,没人觉得这是“缺陷”,反而觉得“刘欢就该这样”——稳稳地站着,用声音讲故事。

记得他在歌手2018的舞台上唱故乡的云,一身深色西装,坐在高脚椅上,双手搭在膝盖上,开口就是“天边飘过故乡的云,它不停地向我召唤”。那首歌他唱得慢,每个字都像裹着乡愁,台下坐着多少漂泊在外的人,听着听着就红了眼眶。有观众后来留言:“以前听弯弯的月亮,觉得他声音里都是故事;现在看坐着唱歌的他,才发现‘故事’早就刻在他骨子里了——不完美的身体,恰恰让他的歌声更有温度。”

是啊,娱乐圈从不缺“完美”的人设:唱歌跳舞样样行,从头发丝到脚尖挑不出毛病。可刘欢偏不。他从不回避腿的问题,甚至在接受采访时会说:“我这腿啊,跟了我几十年,早成老伙计了。它跑不快,能让我稳稳站在舞台唱歌,就足够了。”这种坦然,比任何“完美人设”都更戳人——毕竟,真实从来都比伪装更有力量。

三、腿脚的“局限”,却托起了音乐的“无限”

你可能觉得,行动不便会不会限制他的音乐事业?恰恰相反,刘欢的音乐生涯,从来没有被腿绑住。他是中国内地最早将流行音乐与古典音乐结合的歌手之一,千万次的问亚洲雄风成了那个时代的记忆;他是好汉歌的“梁山好汉”,把豪迈唱进了中国人的骨子里;他还是音乐教授,带出了无数优秀学生,把对音乐的热爱传了一代又一代。

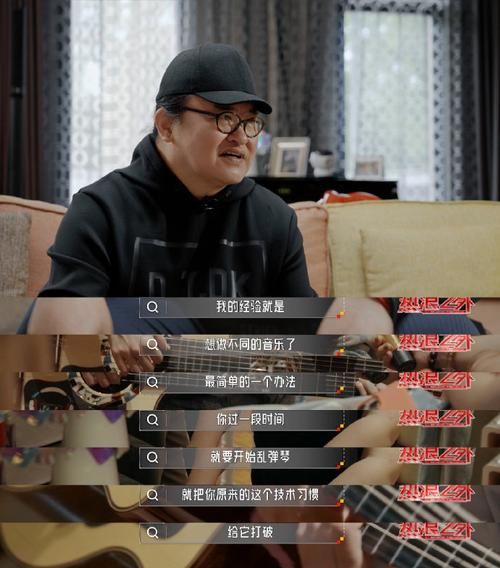

有次采访,记者问他:“如果当年没有生病,你会不会成为更‘全能’的歌手?”他笑了笑,说:“谁知道呢?但我知道,是这双腿让我学会了‘慢’——慢下来思考,慢下来打磨音乐。我唱弯弯的月亮时,会想象月光洒在水面上的慢节奏;我唱好汉歌时,会体会步伐沉重的汉子一步步走路的劲儿。这些‘慢’,让我唱的歌有了‘筋骨’。”

你看,所谓“局限”,很多时候只是换个角度看风景。刘欢的腿没能让他跑得更快,却让他把每一步都走得更稳;没能让他跳得更高,却让他的歌声扎得更深。这大概就是生活最公平的地方:它拿走你一些东西,总会用另一种方式补偿你——前提是,你愿意把“失去”变成“养分”。

四、“标签”之外,他首先是“刘欢”

这些年,“刘欢的腿”成了绕不开的话题,甚至有人拿这个当标签。可仔细想想,标签是什么?是刻板印象,还是大众认知的捷径?但对刘欢自己来说,这从来不是“标签”,只是他生命的一部分——就像他爱喝酒、爱吃肉、爱跟学生插科打诨,就像他对音乐较真、对朋友仗义、对家人温柔一样。

他曾在节目里说:“有人问我‘腿不方便怎么办?’我说‘怎么办?接着过啊。吃饭、唱歌、教学生,一样不落。’”你看,真正的强大,从不是“掩盖不完美”,而是接纳它,然后带着这份不完美,继续往前走。刘欢做到了——他从不让腿成为“借口”,反而让它成了“铠甲”:铠甲里装着对音乐的执着,对生活的热爱,对命运的不服。

所以回到开头的问题:刘欢的腿,为何让娱乐圈的“完美人设”显得苍白?因为他用几十年的人生告诉我们:所谓“完美”,从来不是没有瑕疵,而是带着瑕疵依然闪闪发光;所谓“人设”,不如用真实说话——腿脚不便又怎样?能唱出中国人骨子里的豪迈与深情,就够了。

下次再听刘欢的歌,别只盯着他的声音了,也看看他稳稳站在舞台上的样子——那双不太“完美”的腿,其实早就跟着旋律,跳了一辈子最动人的舞。