说起来刘欢,咱们脑子里跳出来的多半是“实力唱将”“乐坛常青树”这类标签,但你要真以为他只会唱“大河向东流”,那就太小瞧这位“音乐活字典”了。最近翻旧访谈,才发现他聊起西方音乐史来,比大学教授还头头是道——从巴赫的赋格到贝多芬的交响诗,从普契尼的歌剧到爵士乐即兴,张口就来,连细节都能掰扯得清清楚楚。这不禁让人琢磨:唱了这么多年流行歌,刘欢老师心里到底装着多少西方音乐的“老底儿”?

从央音学霸到“西方音乐迷”:那些年他啃下的“大部头”

很多人不知道,刘欢可是科班出身的“学霸级音乐人”。1981年考入国际关系学院,没多久就凭着对音乐的热爱“跳槽”到中央音乐学院,师从钢琴系教授李晋玮,主攻歌剧和声乐。这可不是随便学学——歌剧二重唱、艺术歌曲、古典和声、西方音乐史……这些在很多人眼里枯燥得像“天书”的课,他硬是啃得津津有味。

有次他在综艺里聊起学生时代:“系里的图书馆,我待的时间比宿舍还长。从巴洛克时期到浪漫主义,每个流派、每个代表人物,我都得把代表作听上百遍,还要分析他们的和声逻辑。” 别人听图兰朵觉得“热闹”,他能琢磨出普契尼怎么把中国五声音阶揉进意大利美声;命运交响曲大家听“扼住命运咽喉”,他注意到贝多芬在第一乐章用“短短短长”的动机埋了多少伏笔。这种较真劲儿,估计连音乐史老师都得竖大拇指——毕竟不是每个唱流行歌手的,会专门去研究中世纪“格里高利圣咏”对后世复调音乐的影响。

他歌里的“西方密码”:不是“洋气”,是“音乐基因”

你仔细品品刘欢的歌,会发现“西方音乐史”早不是课本里的概念,而是融进血脉的创作本能。就拿最经典的弯弯的月亮来说,前奏那段钢琴伴奏,有人说是“中国风的抒情”,但懂音乐的人一听就知道:那旋律线条和和声进行,带着典型的浪漫主义“如歌般的行板”气质,像极了舒伯特的艺术歌曲里那种“淡淡的忧伤里藏着细腻的情感”。还有好汉歌,大伙觉得“豪迈得很”,但你把管弦乐编扒开看看——主歌的号角动机,简直就是瓦格纳“主导动机”的通俗版,铜管群的推进感,自带贝多芬第五交响曲的“英雄气质”。

他后来给影视剧配乐,更是把西方音乐用得“润物细无声”。北京人在纽约里的千万次的问,有人觉得是“流行摇滚”,但那段弦乐铺底,完全是巴洛克时期“通低音”织体的现代变体;就连甄嬛传里的凤凰于飞,表面看是“宫怨小调”,旋律里却藏着德彪西月光的“印象派光影”——这种“传统+西方+流行”的混搭,哪是随便玩玩?分明是对西方音乐史吃透了之后,随手拈来的“解构与重构”。

他不“炫技”,只是想让更多人听见“音乐本身的好”

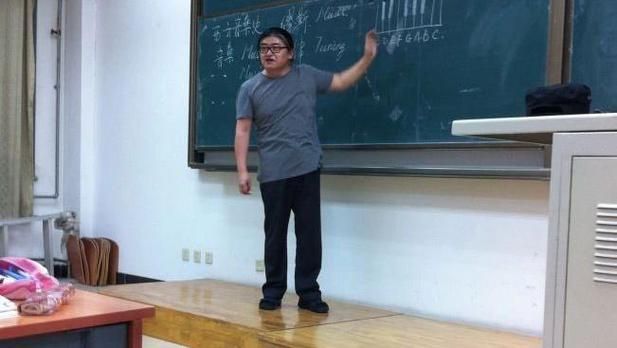

比起在节目里飙高音炫技,刘欢更干的一件事是“当西方音乐的‘传声筒’”。几年前他在中国好声音当导师,选了一首往事随风,别人以为是情歌翻唱,他却花十分钟讲:“这首歌的编曲用了‘爵士和弦’,七和弦、九和弦叠起来,听起来才又缠绵又留白,就像咱们中国画里的‘留白’,有说不尽的味道。” 最后他让学生在演唱时,注意“和声的对话感”——主歌像一个人在低声倾诉,副歌像两个人在互相回应,这种“复调思维”,不就是巴赫马太受难曲里“众生与上帝对话”的现代版?

还有一次直播,他聊起听歌剧的经历:“年轻时候听卡门,只觉得比才的曲子‘够劲儿’,后来才明白,他所有的‘劲儿’,都来自西班牙‘弗拉门戈’的节奏基因。所以唱卡门不能光‘吼’,得带着吉他的切分感,像踩着响板跳舞。” 说完随手哼了几句“哈巴涅拉”,节奏精准得像个专业舞者——这种“把理论讲成故事”的本事,估计只有真正把西方音乐史“嚼碎了吞下去”的人才能做到。

写在最后:真正的“大师”,都是“站在巨人肩膀上的人”

现在回头看,刘欢为什么能“歌坛长青”?或许答案就藏在他对西方音乐史的这份“较真”里。别人玩音乐,是“凭感觉”;他是“讲逻辑”,从巴赫的严谨到肖邦的浪漫,从古典的工整到现代的自由,每个音、每个和弦,都有“来处”,也有“去处”。这种“站在巨人肩膀上”的音乐视野,让他的歌既有“流行的好听”,又有“经典的厚度”。

所以啊,别再说刘欢老师是“老派音乐人”了——他对西方音乐史的钻研,比很多年轻的“音乐制作人”还深、还透。而他真正了不起的地方,从来不是“知道多少”,而是“把这些‘大部头’变成了能让普通人听懂、听进心里的旋律”。这大概就是音乐最好的样子:不是束之阁楼的“学问”,而是能跨越时间、打动人心的“共鸣”。下次再听他的歌,不妨多留意那些藏在旋律里的“西方密码”——毕竟,那可是一位中国音乐人,用几十年时光,给西方音乐史写的“东方注脚”啊。