提起刘欢,你脑子里会跳出哪句歌词?是“大河向东流啊,天上的星星参北斗”的豪迈,还是“弯弯的月亮,小小的桥梁”的温软?或是“千万间,广厦庇天下寒士”的赤诚?在流量轮转比天气还快的娱乐圈,有些歌像被时光包浆的老玉,越擦越亮——刘欢的歌,大概就是这类存在。

从业这些年,常有年轻朋友问我:“刘欢的歌都‘老’了,为啥我爸那辈人听得流泪,我们听来也觉得有劲儿?”我说:“这些哪是‘老歌’?这是华语乐坛的‘压舱石’,是几代人的‘情感密码’。不信你今天就来盘一盘,刘欢那些年唱过的歌,哪首没在你生命里留过脚印?”

弯弯的月亮:80年代的“城市乡愁”,旋律一起就看见老弄堂

要是给刘欢的经典排个“国民度Top3”,弯弯的月亮绝对稳坐前三。这首歌1990年一出来,火到什么程度?大街小巷的音像店循环播放,连胡同口卖冰糖葫芦的大爷都会哼两句“今天的记忆,又是这样”。

你可能不知道,这首歌的作曲家李海鹰,当时就是想写一首“南方小调的思念”。刘欢一开口,那种低沉又绵密的嗓音,像把月光和乡愁揉碎了,顺着旋律流进心里。“弯弯的月亮,小小的桥梁”,唱的不是月亮,是游子对家的眺望;亦歌亦诉的调子,让当时城市化浪潮里迷茫的年轻人,忽然找到了安放乡愁的角落。

如今再听,依然觉得后劲十足。就像前几天刷到网友评论:“加班到深夜,随机播放到这首歌,瞬间想起小时候奶奶在阳台晾衣服,月光洒在她身上,整个人都在发光。”好歌从不过时,它只是在等一个合适的瞬间,和你心里的某段记忆撞个满怀。

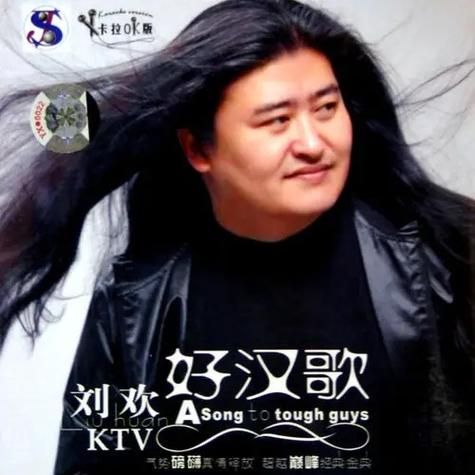

好汉歌:电视剧封神,刘欢用嗓子“砸”出的江湖

1998年,水浒传剧组找上门时,刘欢正在准备一场音乐会。他一开始不想接:“我这唱法跟水浒的好汉,能搭吗?”制片人却认准了他:“你要的就是不一样的好汉,是‘给力的’好汉!”

结果呢?好汉歌前奏一响,直接炸裂。刘欢没用花哨的技巧,就凭着一副“能喝酒、能扛事”的嗓子,把“大河向东流”的豪迈唱得荡气回肠。录音时他状态狂,唱到“路见不平一声吼,该出手时就出手”拍桌而起,茶杯都震得跳了起来。这首歌当年有多火?收视率最高的年份,每天全国有1亿人守着电视机等着片尾曲,连小学生都会在课桌上敲着桌子唱“嘿,嘿嘿,出门就向东”。

后来有人说“这是刻进DNA的旋律”,真没说错。前阵子去看赛龙舟,岸上突然有人吼起“大河向东流”,全场跟着唱,声浪差点把船掀翻。你会发现,刘欢的歌从不挑年龄,它像江湖上的“大哥”,只要他一开口,不管你是几岁,都想跟着他喊一声“兄弟,干了这碗酒!”

千万间:不是励志鸡汤,是对普通人最硬核的共情

刘欢的歌,从不只停留在“好听”。他总说:“音乐得有筋骨,得让人听了心里发热又踏实。”从头再来是这样,千万间更是如此。

2008年汶川地震后,他创作了千万间,歌词里没有煽情,只有最朴素的愿望:“让天下寒士俱欢颜,广厦千万间,风雨不动安如山。”那会儿有人说:“都这时候了,还唱房子?”可你听副歌,旋律像夯土一样扎实,一句句砸在心上:“我们同风雨,我们共追求,我们珍存同一样的爱。”这不是喊口号,是一个音乐人对普通人“有个家,能安心”的庄严承诺。

后来他去灾区采风,遇到一个失去老伴的大爷,拉着他的手说:“刘老师,我不怕,只要你的歌在,就知道有人惦记着我们。”那一刻他才懂,真正的“经典”,是用真心换真心,是用温度暖温度。

为什么刘欢的歌能“不老”?因为他唱的是“人”,不是“明星”

有人说:“现在歌手嗓子越来越好,为啥再也唱不出刘欢那种味?”其实答案很简单。刘欢的歌里,没有“人设”,没有“技巧炫技”,只有“人”。他唱篱笆墙的影子,会让你想起小时候在乡下外婆家的夜晚;唱爱之欢,能把爱情的酸甜苦辣唱成生活本身的模样;甚至唱国际歌,那股子“从来就没有什么救世主”的倔强,让每个努力生活的人都觉得“他懂我”。

他做音乐有个“怪习惯”:不追潮流,只问“真心”。当年做北京人在纽约,为了找到角色的挣扎感,他把剧本翻烂了,在录音室里对着墙吼了三天三夜,才唱出千万次地问里那种“爱是痛,痛是爱”的撕裂感。他说:“歌手要把心掏出来,观众才愿意把耳朵给你。”

写在最后:刘欢的“老歌大全”,其实是时光给我们的情书

所以回到开头的问题:刘欢的“老歌”,凭什么能跨越时代?因为它不是冰冷的“歌曲列表”,是一代人的青春碎片,是几代人的情感共鸣,是华语乐坛最珍贵的“活化石”。

今天你打开音乐软件,搜“刘欢老歌大全”,会发现从1987年少年壮志不言愁到现在的歌,像一部活着的中国当代音乐史。与其说这是“听歌”,不如说是在和时间对话——听弯弯的月亮,听懂乡愁;听好汉歌,听懂热血;听千万间,听懂善良。

下次当你觉得生活累了,不妨随便点一首刘欢的歌。你会发现,那些旋律里藏着的,从来不是“过时的回忆”,而是穿越岁月的勇气和温暖——毕竟,能让人单曲循环几十年的,从来不是歌,是歌里的“人味儿”。