提起刘欢,大多数人 first想到的是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是我是歌手里坐镇导师的沉稳。但如果你认真听过他聊音乐,尤其是西方音乐史,会发现这位“宝藏大叔”手里的干货,远比节目里展现的要多得多——他不是照本宣科念年表,而是能从巴赫的赋格聊到周杰伦的中国风,用带着烟火气的比喻,把几百年的西方音乐史讲得像老北京胡同的故事一样亲切。

可你有没有想过:为什么我们学西方音乐史总觉得枯燥?记不住作曲家、听不懂音乐术语、分不清巴洛克和古典主义的区别?或许问题出在“资源”上——我们总想着啃厚厚的教科书,却忽略了真正能让人“秒懂”的资源,往往藏在一个人的“音乐品味”里。而刘欢老师,恰恰就是那个把西方音乐史“嚼碎了喂给你”的人。

他不是“教历史”,是“带你听懂人的故事”

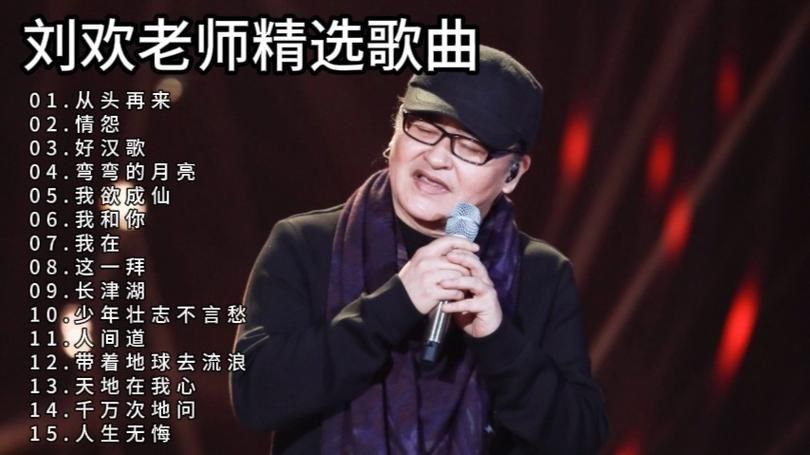

刘欢讲西方音乐史,最厉害的地方从来不是罗列“巴赫1750年去世,莫扎特1791年去世”这种冷数据。他总说:“音乐是人的情绪,每个作曲家写曲时,心里都揣着一件事。”

比如讲贝多芬,他不会只说“他是乐圣”,会让你听月光奏鸣曲第一乐章:“你知道贝芬写这首曲子时才30岁,刚发现自己耳朵越来越聋吗?前几个小节像不像一个人在黑夜里,慢慢摸索着伸手想抓住什么?那不是‘忧郁’,是‘不服’。” 讲肖邦,他会提到革命练习曲:“这首曲子左手全是琶音,像不像暴风雨里的海浪?但右手旋律又那么稳,因为肖邦心里装着祖国——你听,每个音符都在喊‘我要回去’。”

这些内容,其实藏在他参与过的经典咏流传声生不息等节目里。比如在经典咏流传解读黄河大合唱时,他会穿插西方“康塔塔”的形式,告诉你“冼星海是把西方的合唱结构,装进了中国的黄河里”;在聊时间的歌时,他会从文艺复兴的“复调音乐”讲到现代电影配乐的“和声变化”,告诉你“音乐从不是孤立的,它活在人的呼吸里”。

这些片段,就是最生动的西方音乐史“活教材”——没有术语轰炸,只有“人”的故事。

他的“资源库”:比教科书更鲜活的“音乐地图”

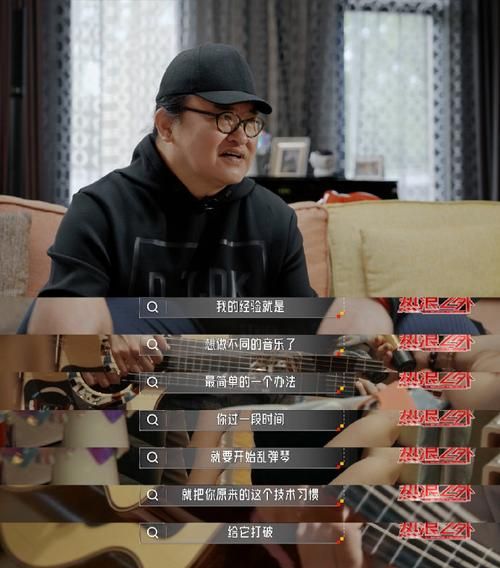

除了节目,刘欢推荐的“听歌清单”、访谈里的只言片语,更是普通人入门西方音乐史的“万能钥匙”。他曾不止次在采访中提到:“想懂西方音乐,别先啃理论,先学会‘听情绪’。”

比如他建议从“电影配乐”入门:“电影音乐是把几百年的音乐精华浓缩了2分钟,你看海上钢琴师里的斗琴,用的是李斯特的‘练习曲’,但改编成了爵士——这不就是西方古典和现代的碰撞吗?” 他推荐从海上钢琴师原声带听起,再到肖申克的救赎里的费加罗的婚礼,最后到星球大战的主题曲“约翰·威廉姆斯用古典的和声写出了宇宙的宏大,你一听就知道,这音乐里有‘传承’。”

他还会在社交媒体分享“冷门但绝美”的片段,比如“多听德彪西的月光,别想什么‘印象派’,就想象你在上海的弄堂里,月光从青瓦上淌下来,带着水汽”——这种“接地气”的解读,比任何教科书都让人记住“印象派”是什么味儿。

对真正想系统学的人,他提过“三步走”:先听“歌剧选段”(比如卡门图兰朵),感受音乐怎么讲故事;再听“钢琴独奏”(巴赫、肖邦、贝多芬),听懂“旋律里的对话”;最后听“交响乐”(莫扎特、柴可夫斯基),听懂“乐器的合唱”。这个顺序,比教科书按“时期划分”友好一百倍。

为什么我们需要这样的“刘欢式资源”?

可能有人会说:“西方音乐史离我们普通人太远了,我听个流行歌就够了。” 但刘欢说过:“懂点音乐史,不是让你‘装懂’,是让你更会‘听感动’。”

你听周杰伦的青花瓷,那句“天青色等烟雨”为什么美?因为他用了中国五声调式,但和弦进行里藏着西方的“功能和声”——这其实就是西方音乐和中国音乐的融合,而刘欢讲西方音乐史,就是在告诉你这种“融合”从哪来,又该怎么“品”。

更重要的是,他的资源里没有“门槛”。不需要你懂乐理,不需要你会乐器,只需要你打开耳朵,跟着他的描述去想象:“巴赫的赋格像数学题?不,是几个声线在搭积木,越搭越高,最后搭出一座教堂;莫扎特的交响曲像不像宫崎骏的动画?每个音符都在蹦跳,带着孩子气的天真,又藏着对生活的温柔。”

最后想说:最好的资源,是让你“爱上听音乐”

其实刘欢老师的西方音乐史资源,从来不是“秘密清单”,而是一种“听音乐的方式”。他不用“学者腔”,而是用“音乐爱好者”的真诚告诉你:几百年的西方音乐史,不是博物馆里的老古董,是活在今天的流行歌里、电影里、甚至你哼的旋律里。

所以别再问“西方音乐史怎么学了”,先找个刘欢聊音乐的片段听听,跟着他的话去听一首你熟悉的歌——说不定你会发现,原来那些“高高在上”的古典音乐,早就悄悄藏在了你的生活里。毕竟,懂音乐的人,眼里永远有光。