提起刘欢,人们总会想到他那穿透灵魂的嗓音,好汉歌里的豪迈、千万次问里的深情,或是国际歌里的壮阔。舞台上他光芒万丈,可光环之下,能让这位“歌坛常青树”三十多年始终稳如磐石的秘密,或许很多人从未真正读懂——不是聚光灯下的辉煌,而是他身后那个名叫卢璐的女人。很多人只知道她是“刘欢的妻子”,却少有人知道:这位从未以“星嫂”自居的女性,本身就是一本厚重的书,字里行间写满了独立、智慧与长情的模样。

她不是“附属品”,是刘欢口中“最懂音乐的人”

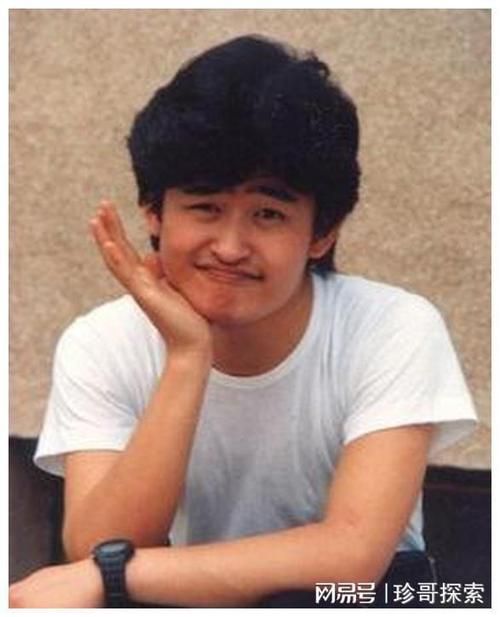

卢璐和刘欢的相遇,更像是一场“灵魂的偶然”。1980年代末,还在中央音乐学院任教的刘欢,偶然听到了中央广播电台一档节目里的女声播音——那声音清透又带着书卷气,瞬间击中了他。通过朋友牵线,两人见了面:刘欢是被卢璐的谈吐吸引,而卢璐呢?她没被当时已小有名气的刘欢打动,反而好奇这个总聊着“音乐的本质”的大男孩,为何会对巴赫、肖邦如此痴迷。

“那时候他跟我聊音乐,眼睛里全是光,像个孩子。”后来卢璐在接受采访时回忆,正是这份对纯粹的热爱,让两颗心慢慢靠近。婚后的日子,卢璐从未想成为“刘欢的附庸”。她有自己的热爱:先是当主持人,后来转型做文学编辑,还写过散文随笔,笔名“路路”,文字里满是细腻的生活观察。有人说“嫁入豪门就该享福”,可卢璐偏不——她每天清晨雷打不动读一小时书,周末泡在图书馆,甚至能和刘欢探讨贝多芬交响曲里“命运敲门声”的隐喻。

刘欢不止一次在采访里说:“卢璐是我最专业的听众,我写的歌,哪个段落节奏不对,哪个和弦太煽情,她一听就能指出来。”当年他创作好汉歌,反复修改了三个月,总觉得少了点什么,是卢璐提醒他“把戏曲的韵律感再揉进去一点”,才有了后来那句“大河向东流,天上的星星参北斗”的荡气回肠。她从不过界干涉他的事业,却能在关键时刻给出最精准的“音乐建议”——这份懂,不是“星嫂”的盲目崇拜,而是同行者般的共鸣。

“他生病时,我才明白‘妻子’比‘歌者’更重要”

1995年,刘欢被诊断出患有“血管瘤”,右腿肌肉萎缩,医生说“可能再也站不起来”。那时的他,正值事业巅峰,突然的打击让他一度陷入绝望。而卢璐,成了他唯一的依靠。

她放下手头所有工作,每天为刘欢做康复训练,凌晨五点起床帮他按摩萎缩的肌肉,晚上守着他写歌、读谱,轻声哼着歌哄他入睡。有次刘欢疼得直冒冷汗,却倔强地说“我不治了”,卢璐只是握着他的手说:“你想想你唱过的重头再来,你自己写的歌都在劝你,你怎么能倒下?”那段时间,她瘦了十几斤,却从没在他面前掉过一滴泪。

最让人动容的是,为了让刘欢保持状态,她把录音设备搬到了病房,两人一起改编老歌,用轮椅推着他去录音棚。后来刘欢康复,在一次采访中红着眼眶说:“不是医生治好了我,是卢璐。她让我知道,歌者可以跌倒,但丈夫不能倒,母亲不能倒。”

这十年,刘欢几乎隐退舞台,而卢璐成了他的“守护神”。她陪他去德国治疗,学了一手好厨艺,专门研究适合病人吃的营养餐;她带着他散步、晒太阳,一点点帮他重建信心。2019年刘欢在歌手舞台上重现高光,有记者问他“这十年是不是憋屈”,他笑着摇头:“不,是沉淀。是卢璐让我明白,人生不是只有舞台,还有烟火气,还有家。”

她的“不争”,是最高级的“人生智慧”

娱乐圈里,多少“星嫂”想借丈夫的光芒为自己镀金,卢璐却反其道而行。她从不参加真人秀,不接受关于“如何做贤内助”的采访,甚至连社交媒体都很少更新。有次她和刘欢一起走红毯,记者让她站C位,她笑着摆摆手:“我是陪他来的,主角是他。”

可这份“不争”,不是怯懦,而是清醒。她有自己的事业:编辑过十余本畅销书,其中音乐里的中国还获得了文学奖项;她写的散文日子慢下来,才温柔,细腻地记录了普通人的喜怒哀乐,没有明星的光环,却让无数读者共鸣。有人说“她太低调了”,可刘欢说:“这就是卢璐,她不需要借我的光,她本身就是光。”

如今的她,依然会在清晨读诗,午后喝茶,傍晚和刘欢在院子里散步。有人问她“嫁给刘欢后悔吗”,她总会笑着说:“我嫁的是刘欢,不是‘歌神’。他会在菜市场和我讨价还价,会因为我熬夜写文章而唠叨,会像孩子一样吃到好吃的就开心——这才是我想要的婚姻。”

结语:好的爱情,是互相成就,更是各自精彩

刘欢和卢璐的故事,没有轰轰烈烈的狗血剧情,却有细水长流的温度。他让她看到音乐之外的广阔世界,她让他懂得舞台之下的真实人间。三十多年,他们从青涩到成熟,从“歌者与听众”变成“灵魂伴侣”,从未有过绯闻,却用行动证明:好的婚姻,不是依附,而是并肩;不是牺牲,而是成全。

或许我们终于明白:刘欢之所以能成为刘欢,不仅因为他的歌声,更因为身边站着这样一个卢璐——她不是“刘欢的老婆”,她是卢璐,一个独立、通透、长情的女性,是她,让那句“千万次地问”里,多了一份“此心安处是吾乡”的笃定。