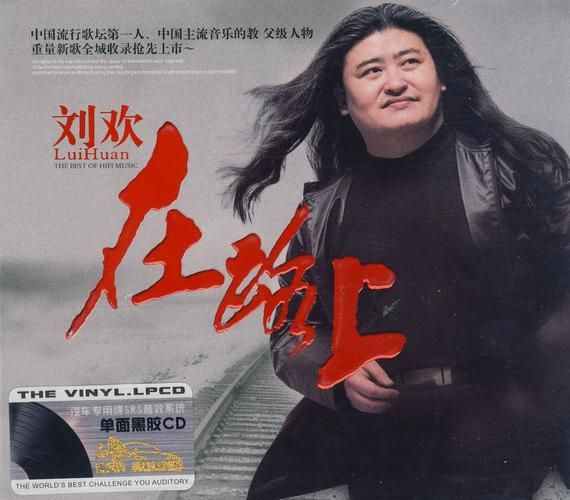

总有人说“刘欢老师”三个字自带“殿堂感”——是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里思念的绵长,是从头再来里给困境中人的力量。可鲜少有人知道,这个站在华语音乐顶端的男人,私底下却对“泥土味儿”的歌爱得深沉。直到去年冬天,他在某个偏远乡村的公益晚会上,抱着一把旧吉他,轻轻哼出“甘蔗甜,甘蔗甜,甘蔗甜到心里边”时,人们才发现:原来最温柔的刘欢,藏在他对普通生活的热眼里。

甘蔗歌不是“意外”,是他骨子里的“反套路”

“甘蔗歌”的诞生,没有华丽的编曲,没有刻意的煽情,甚至没有正式的录音室版本。那晚的舞台就搭在村口的晒谷场上,身后是黑压压的甘蔗林,面前是扛着锄头的乡亲们。刘欢穿着洗得发白的棉布衬衫,吉他弦被手指磨出老茧,开口前先笑出了眼角的纹:“你们种甘蔗一年到头辛苦,我唱首歌,给你们的‘甜’加个调调。”

歌词简单得像村里的童谣:“甘蔗扎根深,不怕风吹雨打/一节一节长,藏着汗水辣/剥开青绿皮,露出白花花/这是土地给咱,最好的报答。”可偏偏这么朴素的句子,被他唱得像在念家书——不高亢,不炫技,只是把每个字都揉进了对土地的敬畏里。唱到“甜到心里边”时,台下白发的大娘红了眼眶,说“欢子唱的,就是俺们心里的话”。

后来有人问他:“您那么大的歌唱家,怎么愿意唱这么‘土’的歌?”他摆摆手,指着手机里乡亲们发来的甘蔗林视频说:“音乐哪有什么高低贵贱?能让人心里发暖的,就是好歌。你们看这片甘蔗,从种下到收割,要等九个月,农民伯伯盼的,不就是这一口甜吗?我帮他们把这份甜唱出来,比拿什么奖都实在。”

这话听着实在,却藏着他对音乐几十年的通透。上世纪90年代,他唱千万次的问时,唱的是一代人对理想的不肯妥协;唱凤凰于飞时,唱的是古典诗词里的爱恨嗔痴;可走到今天,他更愿意做“土地的歌者”——不是居高临下地“赠予”,而是蹲下来,和普通人一起感受生活的“甜”与“辣”。这种“降维”的温柔,比任何技巧都动人。

从好汉歌到甘蔗歌:他从未变过“初心”

有人可能会说:“刘欢老师现在是不是‘退步’了?以前唱的都是大歌,现在尽唱这些‘小调’。”可只要了解他的履历,就知道这哪是退步,分明是“回归”。

早年间,他常在胡同口听老人唱小调,在民歌比赛里为“土味”辩护;后来留学 abroad,把西方古典音乐和中国民乐融合,搞北京故事音乐会时,坚持要在交响乐里加入唢呐;哪怕在最红的时候,他也没接过“捞快钱”的商演,反而跑去给偏远地区的孩子们办音乐教室,教他们用方言唱歌。

他说过:“音乐的本质是‘沟通’,不是‘展示’。你用多复杂的技巧,不如让人记住一句真心话。”好汉歌的“大河向东流”是真心话,唱的是普通人的豪迈;甘蔗歌的“甜到心里边”也是真心话,唱的是劳动者的踏实。只不过前者是“放声唱”,后者是“轻声和”——骨子里的真诚,从没变过。

去年秋天,有记者拍到他在甘蔗地里帮老乡砍甘蔗,粗糙的手掌被甘蔗叶割出小口,却乐呵呵地说:“这比在录音棚里练声有意思多了。你们知道吗?甘蔗断开时那声‘咔嚓’,比任何节拍器都准。”那一刻,哪还有什么“殿堂级歌星”,就是个喜欢“甜”的邻家大叔。

真正的艺术家,都懂“向下扎根”的道理

现在回头看“甘蔗歌”为什么能火,其实很简单。在这个“流量为王”的时代,太多人追求“短平快”的热度,恨不得一首歌换千万点赞。可刘欢偏不——他宁愿花三个月走遍甘蔗产区,听老农讲甘蔗生长的故事;宁愿在晒谷场上唱到沙哑,只为让乡亲们听清每一个字。

这不是“作秀”,而是“积累”。就像他常对学生说的:“你要想让唱歌动人,得先让心里装着生活。装了多少,才能流露多少。”他唱亚洲雄风时,心里装着的是中国崛起的自信;唱天地在我心时,心里装着的是对宇宙的敬畏;而现在,他装着的是土地的温度,是劳动者的汗水,是“甜到心里边”的踏实。

所以啊,别再说刘欢老师“接地气”了——他不是“接地气”,他本来就是从“地气”里长出来的人。他的高音能冲破云霄,却愿意俯身亲吻泥土;他的名字刻在音乐史的碑上,却把心留给了普通人的生活。

下次再听到“甘蔗甜,甘蔗甜”,别只把它当一首歌。那是刘欢用大半辈子音乐生涯,告诉我们一个最朴素的道理:真正的艺术,从不拒绝平凡;最动人的力量,往往藏在那些“甜到心里边”的烟火气里。毕竟,能让人记住一辈子的,从不是技巧多华丽,而是那份“你懂我”的温柔啊。