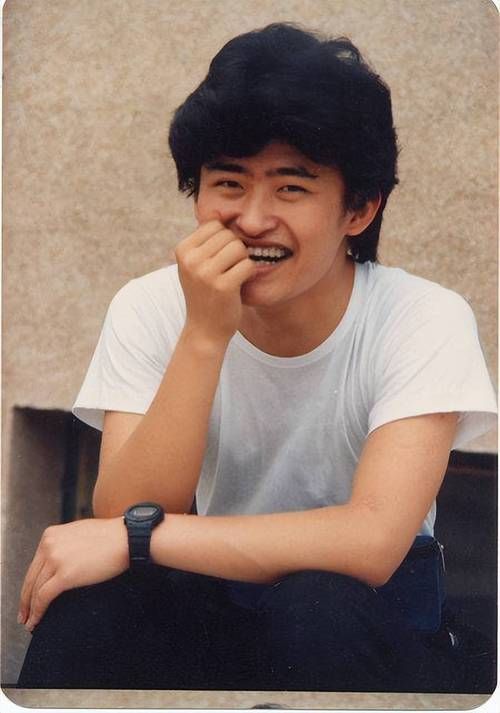

提到刘欢,大多数人脑子里 first jump 出来的,要么是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,要么是从头再来里“心若在梦就在”的深沉。但你要是翻翻他80年代的履历,会发现一个“反差萌”的秘密——这位唱中国风最醇厚的歌手,年轻时居然在法国里昂音乐学院“泡”过,法语溜到能跟法国音乐家就肖邦的乐句“battle”。

你听弯弯的月亮时,有没有觉得那句“变幻无常的”尾音,带点法语里小舌音的慵懒?他唱千万次的问,气口的处理总透着法语歌曲特有的“呼吸感”。这不是巧合,刘欢的法语,从来不是“娱乐圈速成班”的装饰品,而是真正在他血液里滚过的艺术养分。

01 他学法语,不是为了“人设”,是为了“扒谱子”

1980年代末,国内音乐教育还在补短板,刘欢已经揣着奖学金扎进了里昂音乐学院。那时候的他,心里憋着一股劲儿:想弄明白西方古典音乐的“筋骨”——为什么巴赫的对位法能让旋律“立”起来?为什么歌剧的咏叹调能让人起一身鸡皮疙瘩?

可班里全是法国本地学生,老师讲课全法语,乐谱上的术语也是天书。“一开始听课靠猜,”刘欢后来在访谈里笑,“老师讲‘crescendo’(渐强),我以为是某种咖啡,同桌同学戳我胳膊:‘是让声音慢慢变大啊!’”

硬啃了半年法语,他不仅能听懂课,开始琢磨“法语咬字和情感表达的关系”——比如法语里“r”的颤音,怎么用在唱歌里让声音更有“颗粒感”;比如法语歌词的连读,怎么让旋律像说话一样自然。有次他用法语唱玫瑰人生,法国同学听完愣了:“刘,你这是在巴黎酒吧做过驻唱吗?”

你敢信?他后来教学生,总爱举例子:“唱中文歌,‘字正腔圆’是基本功;但唱外语歌,得先让‘舌头长在对方的口腔里’。我在法国练法语,其实是在练‘怎么用不同的口腔肌肉,传递不同的情绪’。”

02 他的法语,是“音乐密码本”,不是“炫技道具”

1990年,刘欢给法国电影兹特鲁埃斯特一家配主题曲,导演一开始还担心:“中国人唱法语歌,会不会像‘川剧唱摇滚’?”结果他开口第一句,导演眼睛就亮了——那发音不是“播音腔”,而是带着巴黎街头感的“生活气”,像在跟你讲一个暖心的故事。

后来他唱巴黎圣母院里的美人,副歌那句“Le temps des cathédrales”(大教堂的时代),法语里“cathédrales”的重音落在第三个音节,他用胸腔音托起那个音,像教堂的钟声慢慢荡开。有乐评人说:“刘欢的法语,没有‘翻译腔’,他让每个词都‘长’在了旋律里。”

更绝的是,他用法语解构过中文歌。有次在音乐分享会上,他用法语念“江南”的发音“Jiangnan”,解释说:“‘Jia’的‘a’在法语里要打开,像看到一片开阔的江面;‘nan’的‘n’要轻轻收,像江波慢慢荡过来。这样唱‘江南’,才会有画面感。”

所以你看,刘欢用法语,从不是“为了高级而高级”。它是他打开音乐世界的钥匙——懂法语,才能跟德奥的古典乐谱“对话”,才能让法语香颂的细腻走进中文歌的韵脚,才能把“中国故事”唱给世界听,还让人听得懂、听得进心里。

03 为什么“刘欢的法语”能让人记住?因为他从不“端着”

娱乐圈里“懂外语”的明星不少,但刘欢的法语,总让人觉得“舒服”。因为他不藏着掖着,不把法语当“人设勋章”,而是当成“日常交流的工具”。

有回在法国演出,后台遇到个中国留学生,紧张得说不出话,刘欢主动用法语搭话:“你也是来看演出的吗?我唱一首弯弯的月亮给你听,你帮我听听发音正不?”唱完还笑:“你看,法语里‘croissant’(羊角包)的‘r’和‘月亮’的‘lue’,发音是不是很像?生活里练,才不枯燥。”

微博上曾经有个话题“刘欢用法语夸你好美”,评论区翻出他早年法国采访的视频:被问到“为什么唱歌时总闭眼”,他用法语笑着说:“因为我闭上眼,才能看到你们心里的光啊。” ——没有华丽的辞藻,却比“教科书式法语”更动人。

说到底,刘欢的法语,从来不是“附加题”,而是他“用音乐对话世界”的另一种语言。它没有配音腔的刻意,没有综艺梗的浮夸,就是一个人沉下心去学、去用、去琢磨后的自然流露。

下次再听刘欢的歌,不妨留意一下——当他的声音轻轻扬起来,那里面可能藏着里昂的晨雾、塞纳的晚风,藏着一个艺术家对世界最真诚的好奇与热爱。

你看,这大概就是“真正的艺术修养”吧:不张扬,却自有万钧之力。