你有没有过这样的时刻?在某个深夜的电台里,在KTV抢麦的间隙,甚至是在搬家整理旧物的纸箱里,突然被一段旋律撞得心口发烫——那不是当下最火的流行,也不是能跟着哼唱的口水歌,就是那么一句、两句话,像老朋友拍你肩膀似的,让你瞬间想起某个远去的夏天,或者某个没能说出口的名字。

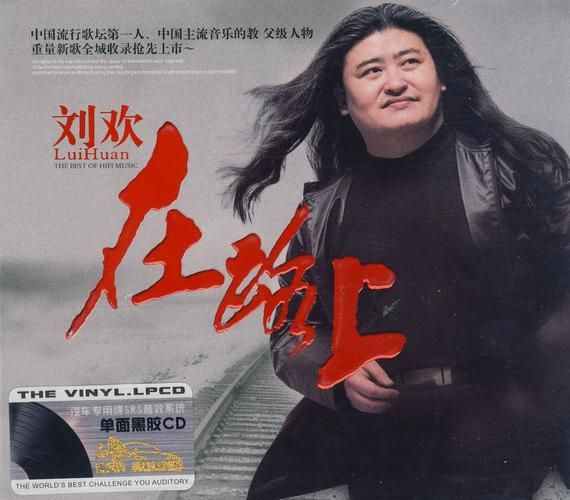

对很多人来说,刘欢翻唱的飞翔的野鹅就是这样的存在。这版收录在他1997年专辑记住里的歌,距今已经快三十年,可每次重听,依然会觉得:原来歌声真的能穿越时间,把讲了几十年的故事,说得像刚发生一样鲜活。

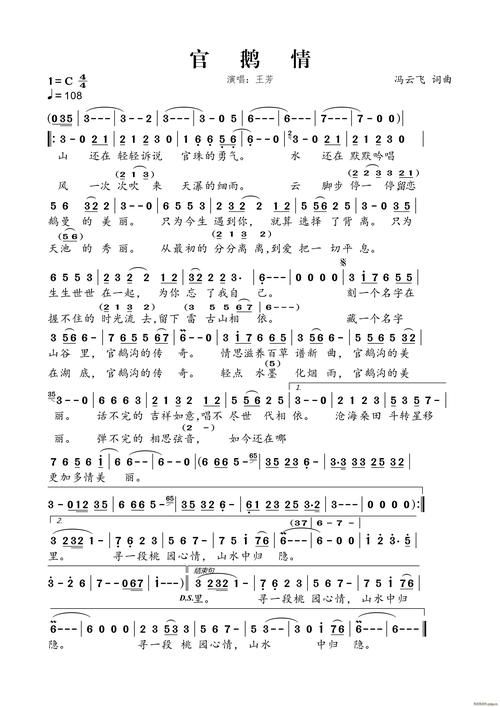

先聊聊这首歌的“老家”——飞翔的野鹅本是一首俄罗斯民歌,最早的记录可以追溯到19世纪。原曲里,野鹅是自由的象征,它们排着队,从寒冷的西伯利亚飞向温暖的南方,歌声里带着流浪的苍凉,又藏着对远方的向往。俄罗斯人唱它,是在唱自己的土地、自己的乡愁,那调子像伏尔加河的水,又急又沉,带着点泥土和雪混合的苦味。

可刘欢偏把它“搬”到了中国的土壤里。1997年,刚结束世界大学生运动会主题曲演唱的他,选了这么首冷门的外国民歌放进专辑。当时很多人不解:“刘欢的歌,不都是好汉歌弯弯的月亮这种有‘中国味’的吗?怎么突然唱起俄罗斯的野鹅了?”

现在才明白:真正的好嗓子,从不怕“水土不服”。

听刘欢版的飞翔的野鹅,第一反应往往是:这调子,好像和原版不太一样?开头没有原版那种急促的手风琴,而是用钢琴铺了层底,清冷的琴键像月光洒在结冰的湖面,刘欢的声音就在这层月光里“飘”出来——不是唱,是“说”,像俄罗斯老汉坐在篝火边,跟你讲他年轻时追着野鹅跑的故事。

他的嗓子太“有故事”了。高音处不飙不喊,像野鹅振翅时划破长空的弧线,带着点向上挣脱的劲儿,可尾音又轻轻收住,像怕惊扰了什么。尤其是那句“野鹅啊野鹅,你要飞向何方”,他没刻意加重“何方”两个字,反而让语气散开,像在自言自语,可你偏偏能从那散开的语气里,听出藏着的千山万水——是小时候跟着爷爷牧牛时,望见天边飞鸟的好奇;是年轻时背井离乡时,火车站台上看着大雁北南的怅惘;是现在坐在车里,看着窗外掠过的电线杆,突然想起某个人的恍惚。

俄罗斯民歌的“根”还在,但刘欢给它接上了中国的“脉”。原版的野鹅是“别人的野鹅”,在他的歌声里,却成了“我们每个人的野鹅”——那个“何方”,可能是年少时梦里的大学,可能是中年时想逃离的职场,可能就是此刻心里,一个说不清道不明的远方。

说来也巧,飞翔的野鹅走红的时候,正是华语乐坛“好歌扎堆”的年代。但和其他被做成手机铃声、商场BGM的歌不同,它从没“火出圈”,却一直“活在圈里”。

我认识个80后的电台DJ,他说最早放这首歌,是因为“磁带A面快播完了,随便翻到这一首,结果下班铃响了,整个直播间没人换台,就跟着听完了”。现在他依然会在深夜档放这首歌,配一句留言:“如果你不知道该往哪儿走,就听听野鹅的声音,它们从不问路,只是知道要飞。”

还有95后的同事,有天加班到凌晨,突然在群里发语音:“刘欢那版飞翔的野鹅,你们听过吗?我现在突然懂了为什么他说‘野鹅从不回头’。”后面跟了一排“泪目”的表情。原来真正的经典,从不需要“破圈”,它会自己找那些需要它的人。

前几天翻评论,看到一条:“第一次听是爸爸的车里,他边听边说,人这辈子就该像野鹅,得飞。现在爸爸走了,我每次开车回老家,都循环这首歌,好像他坐在副驾,指着天上的云说,看,那就是野鹅的路。”

突然就懂了,为什么刘欢少翻唱,却总翻唱“对”的歌。他选歌从不在意是不是热门,只在乎能不能“接住”歌里的情感,再用他那个“中国嗓子”,把情感说给对的人听。飞翔的野鹅里没有技巧的炫技,只有岁月的沉淀;没有华丽的辞藻,只有最朴素的真心——就像那句歌词:“飞过森林,飞过山岗,不管路有多远,风有多凉。”

所以啊,你问我为什么一首翻唱的异国民歌能让人记这么多年?大概因为它唱的不是野鹅,是人心里那根永远想“飞”的弦;不是刘欢的声音,是每个普通人藏在生活褶皱里的,对远方的、对过去的、对未来的,所有不敢说又忘不掉的念想。

下次你如果觉得累了,不妨听听这首歌。它会告诉你:野鹅从不回头,不是因为不留恋,是因为知道,翅膀底下,全是来时的路。