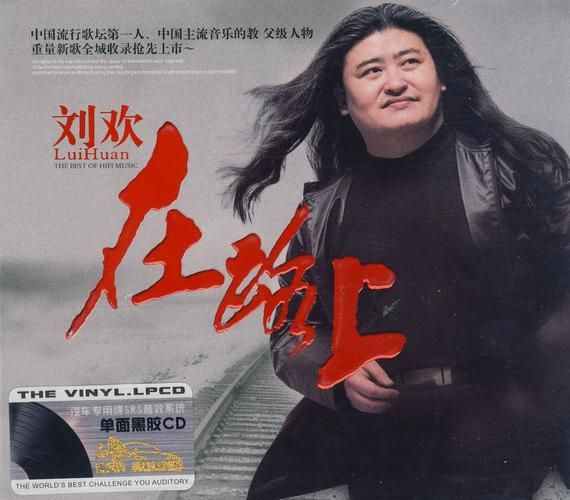

提起刘欢,乐坛里的人第一反应是"公认的殿堂级歌手"——弯弯的月亮里的缠绵,好汉歌里的豪迈,还有千万次的问里穿透时光的深情。舞台上的他永远西装革履,声音醇厚得像陈年的酒,可很少有人想过:这位被音乐"喂大"的男人,根究竟扎在哪儿?

老天津卫的"胡同里走出的音乐苗"

刘欢的老家,藏在天津老城厢的一圈胡同里。天津人聊起老城厢,总带着种"市井里的骄傲"——那是五百年前就有的商埠中心,青石板路被踩得发亮,两边是青砖灰瓦的"四合套",院墙上爬满绿油油的爬山虎,早上有"豆腐脑配油条"的吆喝,傍晚能听见收音机里飘出马三立的相声。

刘欢就出生在这样的胡同里。父亲是普通工人,母亲是中学老师,家里不算富裕,但音乐气韵像胡同里的风一样,无处不在。母亲爱听京戏,没事就哼几句定军山,邻居大爷拉一手好二胡,夏天的晚上就坐在胡同口拉夜深沉。小刘欢总蹲在旁边扒着门框听,眼睛亮得像星星,跟着调子晃脑袋,手里还攥着半块没啃完的糖堆儿。

"那时候哪懂什么音乐啊,就是觉得调子好听,跟着哼就开心。"后来刘欢接受采访,说起胡同里的童年,声音里还带着笑。谁能想到,那个蹲在胡同口听曲儿的毛头小子,30年后会成为华语乐坛的"定海神针"?

老房子里的"音乐启蒙课"

刘欢在天津的老房子,早就不是当年的老样子,可老街坊们记得清楚:他家客厅里摆着一架破旧的钢琴,是父亲攒了半年的工资咬牙买的。"那时候买钢琴比现在买豪车还稀奇,街坊邻居都来凑热闹,说'刘家这孩子,是要成音乐家啊'。"

刘欢确实有"学琴天赋"——老师教的曲子,他听两遍就能弹;听见收音机里的歌,扒着琴键就能琢磨出和弦。但更难得的是胡同里的"野路子":跟着卖炸糕的学天津快板,看皮影戏记唱腔,甚至跟着胡同里修车的二大爷学"喊麦"——那种带着天津味儿的韵律,后来悄悄藏进了他的歌里。

你听弯弯的月亮那句"弯弯的月亮,小小的桥",尾音是不是有点"天津味儿"的绵长?好汉歌里"大河向东流"的洒脱,是不是像老城厢大爷说书时的豪气?刘欢自己说过:"我的音乐里,有天津的根,有胡同的魂。那是怎么学都学不来的东西。"

从老胡同到世界舞台:那声乡音从未走远

1987年,刘欢凭少年壮志不言愁一炮而红,成了全国上下都知道的"刘欢"。可成名后的他,从没把老家"忘在脑后"。每次回天津,必去老城厢转转,吃二姑做的素馅饺子,听老街坊们"唠嗑",顺便在胡同口唱两句——有次遇见个老太太,拉着他的手说:"小欢啊,你唱的曲子,我听着耳熟,像我们胡同里当年飘出来的!"

如今的刘欢,早成了华语乐坛的"活化石",可提起老家,眼里总有种难得的柔软。他说天津人"哏儿都"的劲头让他不服输,胡同里的烟火气让他懂生活,而根扎得深,歌唱得才稳——就像他最爱唱的那句:"走遍千山万水,还是家乡的月亮最圆。"

老家,是刻在骨子里的音乐密码

所以你看,刘欢的声音为什么能打动一代又一代人?因为他唱的从来不是单纯的旋律,是胡同里的风,是母亲的哼唱,是老街坊的笑骂,是他老家天津藏在烟火气里的"根"。

下次再听刘欢的歌,不妨闭上眼睛想想:那个在天津老城厢胡同里听曲儿的少年,是怎样把市井里的日子,唱成了跨越时光的经典。而他的老家,其实从来不是个地理名词,而是刻在他骨子里的音乐密码——那是我们听过,却从未说破的,人间最动人的乡音。