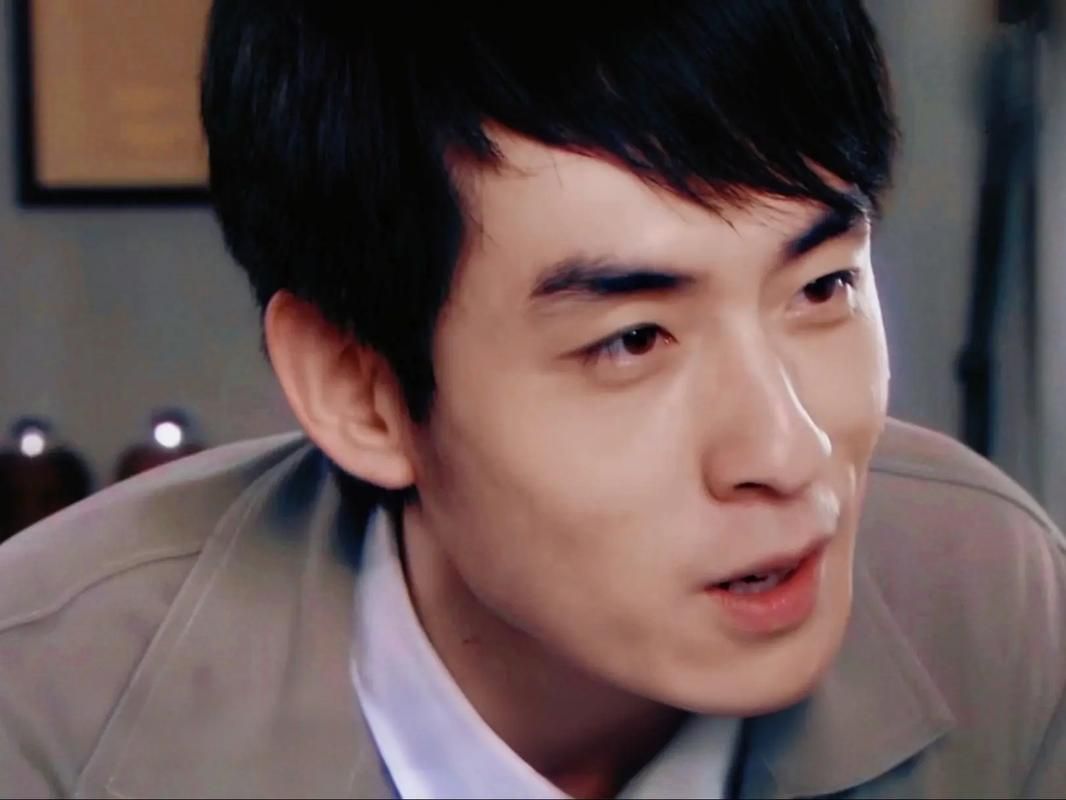

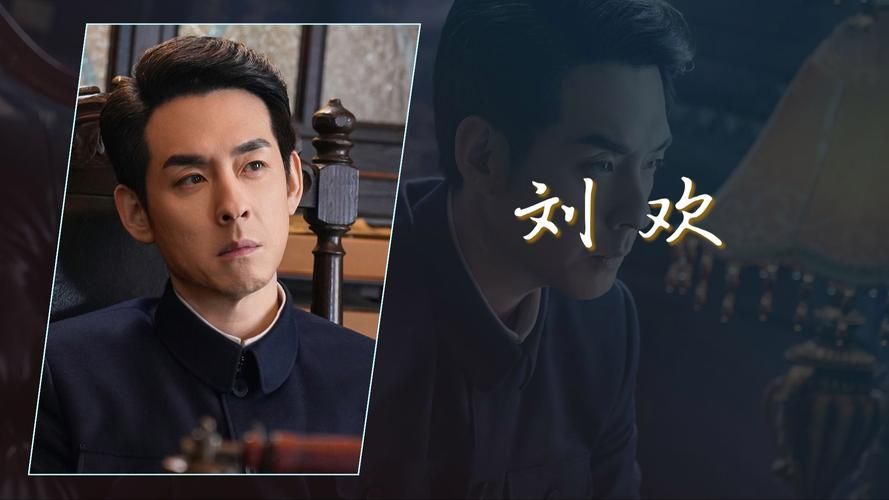

说起刘欢,很多人的脑子里会立刻跳出好汉歌里"大河向东流"的豪迈,或是弯弯的月亮里带着江南烟雨的温柔。可如果你仔细看这些年的他,总会在演唱会的后台、小区的楼下,甚至路边的小摊前,撞见一个戴着鸭舌帽、微微发福的中年男人——他会为了早点回家给女儿做晚饭,婉拒媒体的采访;也会因为唱到一句歌词,突然红了眼眶。人们总爱用"素瓯海"形容他,这个词不是温州的地名,更像是一首褪了色的老歌,藏着娱乐圈里难得的"素"与"真"。

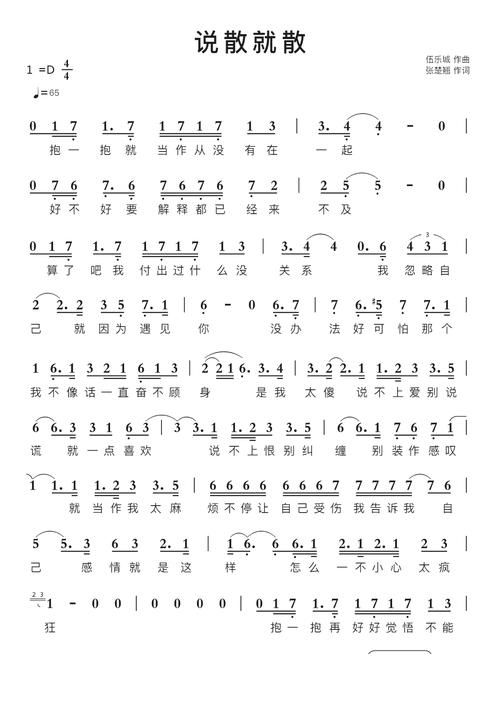

一、那些年,他用嗓子"劈开"华语乐坛的黄金时代

1987年,刘欢刚从北京对外经贸大学毕业,拿着一把木吉他,在学校礼堂唱了少年壮志不言愁。后来这首歌成了电视剧便衣警察的主题曲,前奏一起,整个华语乐坛都震了震——谁也没想过,一个留着长发、穿着喇叭裤的年轻人,能把摇滚的硬朗和民谣的深情揉在一起,唱出那个时代年轻人心里憋着的一股劲儿。

真正让他封神的,是1990年北京亚运会开幕式。当亿万观众守着黑白电视机,看到他穿着红色中山装,站在鸟巢那么大的舞台上,开口唱亚洲雄风时,电视机前的张华(化名,北京某企业退休职工)拍着大腿喊:"这嗓子,得是老天爷赏饭吃!"后来张华成了刘欢的铁粉,攒了三个月工资买机票,赶去上海听他的演唱会。"现场的声儿比电视里沉十倍,像从地底下涌出来的,震得你胸腔发颤。"

但刘欢从没把自己当"天王"。他的大学同学王磊(化名,音乐制作人)记得,有次刘欢为了写弯弯的月亮,在琴房里泡了七天,每天啃两个馒头,喝一壶白开水。"他说这首歌要唱出'对家乡的念,对时光的叹',不是比谁嗓门大,是要让每个听歌的人都想起自家窗外的月亮。"后来这首歌火遍大江南北,连街边卖红薯的大妈都会哼,可刘欢在一次采访里说:"我写歌时从没想过要红,就觉得心里有句话不吐不快。"

二、"素瓯海"不是标签,是他对生活的"较真"

不知从什么时候起,刘欢的公众形象变了——演唱会从华丽炫目的灯光,变成了几把椅子和一架钢琴;采访里少了"豪言壮语",多了些"今天给孩子做了红烧肉"的琐碎。有记者问他是不是"过气了",他笑得眼角起了褶子:"咱们是唱歌的,不是唱戏的,嗓子是给音乐当'容器'的,不是给聚光灯当'道具'的。"

这较劲劲儿,在他生病后更明显。2000年,刘欢被查出患有"脂肪肝",医生让他立刻减肥,他二话不说,把家里的冰箱清空,每天早上五点起床跑步,晚上就着白水煮青菜啃鸡胸肉。有次朋友去他家,看到他坐在沙发上,腿上放着一本乐理教程,嘴里哼着刚改的旋律,身边放着一碗没吃完的蔬菜沙拉。"他说'身体垮了,音乐就没了',这不是口号,是他每天的日常。"

他"素",对名利却"不将就"。2012年,某品牌找他代言,开口就是八位数,却要求他在广告里"假唱"。刘欢直接拒绝了:"我教了一辈子学生,告诉他们'音乐来不得半点虚假',我自己的嗓子,怎么能为了钱糟践?"可到了公益演出,他不仅分文不取,还自掏腰包给山区孩子买乐器。有次去贵州山里演出,山路颠得他吐了三次,下车后却蹲在地上,听孩子们用破旧的吉他弹自己写的从头再来",临走时还留下两万块钱:"你们的声音,比任何聚光灯都亮。"

三、我们到底在刘欢身上"恋"什么?

现在的娱乐圈,"人设"比作品还多,今天"吃货人设",明天"耿直人设",包装得严丝合缝。可刘欢像一棵老树,扎根在音乐和生活的土里,活得真实得让人心疼。有人说他"过时了",可看看演唱会现场——00后举着"刘欢爷爷我爱你"的灯牌,跟着唱千万次的问,连保安都在台下偷偷抹眼泪。

或许我们恋的,从来不是他"亚洲天王"的光环,而是在这个浮躁的时代,还愿意"素"着心,对音乐有敬畏,对生活有热爱的人。就像他在好汉歌里唱的"路见不平一声吼",这些年,他对自己的"吼"从来不是向外界,而是向那些"将就"和"敷衍"——对音乐的较真,对生活的认真,对名利的淡然,这哪是"过时",反倒是娱乐圈里最稀缺的"清醒"。

所以下次再看见刘欢戴着帽子、拎着豆浆油条往停车场走,别急着喊"老师",就当他是个街坊大爷吧——毕竟,能把日子过成歌的人,才是真正的"天王"。