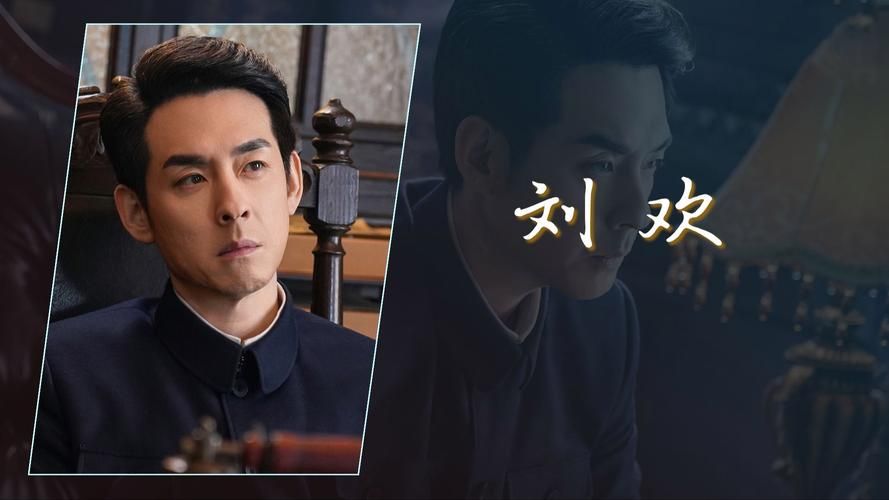

谁说娱乐圈只看名利?在流量扎堆、人情比纸薄的圈子,能留下几句掏心窝子的交情,怕是比拿个影后还要难。可偏偏有人不信这个邪,比如刘欢——那个唱弯弯的月亮能唱哭半个人华语乐坛的歌者,私下里竟藏着一段让圈内人都动容的“结义”往事。

这“结义”不是酒桌上的拜把子,是几十年的风雨同舟

话说上世纪90年代,刘欢刚从“北漂”的音乐青年,熬成家喻户晓的“国民歌王”。那时他忙着给北京人在纽约写主题曲,忙得脚不沾地,却总有个身影在身边晃:不是经纪人,也不是跟班,而是三个比他小几岁的“愣头青”——作曲家三宝、导演郑小龙,还有演员李光复。

三个身份各异的男人,怎么就跟刘欢凑到一块儿了?说起来倒简单:都是“轴人”。三宝写曲较真,为一分音符能跟人争得脸红脖子粗;郑导拍戏较真,非得让演员把情绪揉碎了再吐出来;李光复老师更绝,演个配角都能琢磨出“角色前半生”的故事。刘欢呢?唱起歌来也认死理,录音棚里十几个小时不挪窝是常事。

有次刘欢累到嗓子哑了,还是硬撑着录好汉歌。三宝急得在门外直转悠,冲进去就把他耳机拔了:“你这是要命还是要歌?!” 那天晚上,四个人就在录音棚附近的小馆子里,点了几盘花生米,一人灌了二两白酒。刘红着眼眶说:“咱这辈子,干的就是对得起艺术的活儿,谁能跟谁死磕到底,谁就是亲兄弟。” 没磕头,没拜把子,可那晚的酒,比啥仪式都实在。

真正的“结义”,是低谷时递来的那碗热汤

都说锦上添花容易,雪中送炭难。这几人的“结义”,偏就应了后者。2000年代初,刘欢被查出脂肪肝,医生严令减肥、戒酒、少熬夜。他倒好,转头就接了个百集古装戏,角色戏份重得连轴转,还非得自己写主题曲。

有天半夜,郑小龙去片场探班,看见刘欢蜷在化妆椅上睡着了,电脑屏幕上还闪着没写完的曲子。二话没说,回家炖了锅冬瓜排骨汤,凌晨五点又送回片场。刘欢醒来看见热汤,眼泪差点下来:“你这比我媳妇还啰嗦。” 郑小龙瞪他:“谁让你是我兄弟?你要是垮了,我那戏还怎么拍?”

最绝的是三宝。刘欢生病没法吃重口味的,他就变着花样做“病号饭”:清蒸鲈鱼去掉刺,小米粥熬出油,连炒青菜都要放几粒枸杞。后来刘欢在采访里笑着说:“那阵子我快被养废了,三宝的厨艺比我唱的歌都熟。” 李光复更绝,直接把自己家腾出来一间,让刘欢去休养,“每天就是听听戏,喝喝茶,谁都不见,比在医院还清静”。

这“结义”没有热搜,却暖了整个娱乐圈的场子

你可能想,这么铁的兄弟,早该上热搜了吧?可偏没有。刘欢的生日,他们聚在家里吃顿饺子,拍张模糊的照片发朋友圈;刘欢的女儿出生,三宝抱着奶粉罐就往医院跑,连红包都没包;郑小龙拍出甄嬛传,请刘欢写主题曲,两人吵了三天三夜,最后刘欢说:“行,听你的,但调子得按我的来。”

不是没想过商业化。有次综艺节目找他们,开价八位数,让组个“江湖兄弟团”。刘欢直接拒绝:“咱凑一起是图个真,不是图钱。你要真想录,就关掉镜头,咱坐那儿聊聊天,行不行?” 节目组哑口无言。

这些年,刘欢渐渐淡出公众视野,偶尔在综艺里露面,还是那个爱调侃的大哥。但只要提到这三个兄弟,他眼睛里的光藏不住:“都说人生得一知己足矣,我这仨,算不算老天爷赏的饭?”

其实哪有什么“结义”,不过是一群明白人,在浮华世界里守住了那份“较真”——较真对艺术的心,较真对朋友的义。比起热搜上的塑料情谊,这种藏在岁月里的江湖气,不才是娱乐圈最该有的温度吗?