你还记得90年代的中国是什么样子吗?街边的录像厅循环播放着香港警匪片,商场里飘着周华健的朋友,但更深的记忆里,可能藏着无数人攥着“下岗证”站在工厂门口的背影——那是几代人心中不敢轻易触碰的伤,却是刘欢用一首歌轻轻抚平的疤。

一、那个年代,没有“裁员”这个词,只有“下岗”两个字的千斤重

1997年,国企改革的大潮拍打着每一个城市。东北的工厂里,机器轰鸣声渐渐歇了,车间主任攥着名单念名字:“老李,你下岗了;小王,明天不用来了。”没有声嘶力竭的争吵,只有家属院的灯光下,男人闷头抽烟的火星明明灭灭,女人对着空荡荡的碗柜叹气。对习惯了“铁饭碗”的人来说,下岗不是失业,是身份的坍塌——你不再是“工人师傅”,你成了一个连自己都养不活的“闲人”。

那时候的年轻人,可能刚记事,跟着父母搬出单位分的宿舍,住进每月要交房租的商品房;那时候的中年人,可能正盯着孩子的学费单,摩挲着手里被磨出包浆的扳手,一夜白头。没有自媒体发声,没有网络讨论,他们的迷茫和委屈,好像只能随着冬天的雪花一起埋进土里。

二、刘欢没见过他们,却唱出了他们的心里话

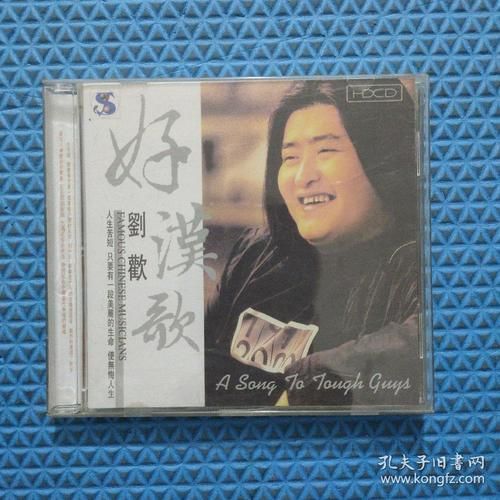

刘欢那时候是什么身份?中央音乐学院的教授,央视春晚的常客,唱好汉歌能震颤整个舞台的歌者。他离那些工厂大院很远,远到可能想象不出,一个在流水线干了二十年的老师傅,下岗后第一件事是去菜市场捡烂菜叶。

但他偏偏就听到了。

不是通过媒体,也不是通过汇报,是当时一个做纪录片的朋友给他寄了一盘带子:里面是哈尔滨电机厂的下岗工人们在露天广场唱歌,没有伴奏,没有灯光,五十多个男人挤在一起,吼着“我们工人有力量”,声音却带着哭腔。刘欢听得眼泪止不住地流——他说:“那根本不是唱歌,是吼,是把心里的不甘、委屈,全吼出来。”

他坐在钢琴前,三天没合眼。旋律不是写的,是“漫”出来的——就像那些下岗工人走在街头,脑子里反复盘旋的念头:“以后怎么办?”“孩子怎么办?”“这辈子是不是就这样了?”歌词更不是堆砌的,他一句一句问朋友:“一个五十多岁的人,突然要学新技能,会说什么?会想什么?”

于是有了从头再来。没有华丽的编曲,就一把钢琴打底,刘欢的嗓音不像唱弯弯的月亮那么温柔,反而带着一种粗粝的坚定——像一只大手,拍在你哭红了的肩膀上。

三、“心若在,梦就在,天地之间还有真爱”,这句词曾救过多少人命

你可能没听过从头再来的完整歌词,但“心若在,梦就在,天地之间还有真爱”这两句,现在听来依然能让人鼻子发酸。

歌词里没有一句“不要难过”,却比任何安慰都有力:“看成败人生豪迈只不过是从头再来”——这不是灌鸡汤,是告诉你:输一次不叫输,怕了才算输。

1998年,从头再来在央视春晚一亮相,立刻成了“下岗工人”的BGM。后来有媒体采访当年的下岗工人,一个沈阳的阿姨说:“我听了这首歌,回去把儿子的教科书翻了出来,决定去考个会计证。刘欢唱‘从头再来’,我信了。”

更让人后劲十足的是,刘欢把这首歌的版权费全捐了。他说:“这不是我写的歌,是属于下岗工人的。他们需要钱,比我的名气更重要。”

现在回头看,这首歌为什么能穿越三十年?因为它唱的不是某个时代的“伤疤”,是普通人在绝境里撑起腰杆的“硬气”——下岗工人不是只会抱怨的“失败者”,他们是扛起家庭、重新学习、甚至创业的“英雄”。刘欢没把他们当“弱者”可怜,把他们当“战士”致敬,所以歌里有温度,有力量,有尊严。

四、三十年后,年轻人为什么又开始循环这首歌?

2024年的今天,“优化”“毕业”“职场天花板”成了年轻人的口头禅。996、内卷、35岁危机,像一张无形的网,让很多人觉得自己在原地打转,甚至倒退。

于是,有人在B站把从头再来的音频配上肖申克的救赎的视频,弹幕里全是“被裁员后,耳机循环这首歌”;有人在评论区留言:“我妈当年下岗时总哼,现在我失业了,终于听懂了她眼里的泪光”;还有人说:“刘欢唱的不是‘从头再来’,是‘你本就没输过’”。

为什么?因为这首歌里没有“躺平”的怂恿,没有“摆烂”的借口,只有一种最朴素的信念:人生的路,起起伏伏再正常不过,别让一次失败,把你整个人生都否定了。

就像刘欢后来在一次采访里说的:“我写歌从来不为感动别人,只为戳中那些说不出口的心疼。从头再来不是我写出来的,是那些下岗工人‘活’出来的。他们让我明白,真正的勇气,不是从不跌倒,是跌倒了,还敢对自己说‘没关系’。”

最后想说

三十年前,下岗工人在工厂门口的茫然,和今天年轻人面对内卷的焦虑,看似隔着时空,其实藏着同样的内核——我们都想在看似“被定义”的人生里,抢回一点属于自己的选择权。

刘欢用一首歌告诉我们:时代会变,困境会变,但“从头再来”的勇气,永远不过时。下次当你觉得撑不下去时,不妨听听这首歌——不是要你立刻“振作”,是让你知道:几十年前,有人和你一样难,但他们没被击垮。而你,也一定可以。

你看,那些真正有价值的作品,从不是为了某个时代而生,是为了每一个在生活里咬牙坚持的普通人,而活。