你有没有这样的时刻?深夜加班的耳机里循环弯弯的月亮,开车时跟着好汉歌吼一声“大河向东流”,甚至学孩子唱动画片三国演义的“不是英雄不读三国”时,突然鼻子一酸——刘欢的歌好像早就刻在了中国人的骨血里,不需要刻意的回忆,旋律一响,就跟着回到了那个年代。

从弯弯的月亮到千万次的问:他唱的是一代人的“人生BGM”

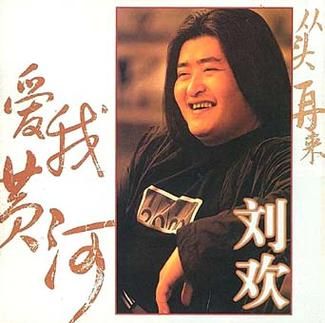

1989年,刘欢为电视剧便衣警察唱了少年壮志不言愁。那时的他还是中央音乐学院的青年教师,留着朴实的短发,站在镜头前时甚至有点拘谨,但开口就是“几度风雨几度春秋”的磅礴,瞬间把公安干警的铁骨柔情唱进了全国人民的心里。这首歌火了,可刘欢没停在对“主旋律”的重复里,三年后,他用弯弯的月亮彻底颠覆了所有人的认知。

“弯弯的月亮,弯弯的桥,弯弯的忧伤,弯弯的忧伤……”没有高亢的嘶吼,他用低沉醇厚的声音,像在耳边轻轻讲述一条老胡同的故事。后来他说,写这首歌时想的是“普通人对家乡的情感”,可谁能想到,这“普通的情感”竟成了无数人的乡愁密码?无论是漂泊在外的游子,还是坐在弄堂口乘凉的老人,只要前奏响起,眼前就会浮现出月光下的河、摇晃的船、阿妹的笑容——这哪是唱歌,分明是把一代人的集体记忆谱成了曲。

而1993年北京人在纽约里的千万次的问,更是让刘欢成了“时代歌手”。王姬饰演的阿春在曼哈顿的街头哭喊,姜文扮演的王启明在酒吧里醉醺醺地抽烟,背景里刘欢的声音像一把锤子,敲打着每个“出国潮”中的迷茫灵魂:“千万里,千万里,我一定要回到我的家”。有人说这首歌是“出国圣经”,可刘欢自己却说:“唱的哪里是出国,是每个追梦人都有的孤独和坚持”。三十年后再听,考研党在图书馆哼它,打工人挤地铁时默唱,连00后学英语累了也会跟着旋律晃头——经典的模样,大概就是如此:不管过了多久,总能戳中当下的心境。

好汉歌与从头再来:他让“流行”成了“经典”

1998年,水浒传的主题曲好汉歌横空出世,成了中国电视剧史上最“疯魔”的BGM。刘欢用带着摇滚腔的呐喊,把梁山好汉的豪气唱得震天响,连菜市场大妈都能跟着唱“路见不平一声吼”。但你敢信吗?这首歌其实是刘欢“即兴创作”的?当时他看完剧本觉得传统民歌太“端着”,干脆把京剧的念白、摇滚的鼓点、山东的俚语揉在一起,甚至临时加了“嘿咻嘿咻”的劳动号子——结果“歪打正着”,让好汉歌成了传唱二十年的“国民神曲”。

更难得的是,刘欢的歌从不“只唱风花雪月”。2000年下岗潮时,他唱从头再来,“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,电视里下岗工人含泪握拳的画面,配上他沙哑又坚定的声音,成了那个时代最温暖的力量。有评论说“刘欢的歌是时代的镜子”,其实何止是镜子?当生活重压让人喘不过气时,他的歌声就像一双大手,轻轻扶你一把——这才是“经典”真正的分量:不是挂在唱片架上的标本,而是能走进生活、给人力量的光。

为什么我们听刘欢的歌,永远不会腻?

有人说“刘欢的歌有一种‘定心丸’的特质”,仔细想想,确实如此。他的声音从来不是华丽的炫技,而是像老友聊天般真诚,像父亲叮嘱般厚重。唱弯弯的月亮时,你能听出他对故土的温柔;唱好汉歌时,你能感受到他对热血的致敬;唱从头再来时,你能体会到他对生活的慈悲——这种“真诚”,让他的歌跳出了“流行易逝”的魔咒。

更重要的是,他总在“变”:从学院派的严谨到好汉歌的野性,从千万次的问的苍凉到北京欢迎你的温暖,他从未停止探索音乐的边界,却始终守住“打动人心”的内核。就像他自己说的:“唱歌不是为了让人记住我,是为了让听歌的人,能在歌里找到一点自己的影子。”

所以下次再听到刘欢的歌,不妨停下来好好听——那不只是旋律,是一个音乐人三十年的匠心,是一个时代的情感注脚,更是藏在每个中国人生命里的,最珍贵的“记忆回响”。

你耳机里,有没有一首刘欢的歌,陪你走了很长很长的路?