深夜十一点的地铁终点站,刚加完班的姑娘拖着行李箱走过通道,手机外放突然飘来那句“说散就散,你没说过的话”。她愣了愣,脚步顿住,耳机里的歌早换成别的,可那句词像根细刺,戳得眼眶发酸——你有没有过这样的时刻?明明已经翻篇了,某段旋律突然砸过来,那些以为“早就过去了”的情绪,又像潮水漫上来,淹得人喘不过气。

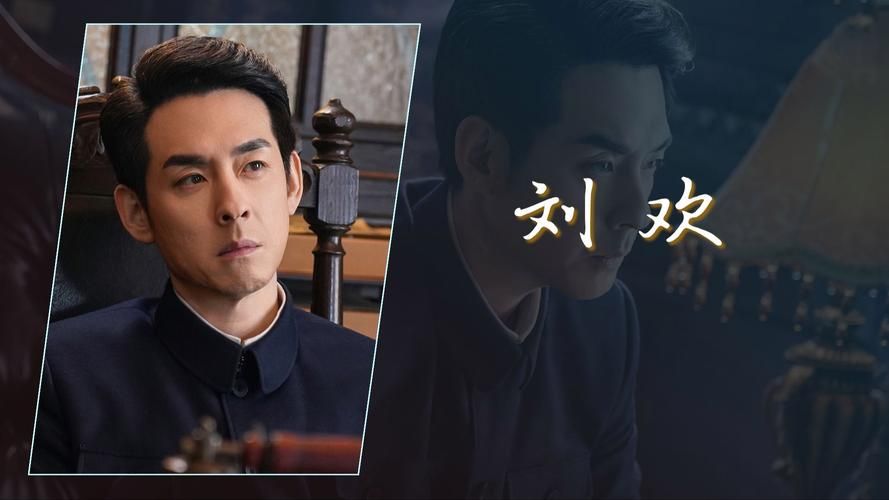

这大概就是说散就散的“魔力”。2017年,它作为电影前任3:再见前任的插曲横空出世,像颗投入平湖的石子,涟漪至今没停。后来听过无数翻唱版本,有的撕心裂肺,有的云淡风轻,可偏偏刘欢老师的版本,被不少人称为“听了会心碎”的“成年人的BGM”。这到底是为什么?是故事太戳人,还是那嗓子藏着说不透的“狠心”?

先说个你可能不知道的细节:这首歌原版是女主唱,带着点甜美的哭腔,唱的是“女孩视角”的遗憾。但刘欢老师翻唱时,没刻意模仿“失恋苦情”,反而用最本嗓的醇厚,把“说散就散”四个字,嚼出了成年人特有的“克制”。你听副歌那句“别纠缠,自由自在的”,没有拔高音域,没有刻意拖长,就像老朋友在电话那头轻轻叹了口气——那不是愤怒,不是控诉,是一种“算了,就这样吧”的疲惫,一种“我爱你,但我不能陪你走下去了”的清醒。

有乐评人说,刘欢的歌里总有种“阅尽千帆的通透”。早年的好汉歌是黄河边的粗粝豪迈,从头再来是跌倒再爬起的倔强,到了说散就散,他像把棱角磨成了温润的玉,把最痛的告别,唱成了最体面的放手。这不正是我们长大后学会的吗?年轻时的爱恨恨不得写满朋友圈,撕破嗓门让对方知道“我有多难过”,可后来才发现,真正的告别,往往是没有声音的——删聊天记录不删好友,扔旧礼物不扔回忆,甚至连“再见”都懒得说,只是默契地不再联系。刘欢的声音,恰似这种“静音告别”的注脚:不吵,却够狠;不闹,却扎心。

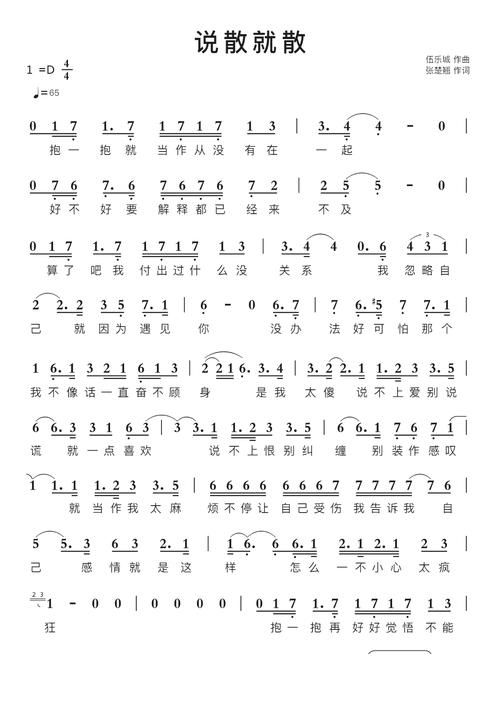

再琢磨琢磨歌词。“说散就散,没应承过的事,别承诺”,多少人听这段时,想起的是当年脱口而出的“永远”?“再深的伤口,也会愈合”,像一句自我安慰,更像一句对对方的放过——不是我放下了,是我不愿再困在原地了。现在的年轻人谈感情,越来越讲究“及时止损”:不合适就散,不将就就断,连“分手都要体面”成了社交潜规则。可真是“体面”吗?大概刘欢老师的版本戳破了这层窗户纸:所谓的体面,不过是把痛藏在歌里,在没人看见的角落,默默听一句“说散就散”,然后擦干眼泪,继续往前走。

这几年刷短视频,总能看到不同的人用说散就散配自己的故事:毕业离校的站台上,室友拖着箱子转身没回头;离婚签字的办公室里,两个人把戒指放在桌上又推回去;甚至有老人弹着钢琴,唱着“人海中,散就散”配老伴的遗照……原来这首歌早超越了“情歌”的范畴,它成了所有“不得不的告别”的背景音——爱情、友情、青春、一段时光……有时候散了就是散了,不必追问为什么,就像歌里唱的“缘分尽了,就别强求”。

刘欢自己说过,唱歌要“讲人话,讲故事”。这首歌能火十几年,大概就是因为它讲透了大多数人的“不敢说”:成年人最体面的告别,不是“我爱你”,而是“你走吧,我过得挺好”。下次再听到说散就散,别只沉浸在过去啦——那首歌不是让你回头,是告诉你:散了就散了吧,带着那份“没说出口的遗憾”,继续往前走,总有一天,你会笑着说“还好当时没纠缠”。

毕竟,成年人的世界里,散就散了,但日子,还得热热闹闹地过下去。