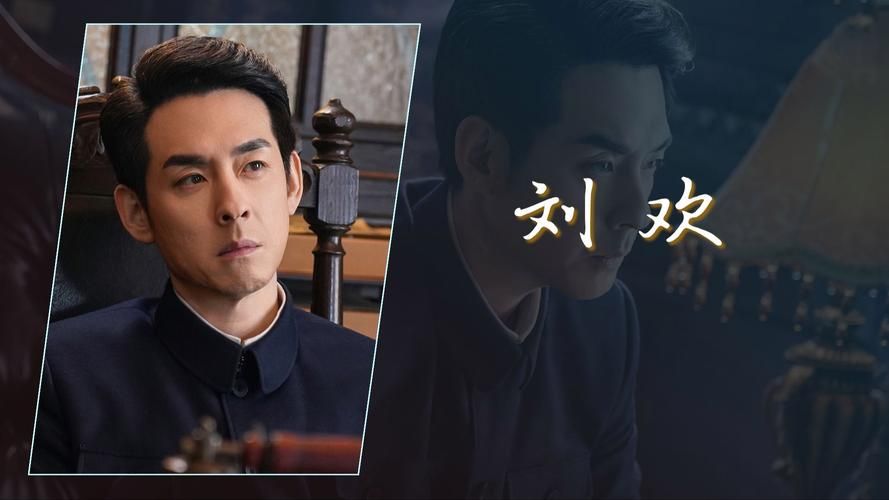

1990年北京亚运会,23岁的刘欢站在工人体育馆的舞台上,唱着弯弯的月亮走进千家万户;30年后的某天,当好汉歌的前奏响起,中年人还是会跟着哼出“大河向东流”;但要说最能让几代人同时停下来、静静听完的歌,一定是家园——那首收录在2003年专辑经典20年里,后来又在无数演唱会上被反复吟唱的歌。

2019年,刘欢“羊筹不了”巡回演唱会上海站,当全场灯光暗下来,钢琴的前奏像水一样漫出来,他站在舞台中央,开口唱“河在山的身旁流,云在天的故乡飘”时,台下突然有人开始小声跟唱,然后越来越多声音汇成一片,最后整个场馆都跟着起伏。那晚的录像后来在网上传疯了,有人说:“好像全世界的乡愁,都藏在这首歌里。”

一、家园为什么是“中国人的声音密码”?

很多人不知道,家园的创作初衷其实很“偶然”。2002年,导演郑钧找刘欢为新纪录片配主题曲,希望他写一首关于“根”的歌。刘欢没急着写,而是翻出了自己攒了十几年的笔记本——里面记着他在各地采风时写的片段:“奶奶的灶膛”“爷爷的老烟袋”“村口的老槐树”,还有小时候在天津老胡同里听到的叫卖声。

“我记得小时候,每天早上都能听见卖豆腐脑的吆喝,‘哎——豆腐脑——’,尾音拖得长长的,像唱歌。”刘欢在采访里曾说,这些“生活的声音”才是家园的魂。于是歌里没有华丽的编曲,没有刻意煽情的歌词,就是简单的钢琴、弦乐,加上他标志性的醇厚嗓音,像在给老朋友讲故事。

但奇怪的是,这首歌传开之后,连00后都能跟着唱。后来有音乐分析做过统计,家园的旋律重复率不到30%,却能在30秒内抓住人——因为它用的是“五声调式”,也就是咱们最熟悉的“宫商角徵羽”,从胎教音乐到老人哼的戏词,这种调式早就刻在基因里了。刘欢开玩笑说:“我不是在唱歌,是在拨每个人的心弦。”

二、演唱会现场的“不完美”,反而成了经典

要说刘欢的演唱会最特别的地方,从来不是炫技,而是“真实”。2018年北京演唱会,他唱家园时突然停下来,跟观众道歉:“对不起,刚才有点走神,想起昨天在后台,看到我女儿画的画,上面画了个房子,写着‘爸爸的家’。”台下瞬间安静下来,然后爆发出掌声。

还有一次在深圳,音响出了点小故障,伴奏断了两秒,刘欢没等乐队重新开始,直接清唱:“谁在门外唱着熟悉的歌……”,结果台下几千人跟着清唱起来,像一场大型的“云合唱”。后来他聊起这件事,笑着说:“其实我有点慌,但看到大家的眼神,突然就不慌了——因为我不是一个人在唱,我们都在唱‘家’。”

这种“不完美”,恰恰让他的演唱会有了温度。不像现在很多演唱会靠舞美、靠流量撑场面,刘欢的歌迷更愿意说:“我记得2017年那场,他唱从头再来时,袖子上沾了点粉笔灰,后来才知道他刚才去看排练了。”细节里的烟火气,才是经典永续的密码。

三、为什么30年后,我们还需要家园?

现在的歌坛,新歌层出不穷,但能让人记住的越来越少。有人说是因为流量时代没人静下心写歌了,但刘欢觉得,是大家“听歌的方式变了”——以前听歌是坐在收音机前等着,现在是在短视频里刷着,15秒的碎片,怎么可能装得下一首家园的分量?

但奇怪的是,家园却一直在短视频里“火”。有人用这首歌配老家老房子的视频,下面有人说:“这是我小时候的院子,去年拆了,听着歌哭了。”有人用它给孩子拍成长记录,评论区里很多父母留言:“希望孩子记得,家在哪里。”

刘欢曾在采访里说过:“音乐不是用来消费的,是用来陪伴的。家园不是我的歌,是大家的歌——它属于每个想念家的人。”所以无论过去多少年,只要有人唱起“河在山的身旁流”,就会有人想起自己的童年、自己的故乡、自己最爱的人。

最后想说:最好的“经典”,从来不是刻意造出来的

刘欢的演唱会,没有华丽的服装,没有密集的炸点,甚至他有时还会因为高血压唱到一半停下来喝口水。但就是这样一场“不完美”的演出,却能让人记一辈子。

因为好的音乐,从来不是技巧的堆砌,是情感的传递;好的经典,从来不是刻意的营销,是时间的沉淀。就像家园里的那句词:“无论你在哪里,总有一个地方在等你。”那个地方,可能是你的家,也可能是一首歌带给你的温暖。

所以下次,当你听到家园的前奏响起时,不妨停下来,跟着哼两句——或许,你也会想起自己的“家园”。