提起娱乐圈的“顶流”,浮现在大家眼前的多半是热搜常客、粉丝百万、代言接到手软的年轻面孔。可若问:“有没有这样一个人,他未必时时出现在公众视野,却几乎每个中国人都听过他的歌;他没靠流量加持,却用几十年的时间在华语乐坛刻下了自己的名字?”答案里一定有刘欢。

你敢信吗?好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,一响就是26年;千万次的问里“我向你走来,带着一路风尘”的深情,至今仍是无数人的BGM;从头再来里“心若在梦就在”的励志,曾让多少下岗工人重燃希望。这些歌,或许你不会唱出完整歌词,但旋律一起,前奏一响,就能跟着哼上两句——这就是刘欢的“国民度”:不靠热搜维持热度,却像陈年老酒,越陈越香,成了刻在一代人DNA里的声音。

他的歌,是几代人的“时代BGM”

上世纪80年代末,刘欢凭着一曲少年壮志不言愁闯进大众视野。那是电视剧便衣警察的主题曲,刚一播出就火遍大江南北。多少年轻人对着镜子模仿他的嗓音,多少家庭里录音机循环播放着“几度风雨几度春秋”。后来弯弯的月亮出来了,旋律里带着江南水乡的温柔,又藏着对故乡的眷恋,成了“中国风”最早的探索之一;北京人在纽约的主题曲千万次的问,把漂泊的辛酸和思念揉进旋律里,让“千万里”的追问直抵人心……

90年代到千禧年,正是华语音乐的黄金时代。那时候没有短视频,没有数字专辑,好听的歌全靠电台广播和磁带传播。可偏偏就是那样“信息闭塞”的年代,刘欢的歌却能跨过地域和年龄,传遍街头巷尾。你说他是不是“顶流”?放在现在,怕是十个流量明星加起来,都比不上他当年传唱度的“狠劲儿”。

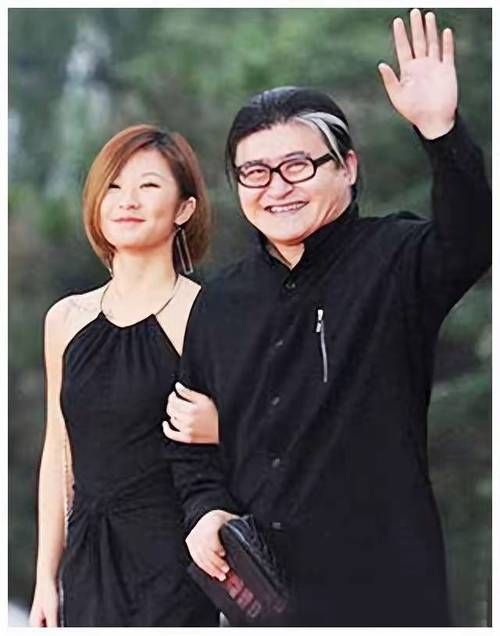

他的人,是“音乐教父”,也是“真实的老顽童”

提到刘欢,很多人会想起中国好声音里那个戴着黑框眼镜、穿着格子衫的导师。他从不搞“专业术语堆砌”,学员唱歌跑调,他会笑着说“你这音跑得,都让我想起我当年在校园里录的第一版专辑”;遇到实力强的选手,他会激动地拍桌鼓掌,眼角眉梢都透着“发现宝藏”的欣喜。有次学员选了首难度极高的英文歌,他亲自上手示范,从气息控制到情感拿捏,一句一句抠,完了还调侃自己:“这年头,导师比学员还紧张。”

可千万别以为他只有“接地气”的一面。在国际舞台上,他是中国音乐的“门面”——奥运会开闭幕式上,他用浑厚的嗓音向世界讲述中国故事;格莱美颁奖礼后台,他流利的英语和对音乐的独到见解,让国际同行竖起大拇指。有外媒评价他:“刘欢的嗓音里,既有西方美声的技巧,又充满东方文化的韵味,他就是行走的中国音乐名片。”

为何他的“名气”,从不靠流量“绑架”?

现在的娱乐圈,好像没点热搜、没个热搜词条,都算不得“红”。可刘欢偏偏反其道而行之:他不发微博,不接综艺,甚至连商演都少得可怜。可即便这样,他的演唱会门票依然秒光,他的新歌一出就能上热搜——为什么?

或许答案就藏在他那句“我唱歌不是为了红”里。从出道到现在,他始终把“作品”当成唯一的标准。为了唱好好汉歌,他专程去山东、河南采风,跟着民间艺人学“梆子腔”;为了打磨故宫,他泡在故宫博物馆里翻史料,让旋律里带着历史的厚重。他曾说:“音乐是时间的艺术,20年后还有人听你的歌,那才是真本事。”

这不正是最朴素的“内容为王”吗?比起那些靠炒作、靠人设堆砌起来的“名气”,刘欢的知名度更像是一座“纪念碑”——每一首歌都是一块砖,几十年下来,砌成了一座让所有人仰望的“音乐丰碑”。

所以你看,刘欢的知名度,从不是“流量”的泡沫,而是“实力”的沉淀。他是歌者,是导师,是文化传播者,更是华语乐坛不可复制的“现象级存在”。下次当好汉歌的前奏响起时,不妨跟着一起唱——毕竟,这样的“国民度”,可不是每个时代都能有的幸运啊。