1998年,水浒传主题曲好汉歌一响,全国城乡的卡拉OK里都飘着“大河向东流”的嘶吼。那个站在舞台中央、穿着黑色T恤、头发微卷的男人,用胸腔里滚出的浑厚嗓音,把“生死看淡不服干”的江湖气唱进了每个人的DNA。他就是刘欢——一个被音乐圈称为“活化石”,却被年轻人叫做“刘老师”的存在。

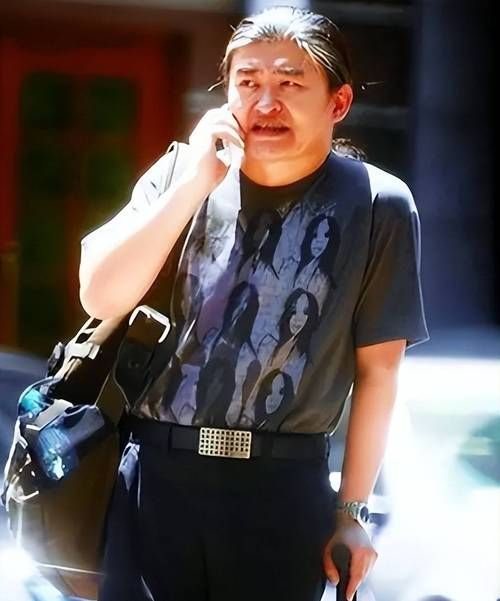

23年后的歌手舞台上,他抱着吉他弹唱从头再来,鬓角已染风霜,开口却依然是能掀翻屋顶的“刘欢式高音”。有人问他:“您这嗓子,是天生的吧?”他摆摆手,眼里有光:“嗓子是天生的,但让这嗓子有东西,得靠日子熬。”

“江山”不是流量堆出来的,是“熬”出来的

刘欢的“江山”,从来不是排行榜上的数字,而是音乐圈里的“硬通货”。上世纪90年代,当别人忙着唱“甜歌”时,他推了首弯弯的月亮——前奏一起,广州街头卖鱼蛋的大姐都停下手里的活儿:“这首歌,唱的是我们这些在外打拼的人的心事。”后来千万次的问去者,首首都顶着“艺术”的帽子,却愣是成了老百姓口中的“流行金曲”。

为什么?因为他从不在意“流量”那套。2012年中国好声音爆火,他坐在导师椅上,别的学员飙高音,他点评:“技巧是刀,但歌里得有‘肉’,不然就是一把没开刃的刀。”有学员唱快歌炫技,他直接打断:“你让听众记住什么?是炫技,还是你想说的事?”那时的乐坛,选秀刚火,“速食偶像”遍地,他却像一块“定海神针”:“流量会过去,歌能留在心里的,才有价值。”

“主宰”不是当“老大”,是把路铺得更宽

很多人说刘欢“傲”,见不到他上综艺、拍代言。可你知道他这些年都在干嘛吗?在大学教书,带着学生研究“音乐与文学的关系”;给纪录片配乐,一部人类消失后的世界,他熬了半年才写出30秒的配乐;甚至跑去甘肃支教,教山里孩子唱京剧。

“我不过是把前辈的路再走一遍。”他说起当年跟着王立平老师录红楼梦主题曲,“王老师为了‘枉凝眉’三个字,琢磨了半年。我觉得,这才叫对音乐‘较真’。”如今的乐坛,不缺“一夜爆红”的偶像,却缺愿意“慢下来”的人。刘欢没当过“顶流”,但他铺的路——从跨界合作到人才培养——让后来的音乐人有了更多可能。就像他唱的“该出手时就出手”,出手时砸的,是“急功近利”的墙,铺的,是“音乐有根”的路。

今天的乐坛,缺的不是“嗓子”,是“魂”

你有没有发现,现在的歌越来越“甜”,越来越“吵”,可听完就忘?不是歌手不行,是少了刘欢那种“把日子过进歌里”的劲。他用好汉歌唱过江湖的快意,用从头再来唱过低谷的坚韧,用亚洲雄风唱过中国人的气魄——这些歌里,有人的故事,有时代的烙印。

现在的年轻人,为什么还会在KTV点刘欢的歌?大概是因为在他的歌声里,能听到“真”。不是滤镜里的完美,而是带着粗粝感的真实:他胖过,瘦过,笑过,愁过,可每次开口,都像在对你说:“别怕,日子再难,也得唱下去。”

那么问题来了:当刘欢的“江山”传到我们手里,谁能让“魂”继续下去?是靠流量堆出来的“数字天王”,还是像他一样,愿意“熬”日子、“拼”真诚的音乐人?答案,或许就在下一个愿意为一首歌打磨半年,愿意为观众掏心窝子的歌手手里。

毕竟,“江山”从来不是一个人的,是无数个“较真”的人,一起撑起来的。