凌晨两点的写字楼,灯还亮着。键盘声稀稀拉拉,有人盯着屏幕发呆,咖啡凉了又续,续了又凉。这时候,手机忽然随机播放到刘欢的从头再来——前奏一起,那个熟悉的、带着烟火气的声音响起,写着“昨天所有的荣誉,已变成遥远的”的歌词,像搭在肩上的手,轻轻一拍,说“嘿,别趴下,天亮了还能再拼一次”。

这不是第一次了。从90年代到现在,刘欢的歌总像个“隐形的老友”,在人生最撑不住的路口准时出现。有人高考失利,躲在被子里哭,耳机循环重头再来;有人创业失败,蹲在马路牙子上,突然听到好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,竟偷偷笑了;还有人陪病床前的亲人熬过漫漫长夜,是弯弯的月亮里“今天的你我,怎能重复昨天的故事”的温柔,让眼里的泪有了温度。

都说“音乐是时代的镜子”,但刘欢的歌,更像是一面“人情的镜子”。它从不喊空洞的口号,只是把普通人的喜怒哀乐、不甘与希望,揉碎了谱进旋律里。你听好汉歌,以为是江湖豪情,可仔细品,“路见不平一声吼,该出手时就出手”哪是一时冲动?那是刻在骨子里的“不服输”——下岗潮时,多少工人听着它重新走进工厂;疫情间,多少志愿者哼着它奔赴隔离点。而从头再来,那几句“看成败人生豪迈只不过是从头再来”,哪是唱给英雄的?分明是唱给那个摔倒了、却不敢哭出声的“你我”——他懂,真正的“从头”,不是豪言壮语,是擦干眼泪时,手还在发抖,却还是把钥匙插进了锁孔。

有人问,刘欢的歌为什么“后劲”这么大?答案或许藏在他对音乐的“较真”里。圈内人都说,刘欢录歌“慢”,一首歌能磨几十遍。不是要求技巧完美,而是他总觉得“味道不对”。他总觉得,歌得“有人的味道”——就像炖一锅汤,火候到了,肉香才能浸到骨头里。你看他唱弯弯的月亮,声音里带着点沙哑,像街坊四邻的大哥跟你唠嗑;唱千万次的问,又藏着少年人的执着,像你当年暗恋时,写在日记本里却不肯说出口的那句“我喜欢你”。这“人味儿”,让他的歌从录音机里走出来,走进了菜市场、公交站、工地、办公室——毕竟,激励人的从来不是高音C,而是那份“我懂你”的共情。

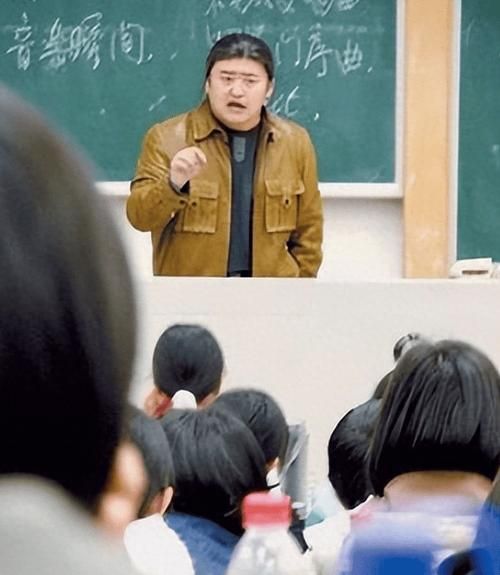

更难得的是,刘欢自己的人生,就是一首“在路上”的长调。30岁唱红北京人在纽约,却没被名利裹挟,依然在中央音乐学院当着教授,教学生“唱歌得先学做人”;40岁头发渐白,却开始尝试用AI技术辅助音乐创作,他说“时代在走,咱们不能守着旧船票,忘了新大陆”;50多岁身材发福,在综艺里自嘲“老刘现在跑不动了”,可一开口唱少年壮志不言愁,那股子“虽千万人吾往矣”的劲儿,还在。他从来没把自己当“歌星”,只说是“音乐的搬运工”——把生活中的光,搬进歌里;把黑暗里的痛,揉成照亮别人的灯。

所以你看,为什么刘欢的激励曲子“在路上”?因为它不是“爆款”,是“老酒”——越放越有味;也不是“符号”,是“火把”——烧了三十年,还能把别人的夜照亮。它不是唱给“成功人士”的凯歌,是唱给“在路上”的每个普通人的:可能你刚被老板骂,可能你孩子成绩没考好,可能你看着父母日渐苍老的脸,觉得肩上的担子重得喘不过气——但没关系,刘欢的歌在呢,就像他站在路口,跟你说“慢慢来,往前走,天亮的路上,我陪你”。

下次再撑不住的时候,不妨打开刘欢的歌。不用刻意找“励志”的,随便哪首都行——因为他的歌里,藏着我们每个人的影子:有摔倒的疼,有爬起来的倔,有对明天的期待,还有那句没说出口的:“别怕,我一直在路上。”