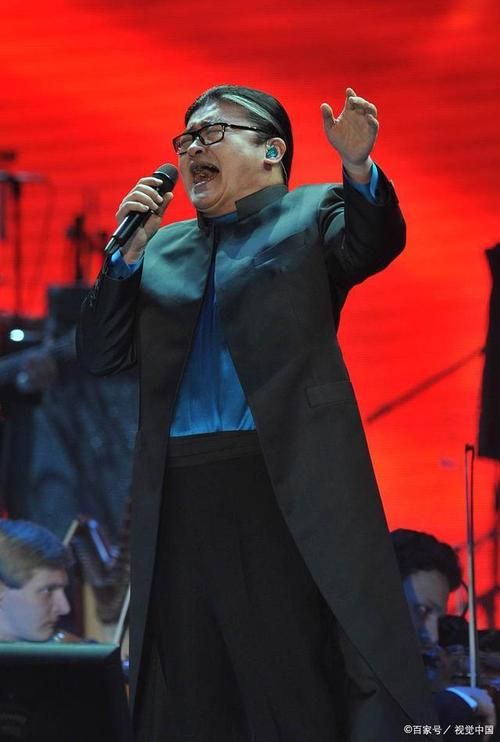

上周,朋友圈被刘欢演唱会的视频刷屏时,我刚和一个看完演出的留学生朋友聊完。她发来一段语音,带着喘不过气的兴奋:“你知道吗?刘欢唱My Way时,全场老外都在跟着挥手,我旁边一位英国大叔抹着眼泪说‘This is real music’——你敢信,这是位中文都说不利索的观众的反应?”

当“中国嗓子”遇上国际舞台,惊艳从第一秒开始

刘欢的演唱会,从来不是“粉丝向”的狂欢,更像是一场音乐与文化的双向奔赴。这次演出最特别的地方,或许在于它的“无翻译性”——即便不懂歌词的人,也能从旋律里听出弯弯的月亮里的乡愁,千万次的问里的执拗,甚至是新歌璐里那股子温柔的韧劲。

现场听过刘欢唱英文歌的人,都会被他的“语言通透感”折服。去年他唱Ain't No Sunshine时,有乐评人评价:“他的英文咬字像北京胡同里长大的老外,带着自然的松弛感,没有刻意的‘洋腔’,却比很多母语歌手更懂歌词里的情绪颗粒度。”这次演唱会上的Seasons in the Sun,副歌部分那声绵长的“Good time all the time”,直接把时光倒流的感觉唱进了观众心里——有位90后观众在超话里写:“我爸跟着哼了半宿,说明年退休也要去看一场。”

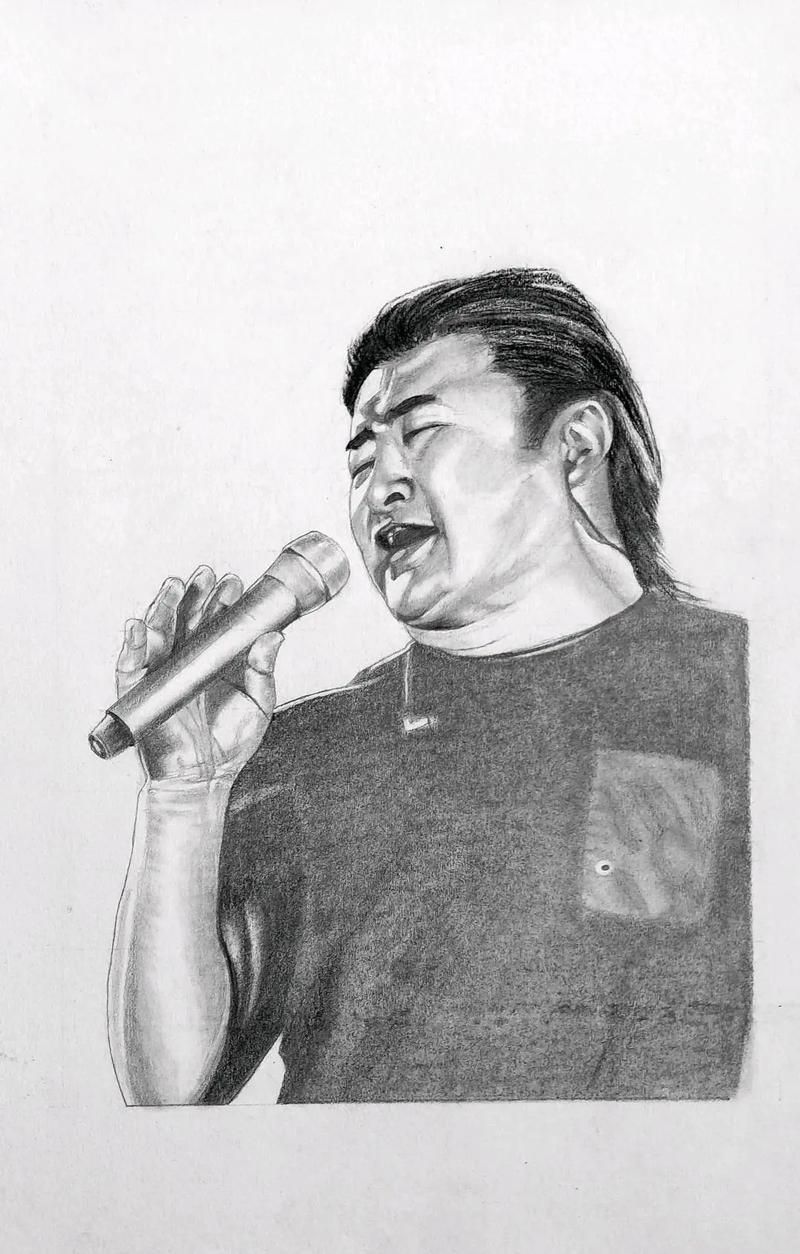

“60岁的舞台王者”,凭什么让全场起立鼓掌三次?

很多人问:“刘欢这年纪,唱三个小时能顶得住吗?”答案藏在三个细节里。

一是他的“呼吸感”。唱从头再来这种高亢曲目时,气息稳得像装了定海神针;轮到北京你好时,声音又能瞬间切换成低沉的叙述,像在耳边讲故事。观众席里,有学声乐的大学生偷偷录音,后来跟我说:“老师说过好歌手的气口是‘藏’的,但刘欢的气口你能听得到——不是不稳,是让你觉得‘这口气就该这么换’,自然得像人在说话。”

二是他的“不端着”。演唱会中场,他聊起年轻时写歌的糗事:“那时候想写首国际化的歌,结果英文歌词全是‘你爱我我爱你’的酸词儿,自己听着都想笑。”台下笑成一片时,他突然补了句:“但现在明白了,音乐哪有什么‘国际’‘本土’,只要是真感情,哪儿的人都听得懂。”

最戳人的是安可环节。当他唱完天地在我心,观众自发喊“Encore”,他擦着汗摆摆手:“岁数大了,加一首就得缓半天。”但看到前排外国观众举起“Liu Huan, Legend”的灯牌时,他又笑着加了句:“行,那再给大家唱首老歌,就当陪你们这些‘老朋友’熬熬夜吧。”那一刻,台下的掌声能掀翻屋顶——没有控场话术,只有歌手和观众之间的“双向奔赴”。

为什么外国观众说:“This is not a concert, this is a story.”

演出结束后,我在场外采访了几位外国观众。来自米兰的音乐教师玛利亚拿着手机翻录的视频说:“我听过很多演唱会,但刘欢的是唯一一个让我忘记自己在‘听歌’的——他唱千万次的问时,像在给世界讲一个关于‘寻找’的故事,这个故事里有你的我的,所有人的。”

一位在上海工作5年的程序员杰克则提到:“我中文不好,但刘欢的歌我循环了三年。今天终于明白,为什么他的音乐能进Power of Love的歌单——不是因为他唱得好,是因为他的声音里有‘人味儿’,有笑着流泪的劲儿,这是任何语言都翻译不了的。”

是啊,刘欢的演唱会,从来不是技术的堆砌,也不是情怀的消费。它像一个巨大的磁场,把不同年龄、不同国籍、不同母语的人聚在一起,用音乐当“普通话”,讲那些关于爱、关于执着、关于时光的“通用故事”。

下次如果有人问你“刘欢的演唱会怎么样”,你可以告诉他:“去看看吧,你会发现——好的音乐,从来不需要翻译。”