提起刘欢,脑海里总会先跳出几个标签:“音乐教父”“行走的CD”“国民导师”。但你真的了解他吗?不是舞台上西装革履开口跪的评委,也不是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,而是褪去所有光环后,那个会在凌晨三点给发小打电话聊京剧,会在女儿婚礼上唱橄榄树时红了眼眶,会因为一句“孩子们需要榜样”而拒绝真人秀的普通人。他的“素描”,从来不止是音符里的传奇,更是线条里藏着的人间烟火。

一、音乐线条:从美声到流行,他画的是华语音乐的兼容并蓄

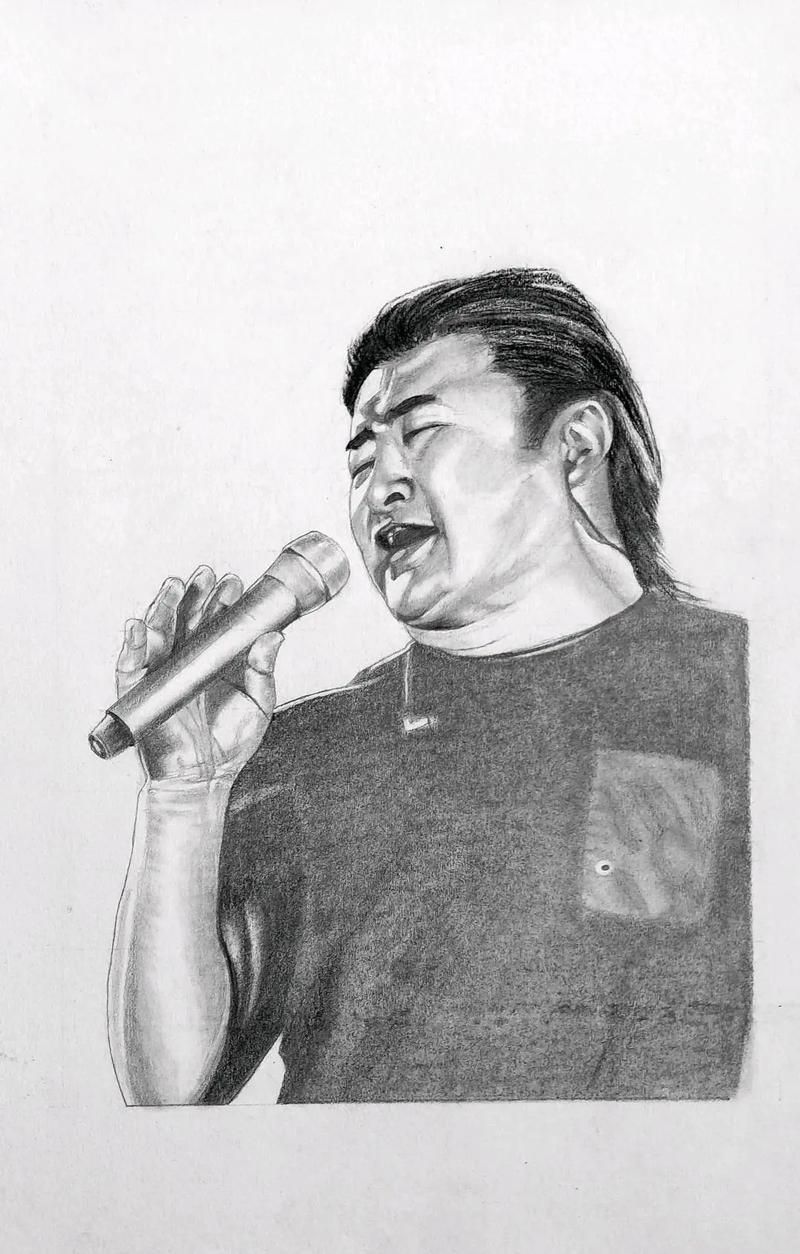

刘欢的歌声,像极了他笔下最擅长的那类素描——既有美声唱法的扎实笔触,又有流行音乐的细腻留白。1987年,他还是中央音乐学院的青年教师,站在校园晚会的舞台上唱少年壮志不言愁,那声音像一把刀,劈开了当时乐坛的沉闷。很少有人知道,这首歌他只录了一遍,导演听完直接拍板:“就它了!”

后来弯弯的月亮火了,缠绵悱恻的旋律里,他把民族唱法的韵味揉进了流行框架,像给水墨画晕染了一层淡淡的胭脂。再后来好汉歌横空出世,他那句“嘿、嘿、嘿”不是吼,是从腹腔里顶出来的山野气,像用炭笔在素描纸上狠狠抹了一笔,粗粝又生动。音乐人徐沛欣说:“刘欢的歌里藏着地图,听千万次的问能想到星空下孤独的探索,听从头再来能看见市井里倔强的背影,他把中国人的情感,用音符画成了一幅流动的清明上河图。”

二、舞台光影:聚光灯背后的“笨”与“真”

总有人问:“刘欢为什么能当导师这么多年?”答案藏在那些你没注意过的细节里。在中国好声音的舞台上,他曾为了一个学员的和声细节,把音响师、编曲、学员叫到角落里,掰开揉碎了讲:“这里不是越高越好,是像老棉袄一样,得把人包起来。”有次学员唱哭,他递纸巾的手在抖,自己先红了眼眶:“我比你大,但我知道不容易。”

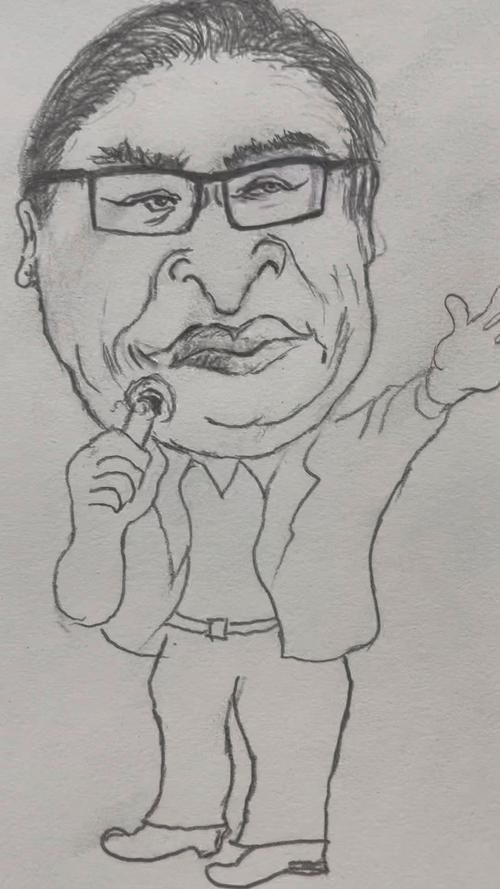

这样的“笨”背后,是对舞台的敬畏。2018年他因健康问题瘦了30斤,上台前得靠打针才能坚持,却依然笑着说:“观众花钱来,不是来看我病的。”有次后台记者问他“怕不怕过气”,他正啃着一个苹果,含混地说:“过不过气我不管,只要我还能唱,就得唱点真的。”聚光灯打在他脸上,眼角的皱纹像素描的明暗交界线,藏着一个艺术家最本真的坚持。

三、生活留白:不为人知的“圈外人”刘欢

镜头外的刘欢,活得像个“圈外人”。他爱京剧,能和京剧名角儿聊到凌晨,没事就爱吊吊嗓子来一段空城计;他爱猫,家里的主子是只三花猫,朋友圈晒的都是“主子今天赏脸让我撸了三分钟”;他更爱家庭,为了女儿,他推掉了不少综艺,宁愿在家陪她练钢琴,看她从一个小丫头片子长成亭亭玉立的新娘。

有次采访,主持人问他“最骄傲的成就是什么”,他没提金曲奖,也没提千万粉丝,而是指着手机里女儿的照片说:“你看她现在笑起来,跟我妻子年轻时一个样。”那一刻,他眼里有光,像素描纸上的高光,柔和又温暖。原来最难的素描,从来不是画出多么惊艳的线条,而是把生活中的细碎温暖,一笔一画刻进时光里。

尾声:那张还在“画”的素描,没有终点

其实刘欢的素描从没完成过。从青涩的青年教师到乐坛常青树,从聚光灯下的偶像到厨房里的丈夫,他一直在用生活作笔,以时间为纸,画着一个普通人如何在热爱里长出根须。你说他是“大师”,可他却说“我永远是个学生”;你说他“传奇”,他却觉得“不过是把喜欢的事做了半辈子”。

下次当你再听刘欢的歌时,不妨闭上眼睛:那不是遥远的“神坛之音”,而是一个男人的声音里,藏着他对生活的热爱,对艺术的执着,以及对世界最温柔的回应。毕竟,最好的素描,从来不是画得多像,而是里头藏了多少“人味儿”。而刘欢的素描,恰恰装满了人间最珍贵的——真诚。