提到刘欢,很多人的第一反应是“华语乐坛的活化石”——那首从头再来的豪迈,好汉歌的沧桑,几乎刻进了几代人的DNA里。但你知道吗?这位在乐坛封神的大神,其实是土生土长的北京人。北京,这座既有胡同烟火气又有国际范儿的city,不仅孕育了刘欢,还藏着不少星光熠熠的“老乡”艺人。今天咱们就来聊聊,刘欢的同乡圈子里,还有哪些面孔让你眼熟?

先说说刘欢的“北京基因”有多正

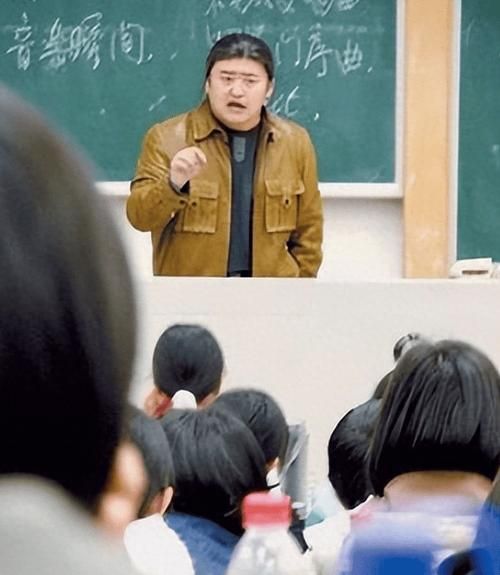

刘欢1963年出生在北京一个普通知识分子家庭,从小在什刹海附近的胡同里长大。北京孩子特有的“京腔京韵”和“敢说敢侃”的劲儿,在他身上体现得淋漓尽致。早年间在高校任教时,学生就说他是“用京片子讲乐理”的亲切老师;后来参加综艺节目,即便面对镜头,那股子“胡同里串出来的实在劲儿”也藏不住。有人说刘欢的歌里有“大江大河”的气势,其实这股子大气,或许就源于北京这座城赋予他的开阔与包容——既有老北京的礼数,又有国际化的眼界,这大概就是“刘欢式”音乐的底色。

北京老乡艺人的“星光图鉴”:从舞台到银幕,他们都是“北京名片”

刘欢不是孤例,北京作为文化中心,这些年走出了一大批让全国观众喜爱的艺人。说他们是“老乡”,不仅是地理上的巧合,更像是一种文化气质的共鸣——身上都有股“北京老炮儿”的通透、幽默和专注。

最熟悉的“舞台老乡”:濮存昕,从人艺台柱到国民“暖叔”

如果说刘欢是乐坛的“北京符号”,那濮存昕就是话剧界的一面旗帜。同为北京人,濮存昕从小在人艺院长大,看父母排戏、上台报幕是家常便饭。他塑造的茶馆里常四爷、屈原里的屈原,个个活灵活现,把北京话的韵律美和角色的灵魂揉得恰到好处。生活中的他更像个亲切的北京大爷,爱骑自行车逛胡同,爱聊老北京的风俗,那句“不差钱”的口头禅虽是小品里的台词,却意外地契合了他“接地气”的形象。刘欢和濮存昕虽在不同领域,但都带着北京人“做一行精一行”的执拗,一个用歌声讲故事,一个用舞台塑人生,算是老乡圈里的“实力代表”了。

“京腔百灵鸟”:蒋雯丽,把北京女性的柔韧演进了骨子里

蒋雯丽是很多人心中的“大青衣”代名词,这位凭借金婚正阳门下等作品拿奖拿到手软的演员,其实也是北京人。她的身上有种北京女性特有的“刚柔并济”——演虎妈猫爸里的毕胜男,有职场女性的雷厉风行;面对家庭时,又有母亲和妻子的温柔体贴。说话时带着点京腔的尾音,不疾不徐,像胡同里飘来的槐花香,让人舒服。她和刘欢一样,都是“用作品说话”的艺人,不炒作、不喧嚣,只是默默打磨演技,这种“北京式的低调”,让他们在娱乐圈显得格外难得。

“笑果工厂”里的北京幽默:大张伟,把市井智慧唱成流行乐

提到北京艺人的幽默,大张伟绝对是“顶流”。这位花儿乐队的主唱、后来的“段子手歌手”,天生一张“北京胡同脸”——贫、逗、机灵,还带着点孩子气的执拗。他的歌从嘻唰唰的魔性神曲,到阳光彩虹小白马的治愈欢快,总能把北京人的“乐天派”精神揉进旋律里。舞台上的他插科打诨,私下却对音乐创作偏执较真,这种“贫嘴外表下的认真劲儿”,可不就是典型的北京“老炮儿”做派?虽然音乐风格和刘欢截然不同,但“为北京人争口气”的本土情怀,倒是异曲同工——刘欢用艺术高度,大张伟用流行传播,都在让北京文化“走出去”。

还有这些“隐形老乡”:他们可能没上过热搜,但作品里有北京魂

除了这些“顶流”,北京老乡里还有不少“宝藏艺人”。比如“黄金配角”刘金山,在武林外传炊事班的故事里总是一脸“老实人”模样,台词功底深厚,一开口京味儿十足;再比如“京韵大鼓皇后”骆玉笙的传人张蕴华,虽不常出现在综艺,但把老北京的曲艺文化传承得有声有色。他们或许没有刘欢那样的国民度,却都在用不同的方式诠释着“北京”二字——是胡同里的叫卖声,是茶馆里的醒木响,是四合院里的家长里短,是一座城市的文化根脉。

为什么我们总爱“扒”明星的老乡身份?

仔细想想,观众对“明星老乡”的好奇,其实藏着一种朴素的情感共鸣。刘欢的歌让我们想起家乡的味道,濮存昕的戏让我们感受到胡同的人情味,大张伟的歌让我们笑出市井的烟火气——这些艺人的作品,像一面镜子,照出了我们记忆里那些与“家乡”相关的温度。地域文化从来不是刻板的标签,而是一种身份认同的纽带:当你说“刘欢是我老乡”,不仅是找到一个熟悉的地理坐标,更像是找到了一种文化上的“自家人”。

所以,刘欢的老乡是谁?是濮存昕、蒋雯丽、大张伟,是每一个用北京文化滋养作品的艺人,也是每一个在生活中传承这座城市精神的普通人。下次当你听到刘欢唱“故乡云”,不妨想想,他身后那片孕育了他的土地,还藏着多少未说完的“北京故事”。而那些和你“沾亲带故”的明星老乡,或许也在用自己的方式,让你对“家乡”的理解,多了一层温暖的注脚。