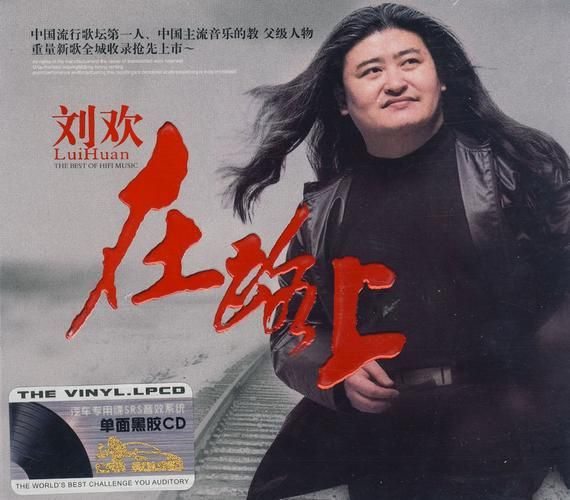

你有没有过这样的时刻?开车时电台突然切进一段旋律,那把略带沙哑的女声悠悠唱着“那一天/我不得已上路……”,方向盘上的手指不自觉地跟着打节拍,眼眶突然就热了。这首歌就是在路上,而让这首歌有了灵魂的,除了刘欢后来荡气回肠的男声,还有一个几乎被遗忘的名字——那最初的、让刘欢听到后拍案叫绝的女声版。

1993年的Demo带:一把吉他,一个还没出名的女歌手

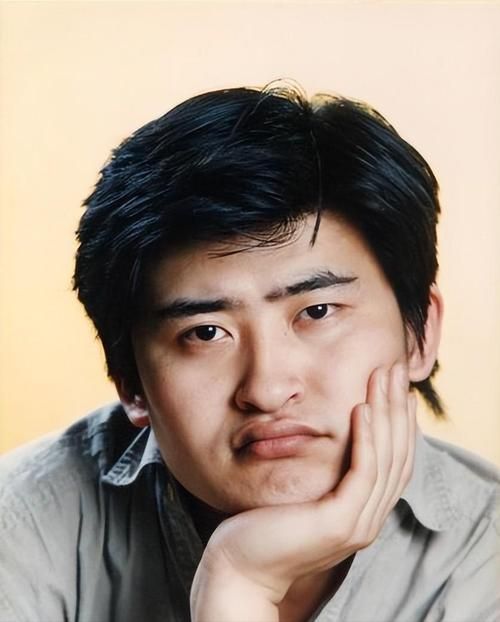

要聊在路上的女声,得先回到1993年。那时的刘欢刚唱完少年壮志不言愁,已经是内地乐坛的“定海神针”,但他心里憋着一股劲——想写一首真正属于普通人的歌,不是英雄主义的呐喊,而是平凡人在路上的迷茫与倔强。

他和词作者关峡(后来成了国家交响乐团的指挥)在北影厂的招待所里憋了三天,旋律改了十几版,总觉得缺点什么。“太激昂了,像喊口号;太温柔了,又没劲儿。”刘欢皱着眉头对关峡说,直到半个月后,朋友带来一盘Demo带。

弹吉他的是个小伙子,唱歌的女孩叫黄绮珊——没错,就是后来被称作“亚洲第一女声”的Sara黄。当时的她还没正式出道,在歌厅跑场,唱得最多的就是欧美金曲。那天她抱着吉他,嗓子有点哑,却把在路上唱出了另一种味道:不是“我要去远方”的豪迈,而是“我不知道去哪儿,但得往前走”的释然。

“她唱‘岁月不知人间多少的忧伤’时,尾音颤了一下,像是从喉咙里挤出来的叹息。”多年后刘欢在采访里回忆,“那不是技巧,是生活。我当时就觉得,对,就是这种感觉——普通人走在路上的样子,有狼狈,但不想停。”

为什么是女声?刘欢说:“这是给平凡人的情书”

你可能要问:刘欢自己唱得这么好,为什么非要推一个女声版本?

这就要说到刘欢对“内容价值”的执拗了。他总觉得,男声版的在路上太“满”,像一杯烈酒,适合宣泄;但女声版更像温吞的茶,喝到胃里才懂后劲。“生活里我们走在路上,不是为了征服谁,就是为了糊口。”他曾说,“女声的细腻,能把这种藏在日常里的坚韧唱出来——你看她唱‘看那满天飘零的花儿,也为你感动吗’,问得多轻,其实多沉重。”

更关键的是,当时的乐坛几乎被“大歌”垄断,不是歌颂祖国,就是爱情至上。刘欢想做点不一样的:“在路上的女声,是给每个挤早高峰地铁、为了房租加班、在深夜哭完第二天照样上班的人的歌。它不是励志,是‘我懂你’。”

事实证明,刘欢的眼光毒。1994年,女声版在路上通过电台传开,没有宣传,没有MV,却成了当年街巷间的“私藏单曲”。北京一位出租车司机后来写信道:“我女儿那年考砸了,整天躲屋里不出门,有天我放这首歌,她哭了,说‘爸,我也得往前走啊’。”

30年后的我们,为什么还在听“她”唱的在路上?

2023年,歌手请来了61岁的黄绮珊,当她唱起在路上时,弹幕里飘过最多的词是“破防了”。有人评论:“30年前她唱的是一个女孩的迷茫,现在唱的是一个女人的通透,变了嗓音,没变那份‘在路上’的劲儿。”

这或许就是经典的力量。刘欢当年坚持要女声版,不是为了猎奇,而是他深信:好音乐不应该只属于某个时代,某个群体,它应该像一面镜子,照见每个听者的故事。黄绮珊的嗓子或许不是最完美的,但她的里有刘欢说的“生活感”——是熬夜改方案时的咖啡味,是车站告别时的红眼睛,是跌倒了爬起来时拍拍裤腿的土。

如今再听在路上的女声,你会发现它早已不是一首歌,而是一个时代的精神切片:90年代的下海潮、千禧年的北漂族、10后的内卷青年……每个时代都有“在路上”的人,而这首歌像一双温柔的手,拍着我们的肩膀说:“慢慢走,别怕。”

所以你问,刘欢为什么力推这个女声版30年?或许答案就藏在那个没加修饰的尾音里——真正的艺术,从不需要喧嚣,只消一句“我懂”,就能跨越山海,让无数人在旋律里认出自己。

(注:本文部分参考资料来自刘欢1995年音乐生活访谈、黄绮珊2016年人物专访)