提起刘欢,大多数人脑海里蹦出的关键词可能是“实力派歌手”“好声音导师”“裤子大几围”,甚至是他日渐发福的身材和标志性的光头。但很少有人知道,在那个博客还盛行的年代,他曾是圈子里“笔耕不辍”的“野生评论家”——没有团队包装,没有热搜预热,仅凭一台电脑和一股较真劲儿,硬是把个人博客写成了娱乐圈的“活化石”。如今翻看那些被尘封的文字,你会发现:原来我们一直错过了刘欢身上最珍贵的“隐藏剧情”。

从“歌手笔记”到“行业清醒剂”:他写的不是博客,是“音乐人的良心话”

2006年,博客在中国互联网野蛮生长,明星们不是在晒自拍就是在发通告,刘欢却悄悄开了一个名为“刘欢的家”的博客。没有花哨的设计,没有刻意的人设,只有大段大段的文字,像坐在老友家的沙发上聊天,聊音乐,聊行业,甚至聊他刚看完的一部电影。

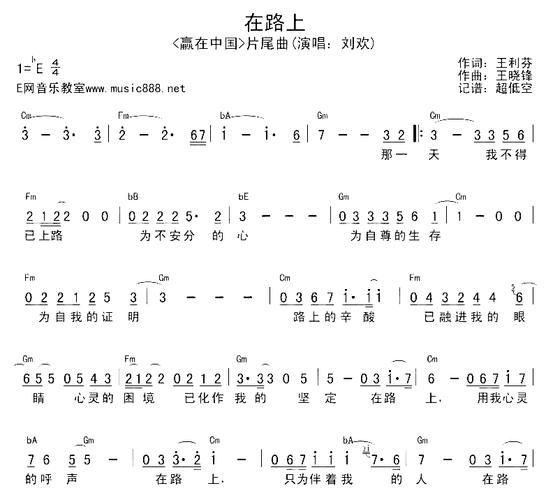

有人翻到他写周杰伦的那篇博文,至今被粉丝奉为“最懂乐坛的人”。他没有用“天才”“鬼才”这类空洞的词,而是拆解晴天的钢琴伴奏:“副歌的和声走向用了那不勒斯和弦,这种和弦自带忧伤感,但周杰伦在第二段主歌加了点爵士的即兴,就像给伤疤贴了创可贴——疼,但不至于流血。”这种“庖丁解牛”式的分析,在如今遍地营销的乐坛,简直像一股清流。

更敢说的是他对选秀节目的看法。2012年好声音正火,作为导师的刘欢在博客里写:“导师转身不是秒杀选手,是给年轻人机会,但别把‘机会’捧成‘造神运动’。音乐是手艺,不是流量游戏,观众爱听的永远是打动人的东西,不是‘悲惨故事’。”这话放到现在,依旧能让那些靠“卖惨博眼球”的选秀节目扎心。

“段子手”藏不住了:原来最儒雅的歌手,最懂人间烟火

很多人以为刘欢是“不食人间烟火”的艺术家,翻看他的博客才发现:这哥们儿不仅懂音乐,还是个“业余段子手”。

有篇博文他写自己带女儿逛街,女儿非要买双“荧光绿”的鞋子,他吐槽:“那颜色亮得能当手电筒用,我说‘闺女,咱低调点’,她回我‘爸,你专辑封面比这还闪’。”配图是他穿着西装、脚踩运动鞋的“混搭风”,文字底下还标注:“音乐人嘛,总要有点打破常规的勇气。”

还有一次他写邻居家的猫,说那猫总趴在他家窗台上“监听”他练琴,“一开始我以为它喜欢贝多芬,后来发现它只在我唱弯弯的月亮时‘喵喵’叫,估计是想让我唱小猫咪?”这些文字里没有明星的架子,就是个普通的“老父亲”“铲屎官”,温暖得让人想偷窥他的朋友圈。

为什么说刘欢的博客,是娱乐圈的“稀缺标本”?

如今的娱乐圈,社交文案要么是“凹人设”的模板句,要么是“带货”的硬广,能像刘欢这样“掏心窝子”写东西的,大概比大熊猫还稀少。

他的博客里没有一句“感谢粉丝支持”的客套话,却藏着对音乐最执着的热爱——有篇写给年轻音乐人的博文,他写道:“别跟我说什么‘市场需要’,市场需要的是好作品,不是‘市场想要’。你今天迎合市场,明天就被市场抛弃。”这话放在2024年,依旧给那些急于求成的流量艺人上了一课。

更难得的是“透明感”。他会在博客里承认自己“不懂直播带货”,“看别人吆喝五分钟卖一万件衣服,我连摄像头往哪儿摆都搞不清”;也会写自己“老了,记性差了”,“以前一首歌录十遍就能过,现在录二十遍还觉得跑调”。这种“不完美”的真实,比任何“完美人设”都更有力量。

尾声:那些藏在博客里的“未完待续”

刘欢的博客停更于2018年,最后一篇的标题是好久不见,不是因为懒。他说:“生活不是只有文字,还有琴键上的指纹、女儿的笑容,和窗外的一缕阳光。”如今,他依旧在音乐世界里“熬着岁月”,偶尔出现在综艺节目里,被网友调侃“裤子又大了一圈”,但很少有人再提起,他曾用文字为娱乐圈留下一座“精神花园”。

或许刘欢从来不在乎“流量”或“热搜”,他只想做个“手艺人”——用手上的乐器弹出好旋律,也用笔下的文字写下真心话。在这个“快消品”盛行的时代,这样的“笨拙”,反而成了最珍贵的“奢侈品”。

所以,如果有一天你想看看“明星”该有的样子,或许可以去刘欢的博客里逛逛——那里没有滤镜,没有剧本,只有一个男人,对音乐、对生活、对世界的,最坦诚的热爱。