要说华语乐坛有个“活化石”,刘欢大概算一个。从上世纪80年代唱到今天,他的歌没在短视频里疯传过几首,却总能在KTV的大合唱里扛起大梁——你家楼下的广场舞阿姨跳过好汉歌,爸妈的功放里循环过千万次地问,你自己开车时大概也跟着从头再来吼过“心若在梦就在”。有人统计过刘欢的歌,大大小小加起来少说也上百首,但真正能叫得上名字的经典,好像随便一拎就是一代人的BGM。这事儿奇不奇怪?一个不太上综艺、不炒流量的歌手,凭什么他的“全部歌”能横跨三十年,还没过时?

先说说那些刻在DNA里的“国民金曲”。要问刘欢哪首歌传唱度最高,好汉歌绝对排第一。1998年水浒传播出时,谁家没跟着“大河向东流啊”吼两嗓子?很多人不知道,这首歌刘欢只用了半个小时就录完了——不是赶时间,是当时作曲家赵季平写出来就是一气呵成的“大碗茶味”,刘欢一开口,那股子市井里的豪情和江湖气就全出来了。后来有次采访,他说“唱的时候脑子里都是梁山好汉拍桌子喝酒的样子”,你看,好歌从来不是炫技巧,是把故事揉进声音里。

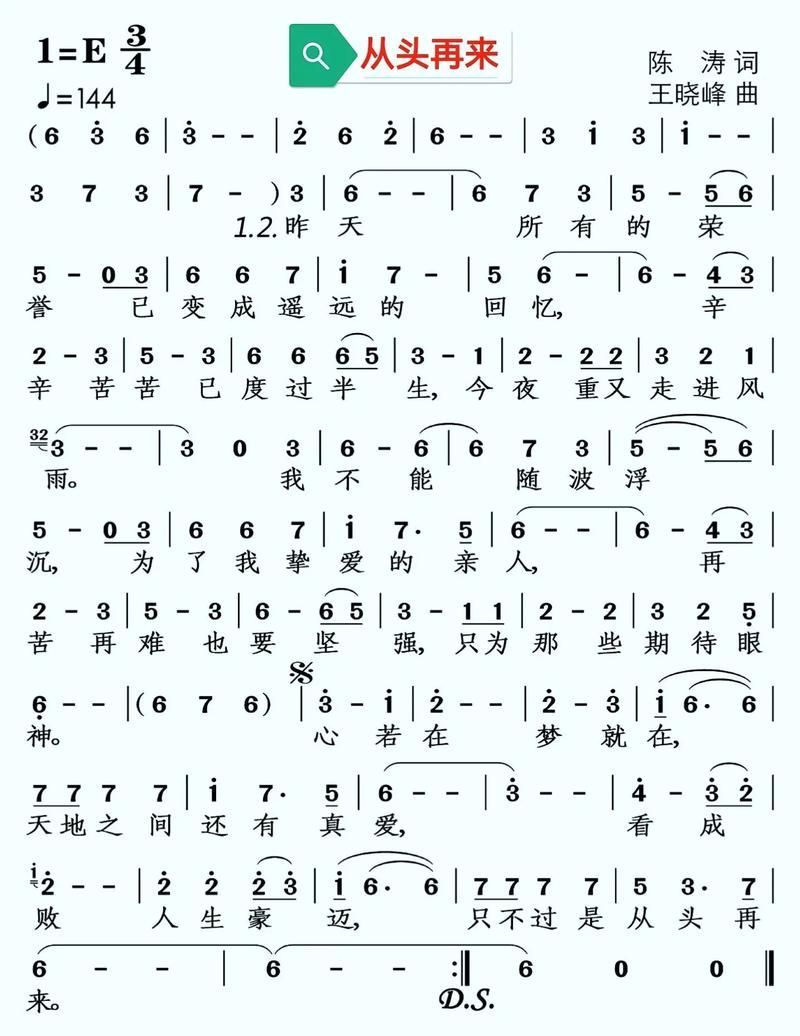

说到故事,从头再来的故事更戳心。2000年前后国企改革,多少下岗工人戴着红花离开工厂,电视里突然响起这首歌:“心若在梦就在,天地之间还有真爱;看成败人生豪迈只不过是从头再来”。刘欢没拿一分钱广告费,就是觉得“这时候老百姓需要一句实在的鼓励”。后来他去工厂演出,台下工人跟着唱哭成一片,这歌哪是商业作品,分明是时代的声音印子。

但你以为刘欢只会唱“大歌”?那可太小瞧他了。早年在北京国际关系大学教书时,他偷偷写过几首“小而美”的歌,比如弯弯的月亮,前奏一响,老胡同里的月光好像就洒在耳朵尖上:“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥”。这首歌当年拿奖拿到手软,可刘欢说“我唱它不是为了得奖,就是想让人想起小时候坐在河边数星星的样子”。你看,他总知道怎么用声音把人拽进某个具体的场景里,比任何华丽辞藻都管用。

再翻翻刘欢的“歌手身份证”,你会发现这家伙压根没按套路出过牌。别人出专辑靠爆款歌刷榜,他1997年记住整张专辑全是艺术歌曲,连歌名都透着股书卷气,结果愣是拿了“全国最佳通俗演唱专辑”;别人上综艺想涨粉,他56岁参加歌手,唱凤凰于飞时调侃自己“嗓子跟砂纸似的”,结果因为“把流行唱出了京剧的魂”又圈一波粉。有次记者问他“现在流行电子音乐,你担心被淘汰吗”,他笑:“音乐哪有淘汰不淘汰,只有真不真。你把心里想说的话唱明白,就有人愿意听。”

这话可不是吹的。你去翻翻评论区,00后说听弯弯的月亮想起奶奶的故事,90后说天地在我心是他们动画片的启蒙,70后更绝,直接说“刘欢的歌是我家吵架时的‘暂停键’——只要一放,我爸的茶杯、我妈的围巾,全跟着节奏晃”。你看,好歌哪有什么“时代局限”,它像老酒,酿的是人的情绪,酿的是生活的样子,越老越有味。

其实说到底,刘欢的“全部歌”哪是什么歌曲合集,分明是一部用声音写的“生活史诗”。他用千万次地问唱尽爱情的辗转,用从头再来唱响草根的倔强,用亚洲雄风唱过国家的荣光,现在又在声生不息里带着年轻歌手唱粤语经典——他好像从没把自己当“明星”,就是个爱唱歌的老师,愿意把心里的光,一句一句唱给你听。

下次刷手机歌单时,不妨搜搜刘欢的歌。不用听全部,就挑一首你觉得“老掉牙”的,戴上耳机听听,说不定你能在那醇厚的嗓音里,找到某个被自己遗忘的夜晚,或者某个突然想通的道理——这大概就是经典的样子吧?它不追着你跑,但你总会在某个路口,与它撞个满怀。