最近刷短视频,总能刷到刘欢老师唱一剪梅的片段——有人在雪地里跟着调子晃头,有人在KTV举着麦克风哽咽,连小朋友都会奶声奶气地唱“雪花飘飘,北风萧萧”。奇怪,这首歌都35年了,为什么越老越“上头”?明明旋律简单,歌词也不算华丽,可偏偏前奏一响,就像被按了回忆开关,鼻子莫名就酸了。

其实这首歌啊,藏着三个“没想到”,每个都戳在人心最软的地方。

第一个没想到:词作者根本不是职业写词人,而是个“数学老师”

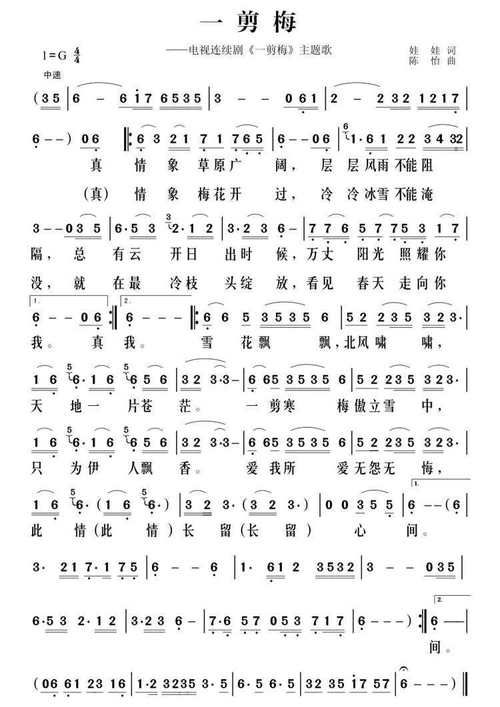

提到一剪梅,很多人以为是刘欢自己写的词,毕竟他唱得太有“故事感”了。但真相是,歌词来自台湾词人娃娃(陈桂珠),就是后来给齐秦写大约在冬季、给张惠妹写剪爱的那位。更意外的是,娃娃拿到这首歌的旋律时,其实犯难了——作曲家颂是个新锐音乐人,旋律抓耳,但调子带着点“旧式抒情”的缠绵,该怎么写才能不落俗套?

她对着窗外想了三天,突然想起小时候读的宋词:“驿寄梅花,鱼传尺素”。古人用梅花传递思念,多美啊!于是她把这种“含蓄又深情”的劲儿揉进歌词里,没有“我爱你”的直白,却句句是“我想你”。“真爱都凋零”不是悲观,是经历过遗憾后的通透;“雪花对白”不是写景,是把孤独变成了诗。

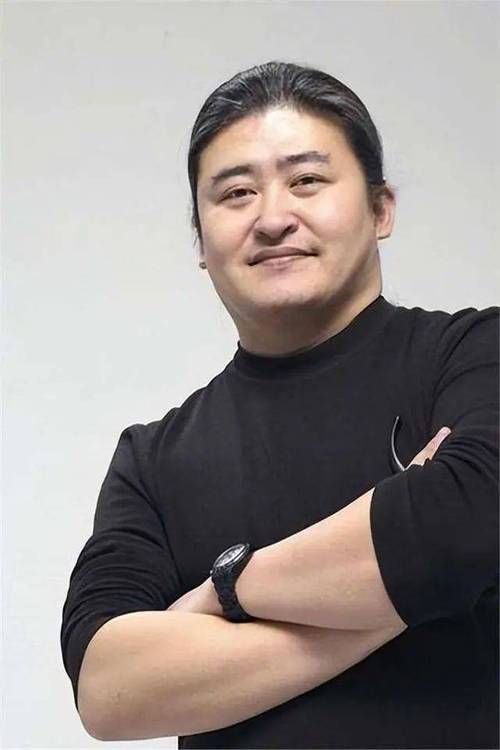

后来刘欢录音时,特意和制作人说:“这歌得‘收着唱’,不能吼,得像在炉边对人说旧事。”你听他唱“一剪寒梅傲立雪中”,声线像温了一年的老酒,醇厚里带着点沙哑,真就像个老朋友在讲他当年的故事。

第二个没想到:35年前,这首歌连“主打歌”都没当上

1983年,刘欢还在中央音乐学院读书,被导演张鑫炎选中,为电影少林小子唱插曲。当时片方找来好几首歌,都觉得“不够味”,直到刘欢抱着吉他哼了一剪梅的demo——没有华丽的编曲,就他一把嗓子,带着点民谣的质朴,却把电影里那种“江湖儿女情未了”的劲儿唱透了。

可因为是“插曲”,这首歌在当年没怎么红,连专辑都没收录。直到1985年,刘欢在央视春晚唱了少年壮志不言愁,才真正被全国观众记住。没想到几年后,一剪梅因为电视剧一代皇后大玉儿火了——剧中主角 Background Music 一响,观众们突然“啊”一声:“这不是刘欢唱的歌吗?”

这一“等”,就是35年。后来短视频兴起,这首歌更是成了“全民BGM”:有人用它记录雪天漫步,有人用它怀念逝去的亲人,甚至消防员出警时,对讲机里都会飘出这句“雪花飘飘,北风萧萧”。原来好歌从不怕“慢火慢炖”,时间会替它找到每一个需要它的人。

第三个没想到:我们哭的不是歌,是藏在歌词里的“自己的故事”

为什么35年后,听到“真爱都凋零,难舍难分”还是会破防?大概是因为,歌词里写的哪是“梅花的爱情”,分明是每个人的“人生缩影”。

学生时代听“真爱都凋零”,觉得是矫情,等经历过一次刻骨铭心的离别,才懂“难舍难分”四个字有多沉;刚工作时听“雪花对白”,只觉得节奏慢,等独自在异乡过了一个没有雪的冬天,才突然明白“何处寻觅我”的孤单;父母辈听“一剪寒梅,傲立雪中”,想到的是年轻时吃过苦却从不低头的日子,我们听着,心里想的或许是“自己什么时候也能像梅花一样,扛住生活的风雪”。

刘欢有一次采访说:“我不觉得这首歌是‘老歌’,它就像老房子墙上的画,每次看都有新感受。”是啊,歌还是那首歌,只是听歌的人长大了。旋律像一把钥匙,打开的不是回忆的“锁”,而是心里那些说不出口的“遗憾”“怀念”和“坚强”。

说到底,一剪梅哪有什么“惊天动地”的秘密?它不过是把最简单的情感,用最真诚的方式唱了出来。就像刘欢的样子——不炒作、不营销,就站在那儿,用一辈子的热爱唱好每一首歌。

下次再听到“雪花飘飘,北风萧萧”,别急着划走。或许你会在那句“真爱都凋零”里,找到某个深夜的自己;在“一剪寒梅”的傲骨里,重新拾起前行的勇气。毕竟,35年了,还在被传唱的歌,从来不是因为“经典”,而是因为它唱进了每个人心里,那片“永不凋零的雪”。