1993年的冬天,北京的一间录音棚里,刘欢抱着吉他,反复琢磨着一句歌词:“月落乌啼总是千年的风霜,涛声不见当初的夜晚。”彼时他刚结束北京人在纽约的录制,“百万美元离开北京”的台词还在街头巷尾回荡,没人想到,半年后这首叫涛声依旧的歌,会成为刻在一代人DNA里的声音。

从“洋气”歌手到“归乡”唱作人:刘欢的“反套路”选择

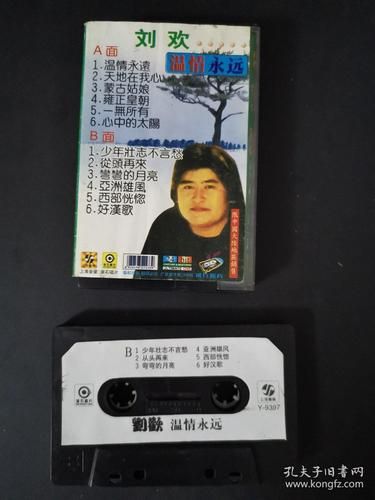

提到1993年的刘欢,大众印象里是“从中央走出去的洋气歌手”——科班出身的古典功底,能驾驭少年壮志不言愁的豪迈,也能唱弯弯的月亮的绵长,甚至能用英文音乐剧猫里的Memory技惊四座。那时的歌坛,“西北风”刚退潮,“都市情歌”正盛行,毛宁、杨钰莹的心雨轻轻的告诉你甜腻了电台,而刘欢却接了一首带着“旧时光味道”的歌。

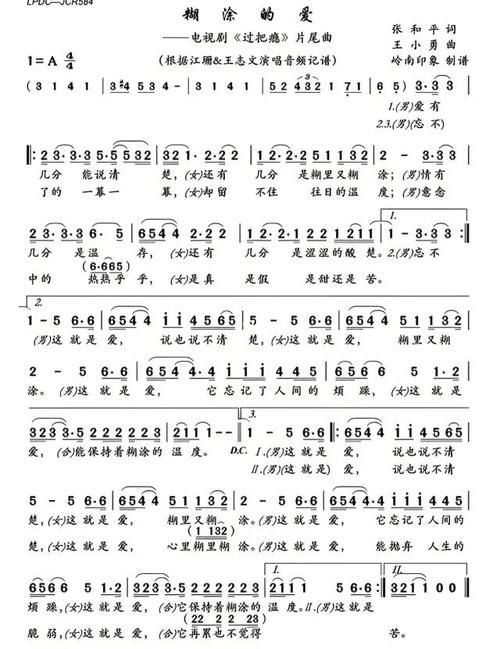

“当时制作人找到我,说这首歌‘需要岁月沉淀感’。”多年后刘欢在采访里笑,“我一看谱,哟,这不就是‘江南烟雨’的调调嘛。”可他没按“江南歌手”的套路来——没有吴侬软语的婉转,反而用略带沙哑的男中音,把“月落乌啼”唱成了“北方汉子心里的江南”:不是小桥流水的精致,是“留连的钟声还在敲打我的无眠”的厚重;不是风花雪月的缠绵,是“这一张旧船票能否登上你的客船”的执拗。

有人说刘欢“浪费了这么好的歌”,却不知他早就看透:“流行歌来得快去得也快,但能留下来的,一定是要‘扎进人心里的东西’。涛声依旧里的‘寻找’‘等待’,哪个年代的人没有?这才是它能‘涛声依旧’的根本。”

歌词里藏着中国人共同的“乡愁密码”

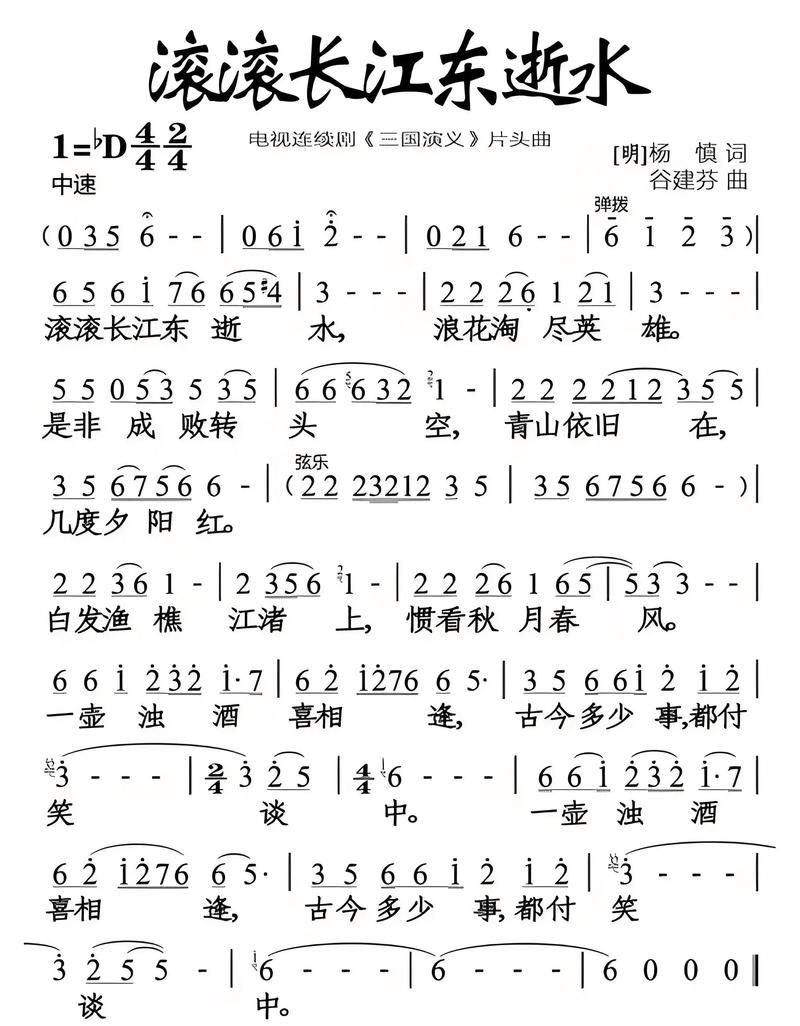

“带走一张旧船票,登上你的客船”——这句词火了28年,但很少有人知道它的原型,是苏州枫桥边的“张继夜泊”。词作者陈小奇后来揭秘:“当时我在江南采风,看到枫桥的石碑上刻着‘月落乌啼霜满天’,突然就想,如果张继活在今天,他离开千年后,会怎么寻找当年的‘姑苏城’?”

于是有了“烟雨”“枫桥”“客船”,这些中国人熟悉的意象,在刘欢的歌声里活了过来。不是唐诗的复古,是现代人的“古今对话”:我们都在生活的河流里“寻找”,都在时光的“客船”上“等待”。就像有听众留言:“我第一次听这首歌是12岁,跟着哼‘旧船票’;28岁婚礼上,放了这首歌当BGM,还是忍不住掉眼泪——它唱的是我们每个人的‘来时路’。”

更绝的是旋律。浮克作曲时没用流行的电子鼓,而是用了古筝和笛子的间奏,像给现代情歌穿了一件“中式外衣”。刘欢唱到“留连的钟声”时,故意加了气声,像是把声音“揉碎了”从远处飘来——这种“留白”感,让整首歌像一幅水墨画,听着听着,就看见了月光下的渔火和江面上摇曳的客船。

从KTV热单到“抗疫BGM”:老歌为什么能“常唱常新”?

2020年武汉疫情期间,武汉大学的留学生阿凯在宿舍弹唱涛声依旧,视频发到网上被转发了百万次。配文里写:“‘能否登上你的客船’——我想说的是,感谢所有来接我们回家的‘船’。”

原来,经典从来不是“静止的”。它像一棵老树,在不同的季节里,会结出不同的果实。对70后它是“初恋回忆”,KTV里必点的“定场诗”;对80后它是“奋斗背景音”,加班的深夜里,那句“涛声依旧”能瞬间安慰疲惫;对90后00后,它是“复古潮品”,短视频平台上,用涛声依旧配Vlog的博主们说:“这不是老土,是‘有故事’。”

而这一切的起点,是刘欢的“不敷衍”。当年录音时,他对编曲说:“吉他和贝斯要像‘江水一样流动’,不能太突出”;对和声说:“背景里加点钟声的混响,要让人一听就‘回到过去’”。甚至唱到“千年的风霜”时,他特意清了清嗓子,让声音带上点“岁月的颗粒感”——这些“吹毛求疵”的细节,让这首歌经得起时间“循环播放”。

如今再听涛声依旧,会突然明白:为什么刘欢能从“顶流”走到“常青树”?因为他从来不是追逐潮流的人,而是“做潮水的人”。就像他在歌里唱的“涛声依旧”,真正的经典,从来不是“爆红一次”,而是让每个听到的人,都能在歌声里“找到自己”——你听那涛声,是江水在流,是时光在走,也是我们在回望来路时,心里最温暖的那声“我回来了”。