最近翻看刘欢的行程表,不少网友都惊了:刚在某音乐综艺里带着年轻歌手熬大夜改歌,转头又飞到偏远山区给孩子们开了场露天音乐会;前一晚还在音乐厅和交响乐团合奏好汉歌,第二天就蹲在后台帮新人调音响话筒坐标。有人问他“这么拼图啥”,他笑着摆摆手:“瞎忙,就是觉得音乐这东西,不能老放着。”

要说“刘欢活动”,这些年其实早不局限在舞台上了。但你细品他的每一次露面,好像都藏着比“演出”更沉甸甸的东西。

当“导师”变成“老电工”,音乐圈的“笨功夫”没人比他更较真

几年前中国好声音的导播镜头记录过一个细节:有位盲人歌手唱流浪记,高音部分总差口气。刘欢没坐在转椅上点评,而是拿着话筒走到舞台边缘,跟着歌手一起深呼吸,从“气息下沉”到“喉部放松”,一个细节一个细节掰扯,像教自家孩子学走路。当时后台有人说“刘老师您这也太费劲了”,他头也不抬:“人家看不见谱,我只能把声音‘做’给他听。”

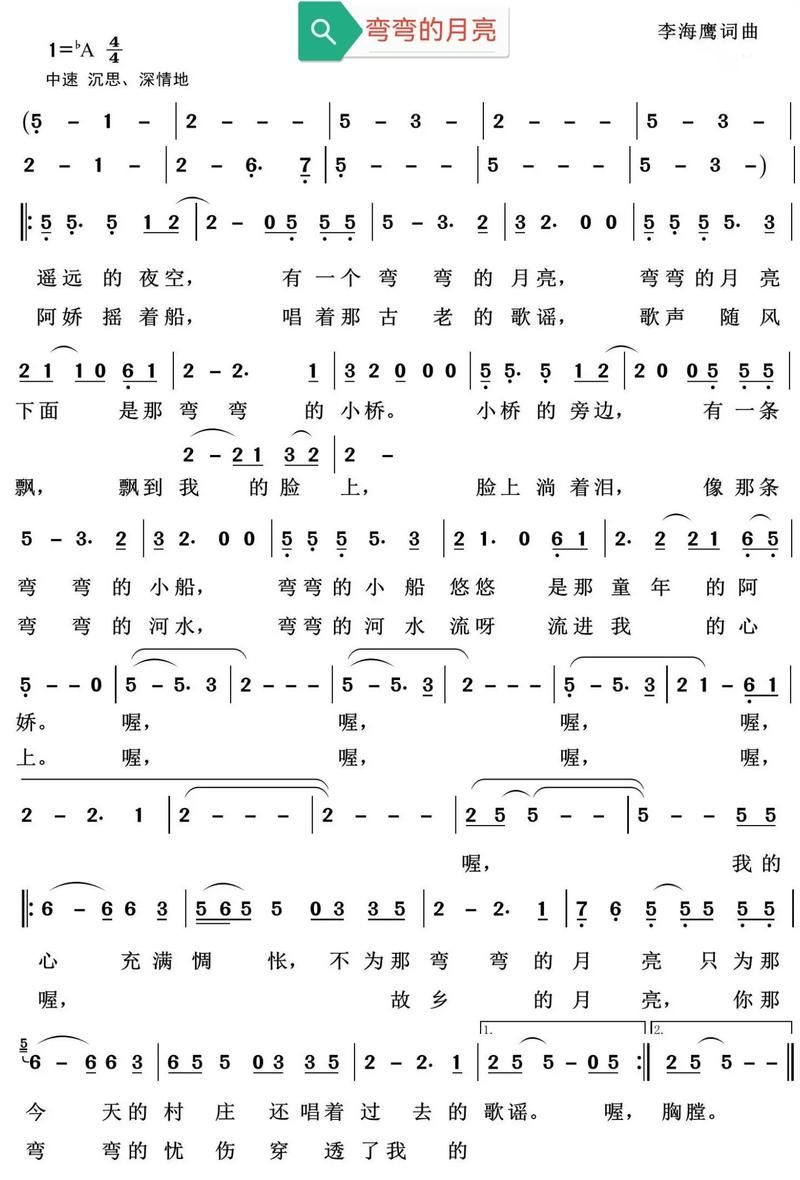

后来他在综艺里当导师,很少说“这个音准了”“情感够了”,总蹲在键盘前帮学员改编曲:弯弯的月亮加段口琴是“让城里孩子听出泥土味儿”,从头再来改降调是“大叔的声音不能吼,得让每个字都站着出来”。有次学员觉得改编太保守,刘欢直接放了自己年轻时在酒吧驻场的视频:“你看,1985年我就这么改,观众鼓掌,才是真的对。”

这种“较真”,现在成了娱乐圈的稀有物种。当大部分导师忙着选“流量选手”、拍“戏剧化镜头”时,他还在执着地当“音乐电工”——哪里线路有问题,他就蹲下来接;哪里声音太刺耳,他就亲手拧螺丝。有人说他“老派”,但年轻歌手私下说:“跟着刘老师录一期歌,比在大学学四年作曲还管用。”

不止“天籁嗓”,他的“音乐扶贫”比演唱会更让人破防

你可能看过刘欢在万人体育场唱千万次的问,但未必知道他在云南大理的茶山上,和孩子们用树叶合奏;你听过他的凤凰于飞,却未必了解他在甘肃定西的村小学,带着孩子们用玉米叶编“乐器”唱歌。

2022年他发起“乡村音乐教室”项目,没搞盛大启动仪式,而是拉着几个作曲朋友,背着吉他去了河北阜平。那个小学连像样的音乐教室都没有,孩子们第一次见钢琴,躲得远远的,说“这玩意儿太吵”。刘欢也不急,搬了张小板凳坐在钢琴前,弹了段黑猫警长主题歌,孩子们的眼睛一下子亮了。后来他教孩子们用方言编歌,“我们这儿有梯田,有泉水,唱出来得让泥土味儿飘进城里去”。一年后,那个小学的合唱团上了央视舞台,孩子们唱自己写的梯田谣,底下观众全红了眼。

有人问他“这些活动有收益吗”,他翻出手机里孩子们的照片:“你看那个扎羊角辫的小姑娘,以前唱歌总跑调,现在能领唱了,这比啥收益都强。”在他眼里,音乐从来不是剧院里的“贵族艺术”,是能长在田埂上、趴在课本里的东西。这种“去精英化”的音乐观,比任何华丽演出都更打动人。

为什么“刘欢活动”总上热搜?因为他活成了音乐圈的“定海神针”

你发现没?每次刘欢有新动向,网友讨论的从来不是“他掉粉了”“他过气了”,而是“刘欢这次又做什么靠谱事了”“跟着学准没错”。这背后,藏着一个行业最稀缺的“信任感”。

有次采访问他“现在娱乐圈变化这么大,你怎么总能守住初心”,他讲了件小事:30年前他刚成名,有导演找他唱歌,要求“高音假唱,事成之后给三倍酬劳”。他当时就拒绝了,“我知道你们觉得我傻,但音乐是我的饭碗,砸了碗,我吃什么?”现在他依然坚持:“只要我站着唱歌,就得让观众听到真的声音。”

这种“真”,不是刻意标榜的“耿直”,而是一辈子的“知行合一”。当一些歌手忙着“修音修到妈妈不认识”时,他60岁开演唱会依然坚持真唱,高音照样能顶上去;当综艺里“剧本满天飞”时,他敢在直播里说“这首歌我没练好,唱砸了大家多担待”;当年轻音乐人争着“走捷径”时,他总说“音乐这条路,没有弯道超车,只有一步一步走”。

所以刘欢的“活动”,从来不是简单的“公开露面”。他是用每一次站上舞台、走进山村的行动,告诉所有人:音乐可以快,但创作不能急;艺人可以红,但底线不能丢。这大概就是为什么63岁的他,依然能让年轻人喊一句“刘欢老师YYDS”——在这个“速食时代”,他活成了慢下来的“教科书”,用一辈子证明了:真正的顶级流量,永远是“实力”与“品格”的总和。

下次再看到刘欢的活动,别急着划走。或许你该问问自己:在这个什么都讲究“效率”的时代,我们多久没为一件事“较真”了?而他,一直在用自己的方式,守护着音乐最珍贵的“笨”。