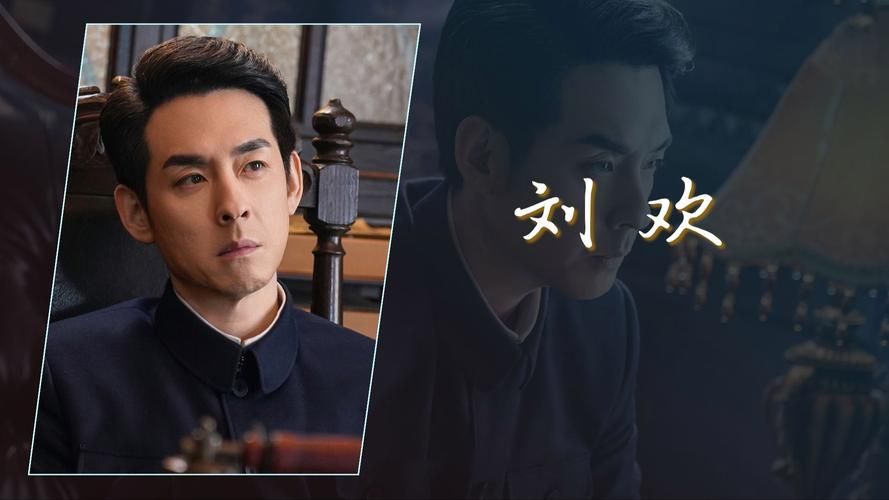

1998年,央视版水浒传播出时,谁没守在电视机前等过“梁山泊好汉”登场?可比起林冲的枪、武松的拳,更多人记住的,是片头那嗓子吼出来的“大河向东流啊!天上的星星参北斗啊……”

这首歌,就是刘欢演唱的好汉歌。30年过去,短视频平台上只要前奏一响,评论区立刻被“爷青回”刷屏——为什么一首电视剧插曲,能成为几代人手机里的BGM?它到底藏着什么魔力,让没看过水浒传的小孩都能跟着哼?

1998年的“爆款密码”:不是刘欢唱得好,是“江湖气”刻进了DNA里

说起来,刘欢一开始并不想唱好汉歌。

那时候,他正忙着准备个人音乐会,整天琢磨怎么把民歌和摇滚结合出新意。可导演张绍林把水浒传的小样往他面前一放:“欢哥,你得给咱这108条好汉写首歌,得让他们从歌里走出来!”

刘欢戴上耳机,看着屏幕里黑旋风李逵抡板斧、豹子头林冲风雪山神庙的画面,脑子里突然蹦出山东梆子的调子。“好汉嘛,就得有土味,有烟火气,不能端着。”他跟作曲家赵季平说,“别给我整那些花里胡哨的,就找山东老乡,蹲村口唱的那种劲儿。”

于是,好汉歌的旋律里埋了三个“小心机”:

第一,歌词像江湖切口。 “路见一声吼,该出手时就出手”——这不是诗,是街头大哥的口头禅,带着点莽撞,却比豪言壮语更真实。刘欢后来采访说:“你看鲁智深,他哪会说‘替天行道’那么文绉绉的话?他蹲在酒缸边,说的肯定是‘兄弟,干了这碗!’”

第二,旋律是“大喇叭”式的痛快。 赵季平带着山东民间艺人的小调,加了唢呐和板胡,刘欢一开口,声音像从麦地里飙出来的卡车,粗粝却有劲儿。有乐评人说:“那嗓子像砂纸磨过你的心,让你跟着喊完还想砸个酒碗。”

第三,藏在“粗糙”里的真诚。 录音时,刘欢嗓子有点哑,本来想重录,赵季平拦住了:“就这个味!好汉哪有天天保养嗓子的?”后来歌火了,刘欢开玩笑:“感谢那几天感冒,让我唱出了‘被李逵掐着脖子吼’的感觉。”

从电视剧到短视频:为什么“80后90后”一开口就泪目?

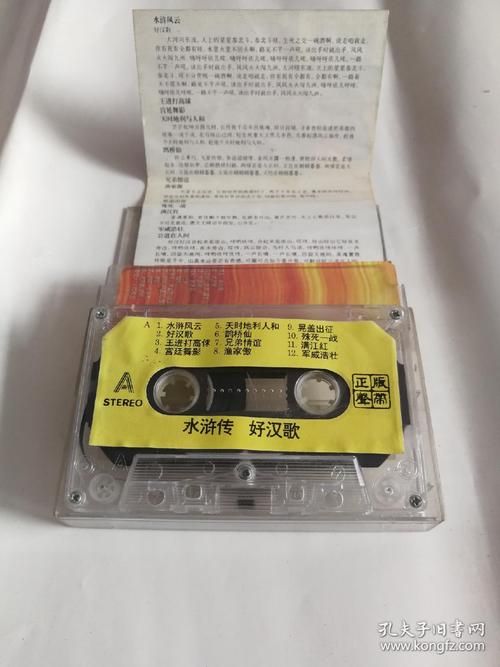

30年前,好汉歌火得像场海啸。磁带销量破百万,大街小巷的音响里全是“嘿咻嘿咻”;央视春节联欢晚会,刘欢一开口,全国观众跟着站起来鼓掌。

但奇怪的是,时代变了,歌没老。

00后在短视频里用它配“兄弟撸串”的视频,70后听着它加班时突然愣住——这熟悉的调子,像回到小时候趴在电视机前啃面包的夏天。

因为它唱的不是“英雄”,是“普通人心里的那点英雄梦”。

刘欢在采访里说:“你看宋江,他不是完人;李逵,他动不动就杀人,可为什么让人喜欢?因为他们是真,是敢恨敢爱。现在人活得拧巴,听好汉歌就像喝口烧刀子,把那些憋在心里的话,跟着吼出来。”

有网友留言:“当年不懂‘路见不平一声吼’,现在加班到深夜,突然懂了——对不公平的事,谁不想吼一嗓子?”

是啊,好汉歌里的江湖,从不是刀光剑影的武侠,是街头巷尾的义气,是普通人对“活得痛快”的渴望。这种渴望,30年没变。

翻唱了100遍,却没人超过刘欢:为什么“国民神曲”难复制?

这些年,好汉歌被杨洪基、黄绮珊、甚至网红翻唱过无数遍,可总有人说:“听着不对味。”

问题出在哪?

是“岁月”加在嗓子上的味道。 刘欢唱好汉歌时34岁,声音里有年轻人的冲,也有阅历的厚。年轻歌手翻唱时,要么太“端着”,要么太“油”,少了那种“我曾在酒馆跟兄弟拼过命”的江湖气。

是“时代”刻在旋律里的印记。 90年代的音乐,不讲究修音,不追求完美,讲究的是“真”。赵季平说:“我们当时在村口找了个戏班子,大叔大妈们用方言唱和声,跑调都带着味。”这种“不完美”,恰恰成了今天的“奢侈品”。

最重要的,是“对江湖的理解”不一样。 刘欢说:“现在的年轻人哪见过‘江湖’?他们唱的是技巧,我们唱的是‘活过’。”就像李雪健演宋江,皱眉间全是无奈;换成小鲜肉,可能只剩“帅气”。好汉歌的好,好在它不是“演”出来的江湖,是“长”在骨头里的血性。

最后问一句:30年后,你还会为“一声吼”热血吗?

前几天,在刘欢的演唱会上,台下全是头发花白的“70后”,跟着好汉歌合唱到沙哑。刘欢笑着说:“我以为你们都忘了词呢。”

没人忘。

“大河向东流啊”——这句词,早成了刻在一代人DNA里的集体记忆。它提醒我们:不管活到多大,心里都得有点“江湖气”——对不公的愤怒,对朋友的义气,对生活的热爱。

就像歌词里唱的“生死之交一碗酒”,现在想想,那碗酒里,藏着的是最简单,也最珍贵的东西:活得像个人,活得痛快。

所以,30年过去了,你还会为“该出手时就出手”热血上头吗?评论区里,让我们再“吼”一次。

![刘欢“点名”,点的是“名”还是“实”?[节目名]完整版藏着哪些乐坛真密码?](https://www.paimeishi.net/zb_users/upload/2025/09/20250906202732175716165269897.jpg)