深夜的歌单里,总有一首歌是属于刘欢的。

有人记得他用中气十足的嗓子吼出"少年壮志不言愁"时,眼里有1987年的星光;有人忘不了他唱"弯弯的月亮"时,手指在钢琴上划出的温柔弧线;还有人跟着"大河向东流"摇头晃脑时,没发现眼角悄悄湿了——刘欢的歌,从来不是单纯的旋律,是刻在不同年代人骨子里的时间戳。

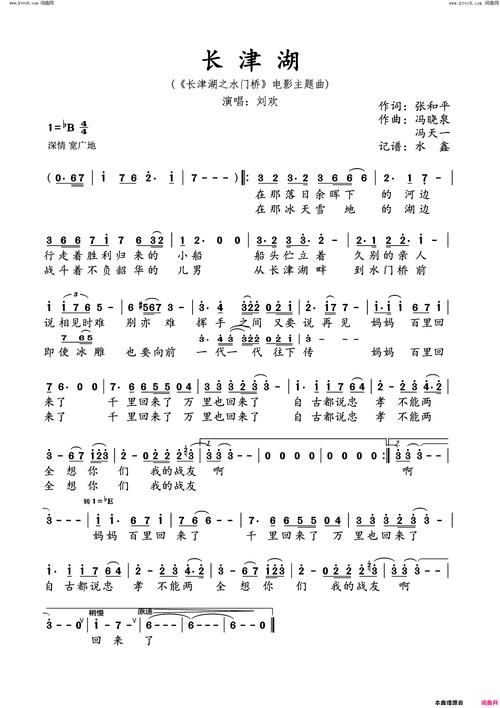

可你有没有想过:如果给刘欢所有的歌排个序,哪一首会站在"C位"?是让他爆红的少年壮志不言愁,还是国民度炸裂的好汉歌,或是近年让年轻人循环的凤凰于飞?或许真正的答案,藏在那些歌背后的"人生顺序"里。

第一声呐喊:20岁的"少年气",是刻进DNA的理想主义

1987年,28岁的刘欢站在央视春晚的侧台,手里捏着便衣警察的主题曲曲谱。那时他还是北京国际关系学院的老师,裤脚沾着粉笔灰,西装洗得发白,可开口唱"几度风雨走,几度春和秋"时,整个大厅的灯都好像暗了——那声音不是在唱歌,是在撕开一条路,让理想主义的青春从屏幕里冲出来。

这是刘欢音乐的"第一颗扣子"。紧随其后的磨刀老头,他用近乎呐喊的唱腔唱街头小贩的倔强:"磨剪子来戗菜刀——"没有技巧堆砌,却把市井里的生命力唱进了人心里。90年代初的千万次的问,跟着北京人在纽约的热度飘向海外:"千万里,我追寻着你",年轻人揣着攒了几年的美元,听着这首歌踏上异国土地,眼里有光,也有泪。

这时的刘欢,像一杆永远向上的旗子,歌里的少年气不是懵懂,是"明知山有虎,偏向虎山行"的闯劲。他的歌顺序里,"成长"永远在最前面——不是被动长大,是主动把命运扛在肩上,一步一个脚印踩出来的呐喊。

中年的月光:40岁的"温柔刀",是尝遍百味后的呢喃

如果说20岁的刘欢是烈酒,那40岁的他,就变成了窖藏多年的普洱。2000年前后的从头再来,下岗潮里,无数工厂的广播循环播放这首歌:"心若在,梦就在,天地之间还有真爱"——没有居高临下的说教,像一个老朋友拍着你的肩膀,把"不容易"三个字揉进了旋律里。

更让人心头一颤的是弯弯的月亮。1990年第一次听,以为只是写故乡的月亮:"遥远的夜空,有一个弯弯的月亮";30年后再听,才听出中年人的怅惘:"我的心充满怅惘,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄,还唱着过去的歌谣"。刘欢把人生的中年唱成了一首慢板乐章,不再追求高音的惊艳,而是用气息的起伏,把"得失""放下""怀念"酿成一杯酒,越品越有滋味。

这时的歌顺序里,"沉淀"藏在每个音符里。他开始唱山丹丹花开红艳艳里的陕北信天游,唱青藏高原里直抵云霄的高音——不是技巧的炫耀,是把半生见过的山、走过的路、遇到的人,都酿进了声音里。你甚至能听到他声音里的细纹:不再是1987年的锋芒毕露,是"阅尽千帆,依然热爱"的温柔。

晚年的哲思:60岁的"通透感",是把生命写成诗的人

58岁时,刘欢在歌手2020唱凤凰于飞。前奏一起,全网炸了:"这是刘欢?"——曾经能飙到High C的嗓子,如今带着沙哑,可唱"我愿化春风",却把"求不得"的禅意唱进了灵魂里。后来他说:"年轻时追求技巧,现在觉得,唱歌就像说话,把心里的意思说明白最重要。"

近年他唱从前慢,"从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢",就像在念一封写给岁月的信;唱人世间,"草木会发芽,孩子会长大",把普通人的悲欢唱成了史诗。这时的歌顺序里,"通透"是关键词。他不再需要爆款证明自己,就像他在中国好声音里常说:"音乐是用来传递情感的,不是用来比赛的。"

有人说刘欢"过气了",可看看数据:好汉歌在短视频平台每月播放量破亿,弯弯的月亮在00后歌单里悄悄"复活"——真正的好音乐,从来不怕被时间遗忘。刘欢的歌顺序,到不再是排行榜的排名,是几代人共同的人生回忆录:20岁听热血,30岁听共鸣,40岁听懂了,50岁听透了。

刘欢的歌单里,真正的"C位"是什么?

所以回到最初的问题:刘欢的歌,哪一首该排第一?

或许根本不需要答案。因为这些歌连在一起,本身就是一首完整的歌——从"少年壮志不言愁"的出发,到"从头再来"的坚持,再到"凤凰于飞"的释然,他用自己的嗓子,给每个阶段的我们,都写了一首"主题曲"。

下次再循环刘欢的歌,不妨试着把歌单按时间顺序打开:从1987年到2023年,你会听到一个歌者怎样长出骨头、添了血肉、最后活成了"音乐"本身。毕竟最好的歌曲顺序,从来不是谁排的,是一个人用半生,给我们写的答案——关于理想,关于岁月,关于怎么把日子,活成一首值得被传唱的歌。