1998年的夏天,全国各大电视台都在放同一部电视剧。没有流量明星炒作,没有短视频引流,但每到傍晚五点,胡同里的孩子放下弹珠,厨房里的妈妈关了火,厂里下班的爸爸蹬着自行车往家冲——就为了守着电视机,听那句荡气回肠的:“大河向东流哇,天上的星星参北斗哇……”

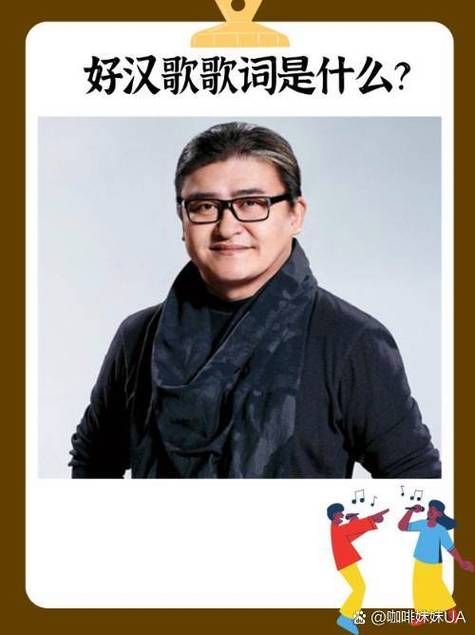

你说奇怪不奇怪?这首歌叫好汉歌,是水浒传的主题曲,唱的人叫刘欢。30年过去了,短视频APP里翻唱版层出不穷,从摇滚到民谣,从AI语音到娃娃唱,可每次刷到,手指还是会不由自主地停下来——仿佛那旋律里藏着什么开关,轻轻一碰,就能把人拽回那个“大碗喝酒、大口吃肉”的年代。

你敢信?导演找了半年,就为等刘欢开口

1998年,水浒传开拍。导演张绍林心里一直有个疙瘩:108个好汉,个个是“性格猛、命运苦”的狠角色,主题曲不能软绵绵,更不能是那种“剪不断理还乱”的情歌。制片人说要不找当时最火的毛宁、杨钰莹?“张导摆摆手:“梁山好汉是提着板凳就能跟人拼命的,那些‘甜歌’装不下他们的骨头。”

后来团队试了十几位歌手,有民谣歌手唱出了泥土味,却少了江湖气;有摇滚唱将吼出了力量感,又太“炸”,失了好汉的“义气”。直到某天,有人提了刘欢。

那时候的刘欢,刚唱完弯弯的月亮千万次的问,是“内地歌坛金字招牌”,但也是最“难请”的——档期排得满当当,而且他接歌有“死规矩”:必须先看剧本、懂角色。没想到,张绍林带着水浒传脚本去找刘欢,两人聊了整整一下午。刘欢盯着梁山好汉的花名册说:“这些人是被逼上山的,不是天生做强盗。他们的歌,得有‘苦’打底,还得有‘不服’的劲儿。”

半个月后,刘欢给剧组打电话:“歌谱我改了三版,你们听听。”电话那头的旋律,既不是高亢的山歌,也不是华丽的咏叹调——开头那句“大河向东流”,像黄河水一样裹着泥沙,沉甸甸地砸下来,后面该“吼”的时候,声音陡然拔高,却带着一丝不易察觉的沙哑,像李逵咧着嘴笑时,缺了颗牙的豁朗。

刘欢“偷懒”?不,他让每个字都带着“土腥味”

你有没有发现,好汉歌的歌词,几乎没用什么生僻字?“路见一声吼哇,该出手时就出手”“风风火火闯九州哇”——全是老百姓常说的话。可偏偏这么“土”的词,被刘欢唱出了“史诗感”。

后来在一次采访里,刘欢才说:“我故意没按‘标准普通话’唱。比如‘参北斗’的‘参’,我故意带点北方口音,像村里老人抬头看天时自然带出的调子;‘出手’的‘手’,尾音稍微拐个弯,就像好汉抡板斧时,胳膊先往后撤一步的蓄力。”

还有那段标志性的“哟嘿哟嘿哟嘿”,根本不是“设计”的。刘欢当时录音,唱到“大河向东流”,突然觉得旋律太平,就嗓子眼一紧,吼了句无字的调子。录音师愣了一下,赶紧按下保存键——刘欢自己都忘了:“那是哪来的嗓子?可能真有点梁山好汉附体,他们憋了几十年的憋屈,总得有个出口吧。”

最绝的是编曲。作曲家赵季平没用电吉他,没用交响乐,就一把唢呐,几声梆子,再加刘欢的人声。唢呐吹得撕心裂肺,像林冲风雪山神庙时的风雪声;梆子“嗒嗒”地响,像武松打虎前的脚步声。刘欢后来开玩笑:“这歌哪是录出来的?是在酒桌上,一群大老爷们喝多了,拍着桌子吼出来的。”

30年了,我们到底在大河向东流里听见了什么?

去年有个话题上了热搜:“为什么现在的剧,再也写不出大河向东流这样的歌?”底下有个高赞评论:“因为我们现在缺‘真’——好汉是真拼命,唱歌是真投入,听歌是真跟着一起热血。”

说得对。1998年听好汉歌,我们可能只觉得“带劲”;现在再听,听懂了林冲的“逼上梁山”是“一声叹息”,听懂了武松的“血溅鸳鸯楼”是“别无选择”,听懂了宋江的“招安”是“一声叹息”。刘欢的声音里,有108个好汉的影子——有鲁智深的仗义,有李逵的傻气,也有宋江的无奈。

前几天刷到个视频,一个70岁的爷爷带着5岁的孙子在广场上。爷爷跟着大河向东流打拍子,孙子不会唱,跟着“哟嘿哟嘿”瞎晃。视频配文:“我小时候我爸带我听,现在我带孩子听。这歌啊,是刻在骨子里的。”

可不是么?大河向东流,流的是千年的江湖气;星星参北斗,参的是中国人骨子里的“义气”和“不服”。30年过去了,好汉们的结局或许让人唏嘘,但只要大河向东流一响,我们还是那个会为了“路见不平一声吼”热血上头的少年。

你说,这算不算一首歌能火30年的“密码”?