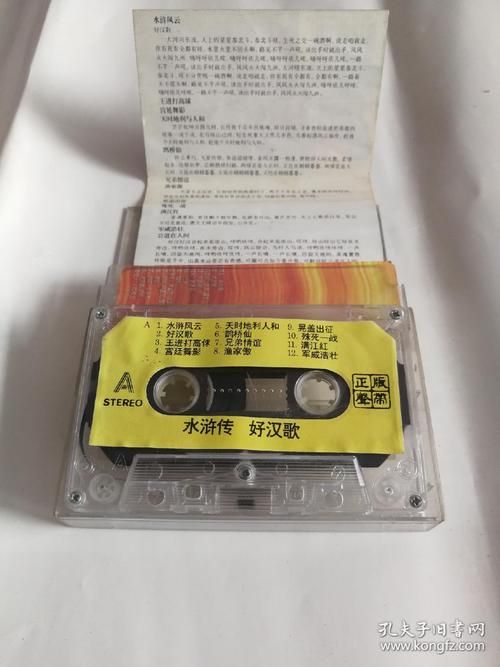

26年前,当“大河向东流啊,天上的星星参北斗”的旋律突然从老式电视机里炸出来,多少孩子攥着遥控器忘了换台,跟着“嘿嘿嘿”傻乐;多少大人蹲在供销社门口的录音机前,把磁带翻得“哗啦”响,直到电池没电。那时的谁也没想到,一首歌能火过 quarter 个世纪,而唱这首歌的人——刘欢,会和一部叫水浒传的电视剧,绑得比梁山好汉还铁。

但你有没有想过:为什么偏偏是刘欢?他明明是唱弯弯的月亮能让人心头发软的“音乐才子”,怎么就成了“替天行道”的音乐代言人?好汉歌里那股子“粗粝劲儿”,和他平时给央视唱亚洲雄风时的“大气磅礴”,咋判若两人?更别说当年导演张绍林拿着剧本找上门时,刘欢第一反应竟是:“这歌……怕是不好唱吧?”

01 当“音乐才子”遇上“草莽英雄”,刘欢的“第一眼拒绝”

1997年的北京,刘欢刚从美国留学回来,正琢磨着怎么把西方音乐和国内流行乐揉出点新花样。一天,家里门铃响了,站着的不是熟人,是水浒传的导演张绍林——这人蓬头垢面,眼圈发黑,手里攥着本磨边的剧本,劈头就问:“刘老师,你信不信梁山好汉?”

刘欢一愣,当场笑了:“这我哪敢说,得您告诉我,他们是不是真的。”

张绍林没接话,从包里掏出盘磁带,按下播放键。里面是段临时录的小样,山东口味的男吼,调子跑得像醉汉走路,词儿是“路见不平一声吼,该出手时就出手”。刘欢听得皱眉头:“这……也太糙了吧?”

张绍林急了:“糙?它本来就这么糙!梁山好汉是啥样?是泥腿子、是刀尖上舔血的人,不是琴棋书画的文人!你听这嗓子,得是带着枣庄麦茬的风、泰安山里的雾,唱出来得像嗓子眼儿里卡了块石头,又糙又带劲儿!”

他凑近一步,盯着刘欢的眼睛:“刘老师,全中国能唱这调的人,估计就剩你了——你既有学院派的功底,又懂民间音乐的魂,要是把这两者掰开了揉碎了,扔到水浒传里,那才是真的‘替天行道’啊!”

那天晚上,刘欢翻来覆去看了三遍剧本,看到“鲁智深倒拔垂杨柳”时,他突然想起小时候在胡同里看到的壮汉,一膀子能扛半扇猪;看到“林冲风雪山神庙”,他耳边好像响起了北方冬夜的风声,刮得窗棂“哐当”响。第二天,他给张绍林打电话:“拍吧,我唱。”

02 录音棚里的“较真”:把“好汉”从嗓子眼儿“抠”出来

1998年的夏天,北京录音棚里闷得像蒸笼。刘欢抱着把木吉他,对着谱子发呆——给他的初版旋律,还是张绍林录的“跑调小样”,可谱子上写的,是“七声羽调式”,还是加了山东梆子的“苦音”改编。

“这调式不对啊。”他对着谱子摇头,“山东民谣讲究‘悲而不伤’,可好汉歌得是‘怒而不悲’,像闷雷似的,在肚子里滚半天,突然炸响!”

编曲捞过来:“那咋改?加唢呐?”

“不行,唢呐太‘冲’,得用埙。”刘欢拿起桌上的埙,吹了段短调,“你听,这声音像不像梁山好汉坐在河边抽烟?烟火气里带着股子倔。”

就这么,埙、琵琶、大鼓,加上西方的弦乐,愣是在谱子里“炸”出个“山东摇滚”。可真正难的,是那句“嘿嘿嘿,参北斗”——刘欢试了十几遍,不是唱成了“嘿嘿嘿”,就是跑调成“吼吼吼”。

“不对,这不是‘笑’。”录音师忍不住说,“这得是‘吼’,是带着不服气的劲儿,像被人踩了脚脖子那种感觉!”

刘欢突然站起来,走到棚中间,学着电视剧里李逵的样子,攥着拳头晃了晃:“你们说,要是李逵被人冤枉了,他咋哭?他不会哭,他就‘嘿嘿嘿’这么笑,笑得比哭还难听!”

他深吸一口气,猛地吼出声:“嘿嘿嘿——参北斗!”声音撞在棚的四壁上,震得麦克风嗡嗡响。所有人都愣住了三秒,然后爆发出掌声:“对了!就是这个味儿!”

那两天,刘欢嗓子都哑了。他把自己关在棚里,反复看水浒传的样带,学李逵的“嘿嘿嘿”,学鲁智深的“阿弥陀佛”,学着把“好汉精神”从电视剧里“抠”出来,塞进旋律里。后来他说:“我哪是在唱歌啊,我是在给108个‘野人’当翻译,把他们的土话,变成全世界都能听懂的‘音乐’。”

03 26年不老的“好汉”:为什么现在的年轻人还爱“嘿嘿嘿”?

2008年,好汉歌登上了春晚,刘欢穿着西装,唱得依旧是那股子“糙劲儿”;2018年,短视频平台突然火起“大河向东流”的翻唱,有人用摇滚唱,有人用电音唱,甚至有个五岁小孩,奶声奶气地跟着“嘿嘿嘿”,视频播放量破亿;去年,有大学生做调研,发现00后对好汉歌的熟悉度,比孤勇者还高。

凭什么?26年过去了,这首歌咋就“老而不死”?

有回记者采访刘欢,他笑着说:“因为它不说谎啊。好汉歌里的‘该出手时就出手’,现在哪个年轻人没遇到过?被欺负了想骂人却不敢,看到不平事想站出来又怕,这不就是梁山好汉的‘拧巴’吗?音乐里藏着的,是最直白的‘人味儿’,而人味儿,从来不会过时。”

你想想,26年前的录音设备哪有现在好?刘欢就是在那种“一录就是十几个小时”的条件下,用嗓子一遍遍磨出了这颗“音乐珍珠”。现在的人听歌,听的是旋律吗?不是,听的是记忆里那个跟着“嘿嘿嘿”傻笑的自己,是看到不公平事时心里那股“想吼”的劲儿。

就像水浒传里的好汉,你看他们打打杀杀,其实他们要的很简单:一碗热酒,一群兄弟,一句“我是对的”。而刘欢的好汉歌,把这份“简单”,唱成了刻在中国人骨子里的“英雄梦”。

结语:好汉的歌,是刻在时光里的“一声吼”

现在再听好汉歌,你会发现它越听越“上头”——不像有些歌,红了就红,过一阵就忘;它像碗老酒,放得越久,越有后劲儿。

因为刘欢知道,好汉不是神,是有血有肉的普通人;他知道,音乐不是摆件,得是能“掏心窝子”的玩意儿;他知道,水浒传的故事可以落幕,但“替天行道”的精气神,永远不该过时。

下次当你跟着“大河向东流”吼得声嘶力竭时,不妨想想:26年前,有个抱着吉他的音乐人,在闷热的录音棚里,把梁山好汉的魂,一点点唱进了你的DNA里。

这,或许就是经典的意义——它从未走远,只是在等某个时刻,突然“嘿嘿嘿”一声,让你想起自己也曾是个,想“该出手时就出手”的好汉。