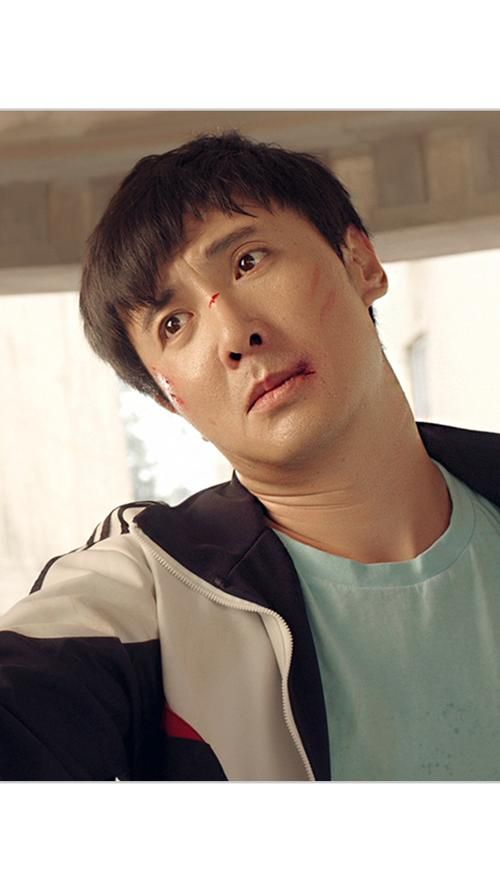

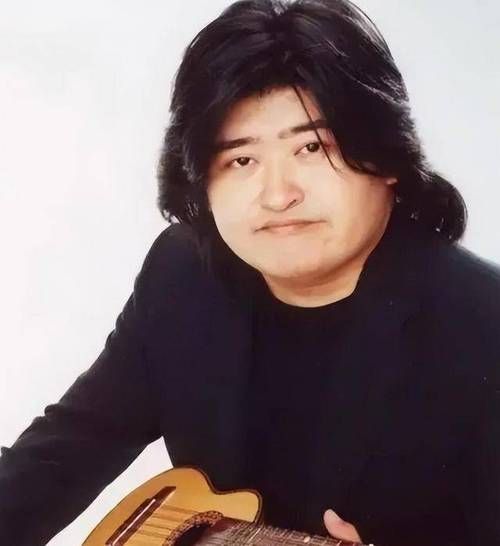

提起刘欢,脑海里总会跳出“歌神”“音乐教父”这些标签——好汉歌的豪迈、千万次的问的深情、弯弯的月亮的婉转,几乎每个中国人的青春里都留着他声音的印记。但很少有人知道,这位开口就能让全场安静的歌者,还有一重鲜为人知的“学霸”身份——他的毕业院校,藏着比音乐更硬核的故事。

他不是“科班出身”,却比科班更“科班”

很多人以为刘欢是音乐学院毕业的,毕竟他的唱功、乐理素养和对音乐的理解,早已超出“职业”范畴,更像是“学者”级别的深耕。但真相可能会让你意外:他的大学,并非艺术院校,而是以“国际视野”和“人文底蕴”闻名的北京外国语大学(原北京外国语学院)。

没错,刘欢毕业于北京外国语大学国际关系学院。上世纪80年代初,他考入这所高校,主修国际关系,辅修西方文学。这个选择可能让很多人疑惑:一个能把意大利歌剧唱出灵魂的人,怎么没去音乐学院?其实,这恰恰是他最“刘欢”的决定——他从不把音乐当成单纯的“技术活儿”,而是用更广阔的知识底色为它注入灵魂。

在“外语大学”里,他把音乐玩成了“跨界神器”

在北京外国语大学的日子,彻底塑造了刘欢的音乐基因。当时的校园里,他既是学生会文艺部长,带着同学们排练合唱,也是图书馆里的“常客”,啃着黑格尔的精神现象学,读莎士比亚的原著,甚至把法语艺术歌曲里的文学典故,拆解得比中文系学生还透彻。

有同学回忆,刘欢在宿舍里练声,嘴里常哼着的不是简谱,而是“柏拉图对话集”里的段落——“他用哲学的逻辑理解音乐的情感,用文学的画面感构建旋律的骨架”。比如后来他演唱的从头再来,为什么能唱出底层人的韧劲儿?因为国际关系培养的“共情力”,让他总能精准捕捉到时代脉搏里最细微的震颤。

更绝的是他的“语言天赋”。在北京外国语大学,他精通英、法、意等多门外语,这让他唱起外语歌来,不仅发音比 native 还正宗,更能吃透歌词里的文化密码。比如他唱我的太阳,那不勒斯方言的韵律里,藏着他对“人性光辉”的理解;唱贝多芬的梦,德语歌词的哲思感,早就在他的国际关系课里被解构过无数次。

为什么他的音乐“能打40年”?答案藏在毕业院校里

从1987年唱响少年壮志不言愁,到如今成为中国好声音导师,刘欢的音乐生涯跨越了四个年代,却始终没有“过气”秘诀。有人说是他的嗓音,有人说是他的情怀,但很少有人注意到:北京外国语大学给他的,从来不是“一技之长”,而是“底层能力”。

国际关系教他的“系统性思维”,让他做音乐时从不追求“单曲热歌”,而是构建完整的音乐世界观——比如专辑记住你我里,从千万次的问到去者,每一首歌都在回应同一个“生命命题”;文学素养给他的“叙事能力”,让他能用三句歌词讲透一个故事,像好汉歌里的“大河向东流”,表面是江湖豪情,内核其实是“人在命运洪流中的选择”;而外语训练的“跨文化视野”,更让他早早跳出“中国风”的窠臼,把布鲁斯、爵士、歌剧的元素,自然地融进民族音乐里——弯弯的月亮里,那句“阿娇摇着船”,既有江南的小桥流水,又藏着西方艺术歌曲的呼吸感。

结语:原来“歌神”的底气,从来不止是嗓子

所以回到最初的问题:刘欢毕业于哪所大学?北京外国语大学。但这所学校给他的,远不止一纸文凭。它让一个热爱音乐的热血青年,明白真正的“艺术生命力”,从来不是技巧的堆砌,而是知识的厚度、人文的温度,和看透世界后的通透。

如今再看刘欢,你会发现他从不刻意“端着”,聊起音乐时眼里有光,聊起文化时眼里有海。或许,这才是他最让人敬佩的地方——他把“学霸”的严谨刻进骨子里,把“歌神”的浪漫融进旋律里,告诉我们:真正的优秀,从来都是“跨界”的答案。