在流量明星扎堆的华语乐坛,有些歌就像被岁月包浆的玉,初听时波澜不惊,再听却已潸然。雨花石算一个。1993年,电视剧搭错车播出,刘欢唱着"我是一颗小小的石头,静静的躺在泥土之中",不知道多少人在电视机前抹了眼泪。可奇怪的是,这首歌后来没成"过气老歌",反而成了KTV里不敢轻易点唱的"催泪弹"——连80后、00后都能跟着哼两句,连简谱本都被翻得起了毛边。这到底是一块什么样的"石头",能在时光里滚30年还硌着人心?

刘欢选歌时,从没想过要"火"

很多年轻人可能不知道,90年代的刘欢,早就已经是"国宝级"嗓子。1990年北京亚运会,他和韦唯唱的世界一家让全国记住了这副"金嗓子"。但那时候的他,偏偏不追着写"红歌"的路子走,反而总挑些"不讨巧"的歌。

雨花石原本是电视剧搭错车的插曲,讲的是养父阿明与养女阿美之间的温情故事。导演找刘欢时,其实有点忐忑——这首歌旋律平缓,没有高音炫技,甚至有点"土"。刘欢听完小样,却盯着一句话看了很久:"我愿铺起一条五彩的路,让人们去迎接黎明,迎接欢乐。"他说:"这不只是养女的歌,是每个普通人的歌。我们谁不是一块石头呢?渺小,但总想给别人带点光。"

录棚那天,刘欢没像往常那样先练声,就坐在窗边看了会夕阳。进录音棚时,他对制作人说:"别给我加太多修饰,就讲个故事。"后来有人说,刘欢的声音里"带着点沙哑的温度",其实那是他故意压着情绪——怕太满,反而把歌词里那种"小心翼翼的奉献"唱砸了。这首歌没发单曲,没上排行榜,却在电视剧播出后,像藤蔓一样悄悄爬进了观众心里。

雨花石哪是"石头",分明是中国人的"心相"

有人说雨花石"歌词太直白",可恰恰是这种直白,让它扎进了最朴素的情感里。"我是一颗小小的石头,深深的埋在泥土之中",哪是什么大道理?就是每个普通人低头走路的样子:不是太阳,发不了光,就做颗石头,铺在别人脚底下。

但你仔细看词曲,会发现里面全是巧思。比如那句"雨花石,向人们静静地诉说","诉说"两个字,词作者羽凡(没错,就是羽泉的羽凡)改了七遍——一开始是"告诉",后来是"倾吐",最后定成"诉说",就为了那种"不是抱怨,是温柔地讲"的感觉。旋律更绝,前奏几个音符像下小雨一样慢慢落,到"我愿铺起五彩的路"时,才像太阳突然从云里钻出来,暖洋洋地照着人。

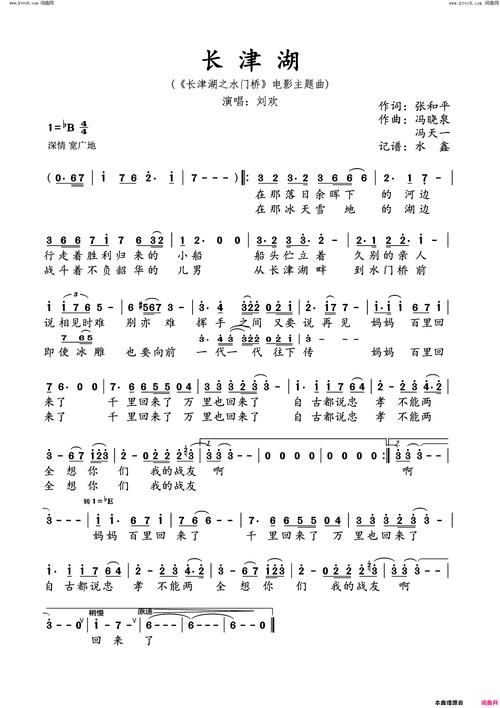

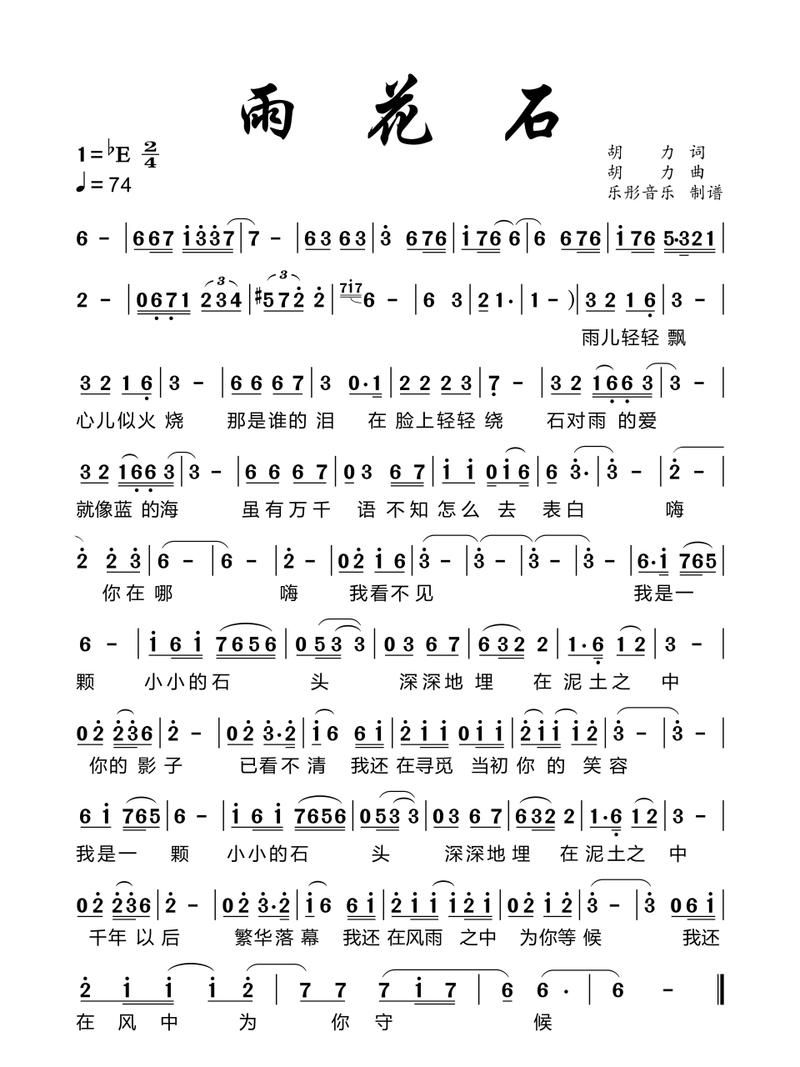

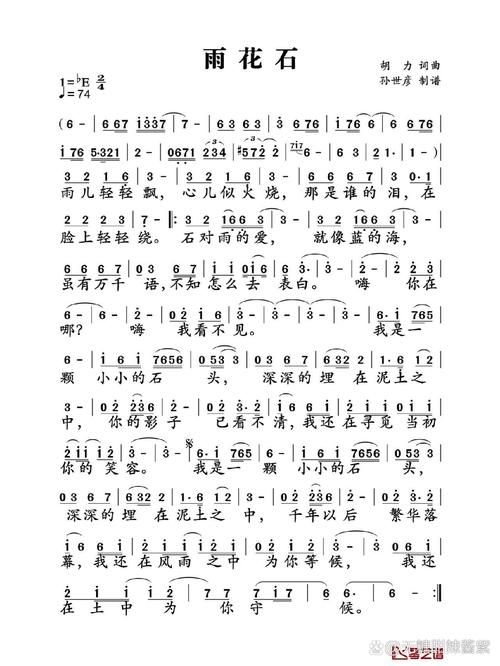

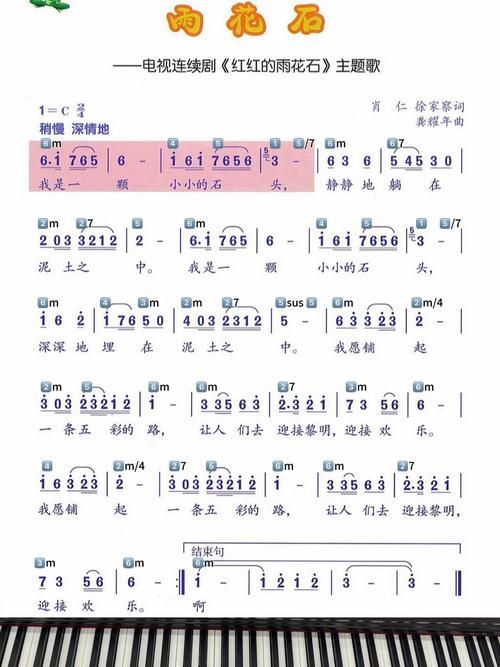

最绝的是简谱。很多歌的简谱记的是"音高",但这版的简谱,连歌词里的停顿都标得清清楚楚。比如"泥土之中"后面有个休止符,就像歌手叹了口气;"五彩的路"那几个音,简谱上画了个小小的弧线,告诉唱的人"这里要扬起嘴角"。这哪是简谱?是刘欢和作曲家一起,把心里的画面"画"成了音符。现在网上还能搜到当年的手写简谱,纸边都卷了,不知道多少音乐老师拿着它教学生:"唱歌不是喊,是让音符带着故事走。"

为什么30年后,还有人翻出简谱来学?

翻翻社交平台,你能看到各种版本的雨花石:有人用吉他弹,有人用童声合唱,甚至有健身教练把旋律编成了拉伸操。最火的,还是那些晒手写简谱的帖子——下面总有人说:"这是我小时候音乐课学的歌,现在教给孩子,他唱着唱着就哭了。"

这大概就是经典的秘密吧。它从不过时,只是把不同年纪的人,用一种温柔的方式连了起来。70后听着它,想起小时候守着电视看搭错车的夜晚;80后哼着它,想起第一次给父母唱歌时磕磕绊绊的样子;00后学着它,突然明白"原来不是所有歌都要喊得惊天动地"。

前几天看到个采访,刘欢说:"雨花石像块旧手帕,不用刻意藏,拿出来擦擦眼睛,还是温的。"是啊,这世上哪有什么"过气的好歌"?只有被记得的温度。下次你再看到那本翻旧的简谱,不妨试着弹弹——你会发现,那些平平无仄的音符,早就把"平凡人也可以伟大"的道理,刻进了中国人的骨子里。毕竟,我们谁不是在用自己的方式,悄悄铺着一条"五彩的路"呢?