提到刘欢,你能想到什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是从头再来中“心若在梦就在”的坚韧,还是弯弯的月亮里“岁月走过你的脸”的温柔?这些旋律早已刻进几代人的青春里,但你是否想过——当这些歌声从音响流淌出来,在镜头前变成一个个鲜活的画面时,背后藏着多少不为人知的故事?而那个用镜头捕捉刘欢音乐灵魂的秦焰,又是怎样用光影为歌声“画龙点睛”的?

刘欢的歌声,从不是“技巧的堆砌”,是“刻在骨子里的生命”

很少人能像刘欢这样,唱歌时“人歌合一”。你说他的技巧好?气息稳、音域宽,确实如此。但你听他唱千万次的问,会忘了评判技巧——你会跟着他揪心,会跟着他追问“到底我们该怎么做”,仿佛他不是在唱,而是在替所有在现实中挣扎的人喊出心底的困惑;他唱亚洲雄风,明明是宏大主题,却能让你从“我们亚洲,山是高昂的头”里听出民族的自豪,却又不显浮夸,像邻家大哥讲起自家孩子的骄傲,坦荡又真诚。

这种“穿透力”从哪里来?秦焰在一次访谈里提到过:“刘欢唱歌时,眼睛里是有东西的。唱凤凰于飞时,他会不自觉地微微低头,手指轻轻在腿上打拍子,那一刻你不知道他在演戏还是真情流露,但你能感觉到,他唱的不是一个音符,是一辈子的爱恨别离。”

是啊,刘欢的歌从来不是“音符的排列组合”。他唱北京胡同,唱的是对胡同里煤烟味、鸽哨声的记忆,唱的是童年时和小伙伴在四合院疯跑的夏天;他唱不怨恨,唱的是历经沧桑后的释然,像两杯对饮的老酒,苦涩中带着回甘。他的歌声里,有他的成长,他的思考,他对这个世界的温柔——这大概就是为什么那么多人说:“听刘欢的歌,不需要歌词,跟着旋律就能走进他的故事里。”

秦焰的镜头,不是“机械的记录”,是“懂他的眼睛”

如果说刘欢的歌声是“流淌的河”,那秦焰的镜头就是“河边的树”。树不说话,却能把河流的蜿蜒、水面的波光、岸边的风云,都悄悄藏进自己的年轮里。

秦焰是谁?在摄影圈,他是“用镜头写故事”的匠人,拍过无数艺人,却总说自己“拍刘欢最舒服”。为什么?因为“他不装”。有次拍刘欢在录音棚唱歌的纪录片,秦焰本来准备了打光板、反光板,结果刘欢摆摆手说:“别整那些虚的,就开着现有的灯,你想拍什么样就什么样。”那天录的是苔藓,一首小众但极其细腻的歌,刘欢坐在录音台前,手指无意识地敲着桌面,眼神放空,像个迷路的孩子。秦焰没喊“动作”“表情”,就扛着镜头站在旁边,等他唱到“就算没人记得,也要勇敢地开自己的花”时,刘欢突然抬起头,对着镜头笑了笑——秦焰说:“那个笑,我没在别的歌手脸上见过,是‘放下一切’的笑,是‘我知道我唱歌给你们听,就够了’的笑。”

后来这张照片成了经典:刘欢穿着简单的白衬衫,背景是录音台上的无数按钮,他笑的时候,眼角的皱纹像盛开的向日葵。有人说“这拍得太随意”,秦焰却反驳:“随意不是随便,是真实。刘欢的歌之所以打动人,就是因为真实;而我能记录下他的真实,是因为我懂他——我知道他不需要‘完美’,他只需要‘做自己’。”

还有一次拍刘欢在大学里的讲座,一群学生围着问他“怎么才能学好唱歌”,刘欢没讲大道理,反而反问:“你们听歌时,有没有过哪一句,让你突然哭了?”说着自己先红了眼眶。秦焰当时就蹲在讲台边,镜头对着刘欢的眼睛,没拍学生,没拍PPT,就拍那双会说话的眼睛——里面有对音乐的赤诚,有对年轻一代的期待,还有一点“怕自己不够好”的谦卑。照片出来时,有人问“为什么只拍眼睛”,秦焰说:“因为歌声的灵魂,在眼睛里啊。”

当“歌声”遇上“镜头”,那些被“时光封存”的瞬间

刘欢和秦焰的合作,像一场没有剧本的“双人舞”。刘欢唱歌时,秦焰不用听指令就知道该拍哪里——当刘欢唱新疆好时,他会特写他晃动的肩膀,那是跟着节奏忍不住摇摆的身体;当刘欢唱山水中国美时,他会拍他握着拳的手,那是为祖国山河骄傲的姿态。而刘欢也会“配合”秦焰:他知道秦焰喜欢捕捉细节,会在唱歌时不自觉地露出小习惯,比如唱到高音前会轻轻吸气,唱到深情处会咬一下嘴唇——这些“无意识的动作”,成了镜头里最珍贵的“表情包”。

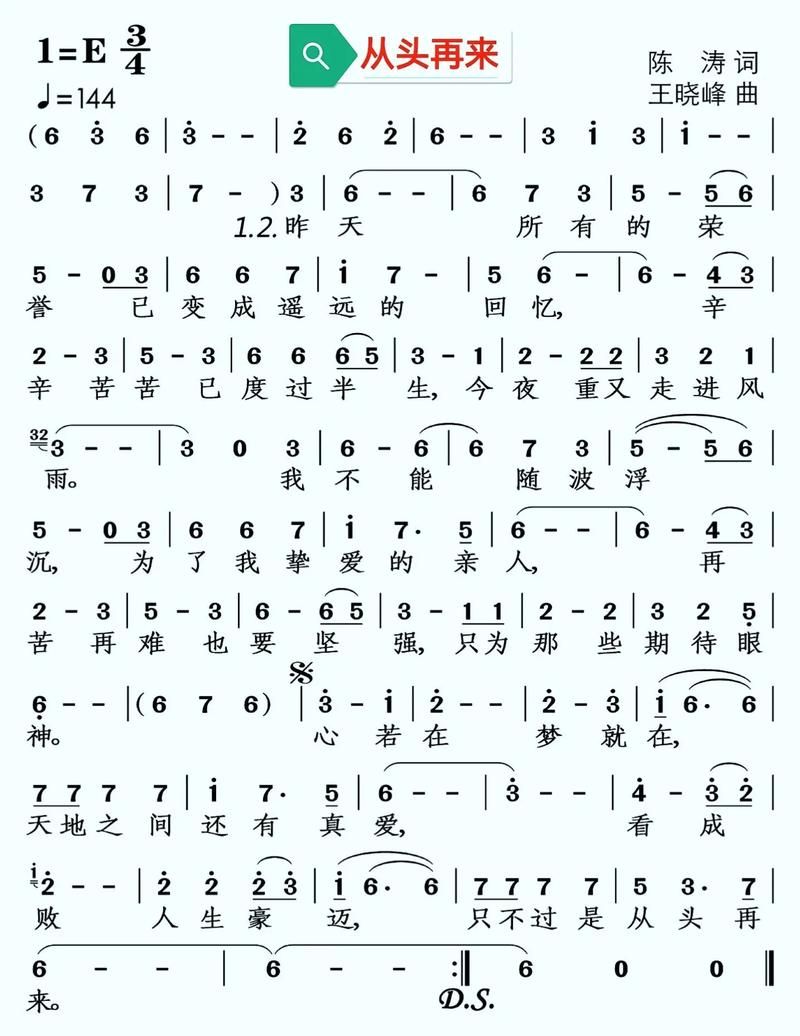

有人说“歌曲视频就是给歌‘配画面’,有啥好拍的?”但如果你看过秦焰拍的刘欢,就会懂:好的镜头,能让歌声“长出翅膀”。比如好汉歌的MV,秦焰没用宏大的山水场面,就拍刘欢在土坡上唱歌,他穿着粗布衣裳,头发被风吹乱,吼出“大河向东流”时,嘴边的胡茬都看得清——这种“接地气的豪迈”,比任何华丽的场景都更贴近“好汉”的本真。而从头再来的画面,是刘欢站在路灯下,影子被拉得好长,他唱“心若在梦就在”时,眼神里没有抱怨,只有“重新来过”的倔强——这大概就是为什么这首歌能成为下岗工人的“战歌”,因为镜头里的刘欢,就是每一个“不服输”的自己。

有次采访,秦焰翻出一张老照片:1995年,刘欢在春晚后台准备唱今儿个高兴,刚化好妆,却对着镜子傻笑——秦焰问他“笑什么”,他说“想起小时候我妈带我赶庙会,买糖葫芦的场景”。这张照片后来成了今儿个高兴的封面,红底金字的歌名旁,是刘欢一脸天真的笑。秦焰说:“这张照片比任何舞台镜头都重要,因为它告诉你:刘欢唱‘今儿个高兴’,是因为他真的‘高兴’,是从骨子里透出来的高兴。”

或许我们记住的,从来不只是“歌”或“镜头”

刘欢的歌听过无数遍,秦焰的镜头也看过无数张,但为什么每次重温,还是会被打动?大概是因为在歌声和镜头的相遇处,藏着“艺术的本质”——不是取悦,而是表达;不是技巧,而是真心。

刘欢用歌声表达他对生活的热爱,对世界的思考;秦焰用镜头捕捉他对音乐的理解,对真诚的敬畏。他们一个“唱”,一个“拍”,看似是两种艺术形式,实则是“同一颗心的两面”——刘欢的心里,藏着波澜壮阔的故事;秦焰的镜头里,藏着读懂这些故事的耐心。

所以下次再听刘欢的歌,不妨试着想象:当他唱“你的过去我来不及参与,你的未来我奉陪到底”时,秦焰的镜头里,他会是什么表情?当他唱“天地悠悠”时,镜头下的他,会望向哪一片天空?或许你会发现,音乐和影像结合的瞬间,才是最完整的“刘欢”——他有豪迈,也有温柔;有故事,也有赤子之心;他是我们记忆里的“歌者”,也是镜头下那个“真实的人”。

毕竟,好的艺术从不是孤立的。刘欢的歌声需要秦焰的镜头来“定格”,秦焰的镜头也需要刘欢的歌声来“讲述”——而我们,幸运地成了这些“讲述”的听众,和“定格”的见证者。这大概就是娱乐圈最动人的“双向奔赴”,不是吗?