上世纪90年代的夏天,很多中国家庭的电视机里都在播放一部叫少年犯的电视剧。剧情里,失足少年在看守所里高唱的主题曲,总能让全家人跟着沉默。而这首歌的演唱者,彼时还顶着“内地流行音乐教父”头衔的刘欢,后来在采访里说:“录少年犯那天,我在录音棚哭了三次。”

01 一首歌,一部剧:当旋律撞上真实的社会痛点

1989年,电视剧少年犯播出,成了中国荧屏上第一部直面青少年犯罪的现实题材作品。导演沈耀庭带着剧组跑遍少管所,采访了上百个真实的少年犯,片尾那句“司法要着眼于教育、感化、挽救”,成了那个年代对“问题少年”最温柔的注脚。

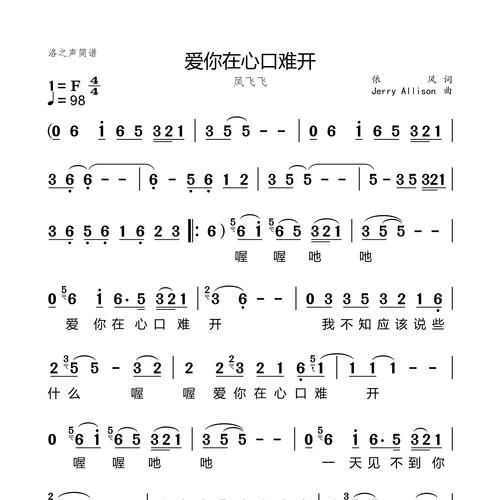

主题曲的歌词更戳心:“妈妈,妈妈,儿今天叫一声妈,小铁窗泣声如雨下,妈妈呀,儿死也埋在娘脚下……”没有华丽的技巧,全是血肉模糊的倾诉。但很多人不知道,这首歌的作曲者徐沛东,当时连谱子都没想好——直到他走进少管所,听见一个16岁男孩偷偷哼的童谣:“妈妈,我想回家……”

后来找到刘欢时,徐沛东只说了句:“这首歌不能‘唱’,得‘哭’。”当时刘欢刚从美国进修回来,正处在唱腔最华丽的时候,可徐沛东拒绝他任何花哨的转音:“你记住,你不是歌手,你是那个少年犯的‘嘴’。”

02 刘欢的“克制”:把技巧藏在情绪里的演唱

录音棚的故事成了业内传奇。刘欢进棚前,把歌词改了12遍——不是改词,是改停顿。比如那句“铁门啊铁窗啊铁锁链”,原设计是高音呐喊,刘欢却在第三遍录制时突然降下八度,用近乎气声的嘶哑唱:“铁门……(哽咽两秒)铁窗啊……铁锁链……”

“他是在给自己找‘借口’。”后来录音师评价,刘欢在唱“妈妈,妈妈”时,特意在第一个“妈”字加了颤音,第二个“妈”字直接虚掉,像哭到脱力时的抽泣。更少人知道,为了找少年犯那种“粗糙”的嗓音,刘欢连续三天吃辣椒,每天抽半包烟,甚至故意把空调开到最大,唱到嗓子发炎。

“我不能当一个‘好学生’,我要当一个‘坏孩子’。”刘欢在综艺里回忆,有次唱到“儿死也埋在娘脚下”,他突然想起自己童年时,母亲在厨房喊他回家吃饭的场景——录完音,他在车里坐了半小时,眼睛肿得像核桃。

03 超越时代的“爆款”:磁带销量破百万,连监狱都在传

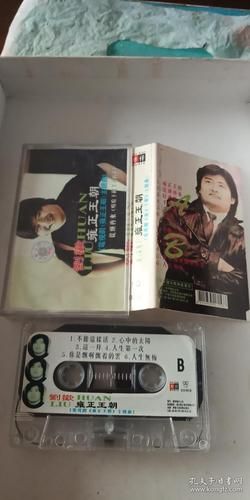

1990年,少年犯磁带发行,封面是刘欢半张脸的特写,眼睛红肿,头发凌乱。谁也没想到,这张专辑卖了100多万张——在那个人均年收入不到2000元的年代,相当于“每100个中国人里,就有一个人买了这张磁带”。

更意外的是,它的“传唱度”超出了娱乐范畴。当时全国的少管所,都把这首歌当成“必修课”;北京监狱里,有犯人听完刘欢的录音后,给母亲写了第一封长信;甚至中学老师上课时,会突然关掉灯,放这首歌:“你们现在觉得自由很无聊,可有人想回都回不去。”

后来有人采访少年犯的导演沈耀庭,他指着电视里播放的MV说:“你看那些少管所的孩子,他们脸上的表情,不是演戏,是真的被这首歌‘戳’了。”

04 三十年后,我们还在听少年犯:为什么它能“活”到现在?

去年,00后歌手在综艺里翻唱少年犯,弹幕里突然刷起:“原来刘欢的歌这么绝?”“听哭了,对不起妈妈。”甚至有00后粉丝说:“以前听不懂‘铁窗泣声如雨下’,现在上学压力大,突然就懂了。”

为什么30年前的歌,还能击中今天的年轻人?或许就像刘欢在演唱会上说的:“好的歌,永远不‘说教’,它只‘共情’。”少年犯没有批判少年犯的“坏”,也没有鼓吹“浪子回头”,它只是用最直白的语言,讲了一个孩子对“家”的渴望——这种渴望,不管哪个年代,都一样。

前几天刷到一条评论:“我爸爸说他第一次听少年犯是16岁,现在32岁了,放这首歌还会掉眼泪。我说我16岁听,也掉眼泪。原来有些歌,真的能陪着一家人长大。”

或许这就是少年犯的魔力:它不是一首“神曲”,它是一面镜子,照见了每个人的青春,照见了我们对“错”与“对”的理解,也照见了那句藏在歌词里的话:“浪子回头金不换,前提是,有人愿意等你回头。”

现在,你还会偶尔想起少年犯的旋律吗?或者,你第一次听它的时候,是什么心情?